喜馬拉雅山區高山樹線變化機制研究取得進展

200年前,博物學家亞歷山大·馮·洪堡在“Essay on the Geography of Plants”一書中描述了喜馬拉雅山區的植被垂直帶。然而,由于缺乏系統的野外科學考察,我們對喜馬拉雅山區200年來的植被垂直帶變化格局,尤其是對高山樹線變化了解依然十分有限。變暖背景下,喜馬拉雅山區的高山樹線發生了哪些顯著變化?除了氣候因子,生物因子如何調控樹線變化速率?

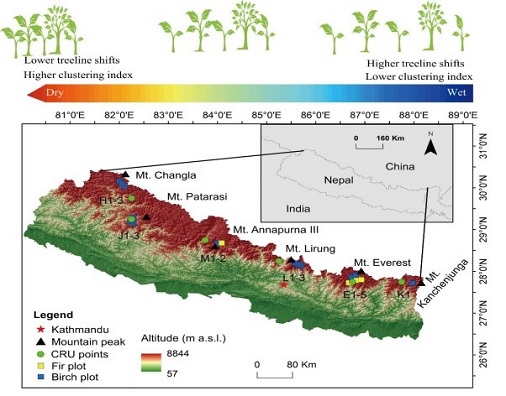

第二次青藏科考“生態系統與生態安全”任務“森林和灌叢生態系統與生物資源管理”專題研究團隊,基于喜馬拉雅山中段東西降水梯度上已經建立的樹線大樣地網絡(17塊30 m × 150 m樣地,圖1),揭示了種內關系在調控樹線爬升速率所起到的重要作用。受季風和西風相互作用的影響,喜馬拉雅山中段年降水量呈現自東至西減少的趨勢。過去150年來,該區高山樹線上升速率也隨降水的減少呈現下降趨勢。而調查發現,隨著降水減少,幼苗更趨向于集群分布,并且集群強度(Clustering intensity)表現出與樹線爬升速率的顯著負相關。統計模型進一步揭示,樹木集群分布強度與個體之間的相鄰距離解釋了樹線爬升速率的34.7%。此研究揭示,降水通過影響幼苗的集群分布狀態,從而調控樹線爬升速率,是氣候和生物因子交互作用驅動植被格局變化的典型案例。

圖1. 喜馬拉雅山中段糙皮樺(Betula utilis)樹線景觀(4067 m a.s.l)以及東西降水梯度帶上的樹線樣地網絡

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jbi.13840