白堊紀緬甸琥珀古生物研究入選2019年度中國十大古生物進展

2020年4月7日,中國古生物學會在南京發(fā)布“2019年度中國古生物學十大進展”。高原生長與演化任務中科院南京地質古生物研究所王博研究團隊完成的“白堊紀緬甸琥珀揭示遠古森林環(huán)境和被子植物昆蟲傳粉證據”成果(進展八-并列)名列其中。第二次青藏高原綜合科學考察研究是本成果的第一資助項目。

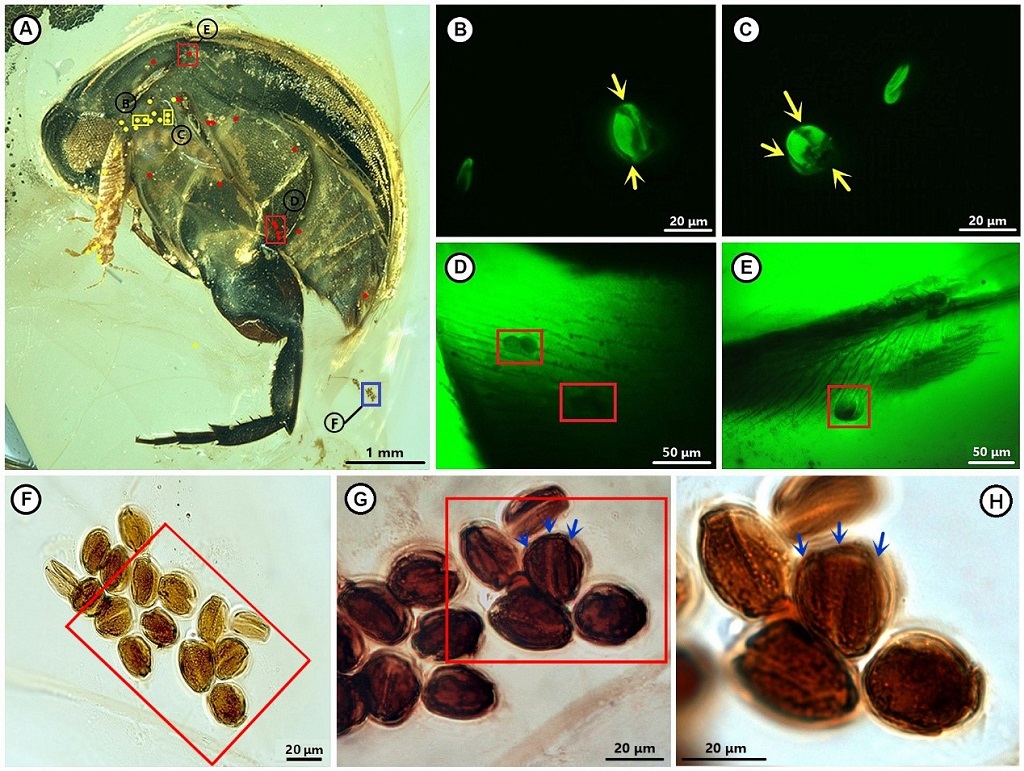

琥珀是遠古植物的樹脂經過長久的地質作用形成的化石。由于產生條件和保存環(huán)境的限制,琥珀很少保存水生生物,海洋生物更是鳳毛麟角,而水生生物化石常常能提供關鍵的生態(tài)環(huán)境信息。琥珀菊石的研究表明該琥珀森林位于熱帶海濱地區(qū),為琥珀埋藏學和白堊紀森林生態(tài)環(huán)境分析提供了新見解。形態(tài)分析表明該菊石是一個幼體標本,歸入Puzosia屬。該菊石類群的分布時限為白堊紀晚阿爾必期到塞諾曼期(約105至93百萬年前),進一步支持了先前的同位素地質年代學研究結果。緬甸琥珀的時代處于白堊紀的中期。該時期的化石記錄顯示被子植物(當今最繁盛的植物類群)突然大量出現,達爾文將這一“反常現象”稱為“討厭之謎”。緬甸琥珀中傳粉甲蟲的研究表明真雙子葉植物的蟲媒傳粉機制已經于1億年前出現。該研究結果證實了許久以來學者們關于白堊紀甲蟲是早期被子植物傳粉者的猜想,填補了早期被子植物蟲媒授粉證據的空白,為解答達爾文的“討厭之謎”提供了一個關鍵證據。

圖1:緬甸琥珀中的菊石三維CT重建圖

圖2:緬甸琥珀中的傳粉花蚤和花粉

論文信息:1、YU Tingting, KELLY R., MU Lin, ROSS A., KENNEDY J., BROLY P., XIA Fangyuan, ZHANG Haichun, WANG Bo*, DILCHER D.* (2019) An ammonite trapped in Burmese amber. PNAS, 116: 11345–11350. DOI: 10.1073/pnas.1821292116; 2、BAO Tong, WANG Bo*, LI Jianguo, DILCHER D.* (2019) Pollination of Cretaceous flowers. PNAS, 116: 24707–24711. DOI: 10.1073/pnas.1916186116. (*corresponding authors).

中國古生物學會成立于1929年,是國內成立最早的自然科學學術團體之一。自2017年開始學會每年度評選和發(fā)布“中國古生物學十大進展”。這些成果集中反映了我國科技工作者在古生物學各個分支領域所取得的具有國際影響力的高水平創(chuàng)新研究成果。十大進展的發(fā)布,有助于推動對地質歷史時期生命演化歷程的認識。同時,對于進一步促進學科創(chuàng)新發(fā)展,展示我國古生物學領域取得的重大發(fā)現和科研成果,推動科學研究、科學傳播和化石保護工作具有重要的意義。