巴基斯坦-西藏二疊紀地層古生物科考日志

青藏高原及其鄰區是深時生物多樣性的中心,是研究生物古地理分布和生物與環境作用最好的天然實驗室。2019年3月至9月,第二次青藏科考高原生長與演化任務南京地層古生物科考分隊在南京大學沈樹忠院士和中科院南京地質古生物研究所張以春研究員的帶領下從巴基斯坦鹽嶺(二疊紀時在南半球高緯度區)一直穿越到西藏昌都地區(二疊紀時位于赤道附近),采獲了大量化石。

第一站:巴基斯坦鹽嶺

2019年3月11日,在沈樹忠院士的帶領下,南京大學和南京地質古生物研究所一行11人赴巴基斯坦鹽嶺地區參加科考工作。剛下飛機,很多初次進入巴基斯坦的同事一方面顯得很興奮,另一方面大家心里也有一絲忐忑(圖1),因為時值印巴關系緊張時刻,萬一有突發情況,我們的科考可能隨時受到影響。

圖1.初進巴基斯坦

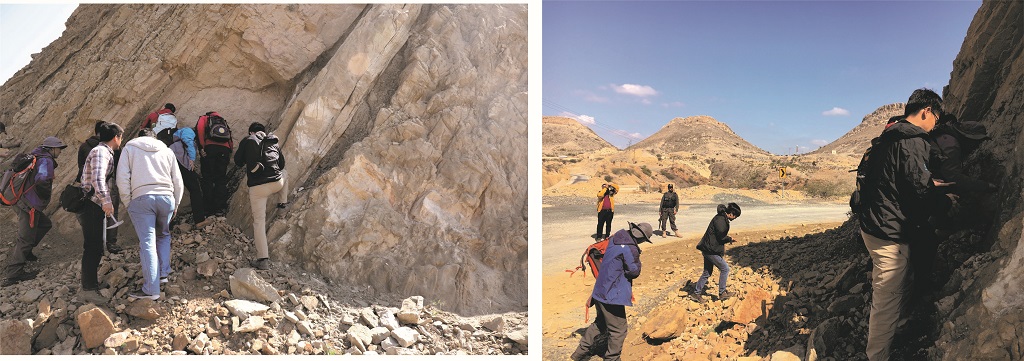

3月12日,早上飽餐一頓之后,整裝待發,正式踏上了征途(圖2)。比較特別的是,在巴基斯坦的野外中,持槍警察貼身保護,并且一路都有警察護送,這種規格的保護在國內是體會不到的,大家都很好奇。下午到達到路邊的一個剖面上,都還沒入住,大家便迫不及待地考察了一個二疊-三疊系界線(2.52億年左右)的剖面(圖3)。這個界線在野外很容易找到,因為在界面上下發生了地質歷史時期最大的生物滅絕事件,生態系統的奔潰在地層上表現的最為直觀。

圖2.整裝待發

圖3.在Mianwali路邊考察二疊-三疊系界線剖面

工作結束后,回到賓館入住。但正當晚上準備入睡時,意外情況發生了。因為巴基斯坦同行在手續上有一些問題沒解決,當地警察不允許我們入住在Mianwali。無奈之下,我們只能連夜驅車再返回伊斯蘭堡。心中的不安油然而生,因為我們的日程安排很緊,萬一補辦手續花幾天時間的話,我們的科考計劃就全部打亂了。

13號上午在伊斯蘭堡等待消息,還好中午時分被告知我們可以繼續進行野外工作了。大家都很興奮,準備大干一場。

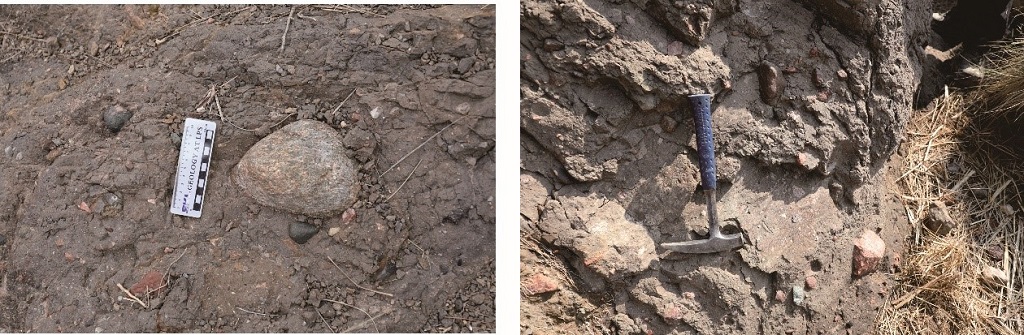

14號,科考隊員們在沈老師的帶領下首先在Zaluch Nala剖面進行了地質考察工作。這是一條經典剖面,以化石產量豐盛而出名,但其研究程度卻很低,關于動物群的組成、時代以及生物滅絕事件發生的機制缺乏足夠的研究。因此,我們為有這樣的機會來做工作感到十分榮幸。我們一行人在警察的保護下,浩浩蕩蕩地走進了Zaluch Nala溝。最先映入眼簾的是Tobra組的砂礫巖(圖4)。我們詳細考察后都覺得這是與冰川作用相關的沉積,但與西藏的冰筏相相比有較大的差距,這可能與當時鹽嶺地區位于近岸環境有關。

圖4.Tobra組露頭照片

再往溝里走,看到一層白色的砂質灰巖,這就是傳說中的Amb組,沈老師幾錘子就發現了我喜愛的?類化石。細長的個體,不用細看,這就是經典的兩極分布的?類單通道?(Monodiexodina)。根據我的經驗,?類一般生活在碳酸鹽地層中,但在這種砂質含量這么高的地層中能發現也告訴我們這種?類生活時的水動力條件如此之強。

圖4.沈老師在采集Amb組中的?類化石

繼續前進,就見到了Wargal組非常漂亮的地層,每一層地層就像一頁一頁的紙張一樣,清晰可辯。我們都感嘆這是在西藏都很難見到的完整的層序。這“一頁一頁的紙”就是我們解析二疊紀時古環境和地理的密碼。

圖5.Wargal組野外照片

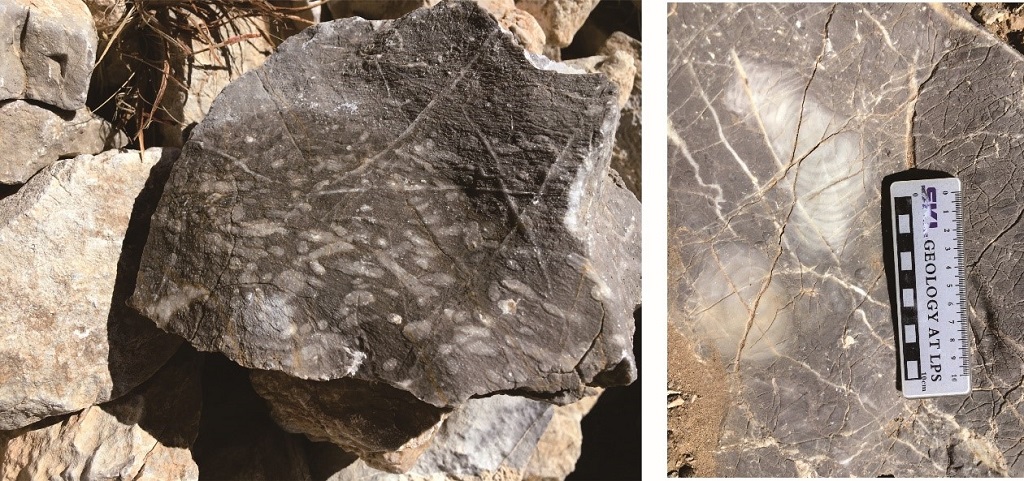

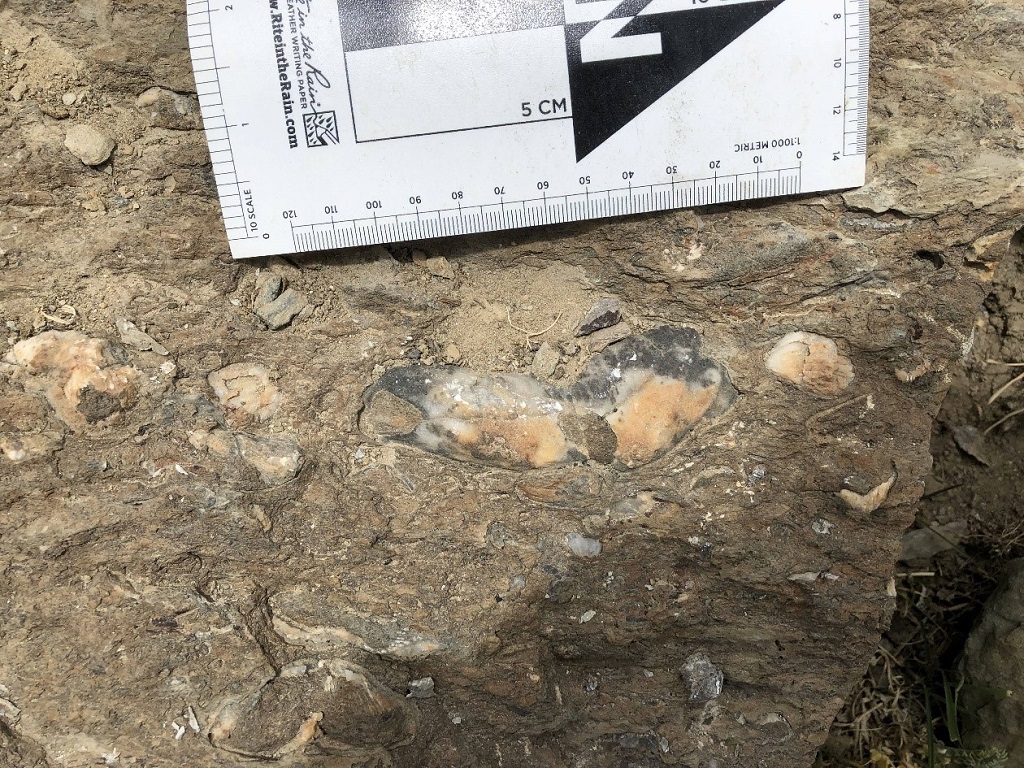

這么好的地層也是開展地球化學和沉積學最好的素材,我們一邊走一邊看,能夠清楚地體會到當時海平面的升降變化。等到走到這個組的上部時,一堆不規則的灰巖引起了我們的關注。我們隨手用地質錘敲了幾下,居然發現了大量的腕足化石,保存之好,密度之大甚是罕見(圖6)。我又用放大鏡看了一下,同時也發現了大量的有孔蟲Colaniella,雖然是個小有孔蟲,但是在野外能找到它說明這段地層屬于晚二疊世了。再住上走就到了Chhidru組的地層了。幾位有經驗的老師很快找到了他們的最愛—二疊紀-三疊紀界線(PTB)(圖7)。但是令人失望的是野外判斷出當時的水太淺,未必能發現有價值的化石來判斷界線。正在這時,有一位老師偶然間也發現了一個圓盤狀的石頭,拿起來檢查發現原來是一個漂亮的菊石化石(圖8)。雖然沒在具體露頭上發現,但沈老師判斷這是屬于二疊紀頂部的化石。

圖6.Wargal組頂部的腕足化石

圖7.二疊紀-三疊紀界線剖面

圖8.菊石化石

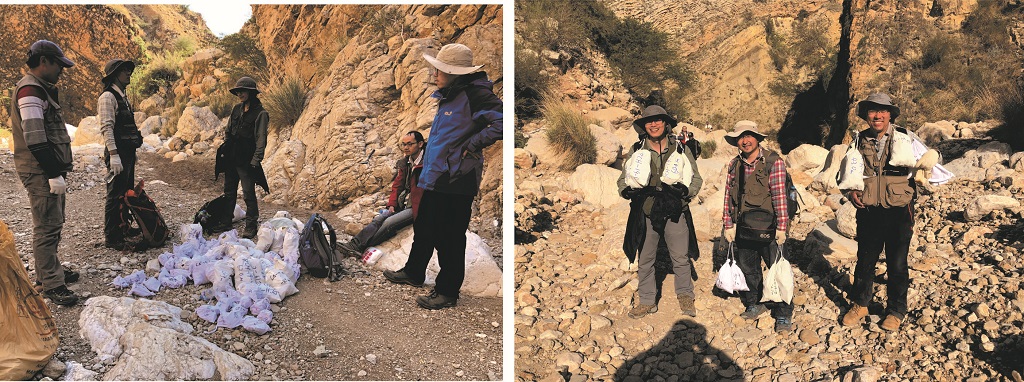

在沈老師的安排部署下,我們各司其職,測剖面、采樣、記錄等同時進行,野外很高效。一天的工作結束后大家都累慘了,但真正結束還要等到每人背至少30公斤樣品走幾公里出溝口后。每人都累的氣喘吁吁、汗流浹背。等出溝口后,我們發現一群學生模樣的人也從溝的那邊往出走。等碰面交流后得知對方也是附近大學的學生來此參加地質實習,得知我們是來科學考察的,他們很友好地和我們攀談起來,并合影留念(圖9)。

圖9.與地質系學生合影

接下來的兩天,我們仍然在這個溝中進行詳細的地層測量和化石采樣,雖然很辛苦,但覺得很幸福,因為能采到自己喜歡的化石,樂在其中。

17號,我們轉戰到另外一個重要的剖面Chhidru Nala,它也是二疊系的經典剖面之一。但和Zaluch Nala剖面相比,考察則更累一點,因為要走好幾公里才能走進溝口,但這并沒有阻擋我們的腳步,但這個剖面層序也是非常的好,幾乎每一層都出露(圖10),可以清晰地看到地層厚度的變化和很多的微體有孔蟲化石和宏體的腕足和珊瑚化石(圖11)。

圖10.科考隊員在Chhidru Nala剖面考察

圖11.Chhidru Nala剖面晚二疊世珊瑚化石

大家都沉浸在采化石的樂趣中,完全沒有意識到這么多樣品如何才能搬運出去,等采完準備收工了發現怎么搬運出去是個問題了。大家也實在不想這么長的路再折返多次回來背,于是,沈老師帶頭背樣品,我們所有人都滿負荷背樣品出溝口(圖12),等出溝口看到汽車,大家都如釋重負,癱坐地上。

圖12.科考人員背樣出溝口

18號仍然在這個剖面進行了緊張而高效的采樣工作。終于在天黑之前完成了這個剖面的采樣工作,大家都筋疲力盡。同時,大家也很高興,因為為時一周緊張的野外工作終于畫上了圓滿的句號(圖13)。

圖13.收工合影留念

第二站:西藏措勤-仲巴-康馬

2019年6月初,我們科考的腳步挪到了西藏,由我帶領的科考小組赴藏考察(圖14),這次考察可理解為穿越新特提斯洋之行,路線是從措勤向南經仲巴再到康馬。

圖14.西藏措勤-仲巴-康馬二疊紀地層科考小組

科考小組首先考察了措勤縣周邊的二疊紀地層。該地區研究程度一直很低。因此,能有機會來到此地尋找化石是一件很令人興奮的事。6月19號科考小組在扎日南木錯北岸踏勘時發現一個碳酸鹽巖的剖面,但該剖面重結晶較嚴重。因此,除了發現一些珊瑚和海綿化石外(圖15),其它的化石不怎么多。

圖15.西藏措勤扎日南木錯北下拉組中的珊瑚和海綿化石

接下來的幾天,科考小組持續在扎日南木錯北岸和南岸進行了許多剖面的測制。其中在扎日南木錯南岸科考時碰到了條較長的剖面,但去了兩次也沒找到有價值的化石。沒有化石就意味著即使測量了剖面,也不知道這條剖面屬于什么時代,因此大家心里都很著急。終于在23號,當大家第三次去時無意中在轉石上發現了化石的蹤跡。于是大家分頭行動,終于,功夫不負有心人,最終讓我們找到了化石的露頭,發現了大量的復體珊瑚、滴管珊瑚和?類(圖16),通過放大鏡觀察了這些?類化石,確認了它們的時代是屬于中二疊世(2.69-2.65億年前)。找到化石了,確定時代了,大家都特別開心,看到遠處空曠壯闊的扎日南木錯(圖17),心情也感到格外的舒暢與放松。

圖16.西藏措勤扎日南木錯南岸下拉組中的群體珊瑚、滴管珊瑚和?類化石

圖17.西藏措勤縣扎日南木錯南岸一瞥

完成措勤的科學考察后,科考小組一路南下趕往仲巴縣去考察仲巴地塊的二疊紀地層。仲巴地塊是夾持在雅江兩條蛇綠巖帶之間的一個微陸塊。它的來源一直是未解之謎。這次科考的目的就是揭示二疊紀地層中的化石古生物地理面貌。27日,我帶領科考小組進行了踏勘。該地區因為受到歐亞碰撞的影響,地層變質變形強烈,科考小組跑了很多山溝,但仍然一無所獲。無奈之下,大家也只能稍作休整,下午繼續奮戰了。正當大家停在路邊吃午飯的時候,卻意外發現旁邊的大理巖中有大的腕足類化石,雖然面目全非,但仍然可以判定它是二疊紀的腕足(圖18)。

圖18.路邊的腕足化石

找到了這個化石,大家都很激動。接下來的幾天,大家連續在附近找到好多化石點。采樣工作進行的熱火朝天,興奮不已,大家都舍不得走了(圖19)。但比較遺憾的是,這個地區地層太復雜,褶皺很多,變形嚴重,野外非常難判斷地層的上下關系,但可以確定的是,至少來說腕足有兩個層位,對腕足來說,至少有兩個層位,一個層位是特別大的腕足層;另一個是很小的冷水型腕足層(圖20)。

圖20.豐盛的腕足“大餐”

7月1日,計劃中的化石點只剩下仲巴后山了,我們也意識到這是難度最大的一個,看著地形圖上密集的等高線,心里很是忐忑,在這樣高海拔、缺氧環境下,不知大家是否有體力、耐力爬到位于山頂上的化石點。我們從早上8點多便開始了爬山,一路走一路找化石,一路爬一路喘,爬到山頂時已是中午12點多,大家一個個都氣喘吁吁,精疲力盡。但失望的是,到了圖中標定的化石點上,并沒有找到化石。整個山上都是石英巖,這種巖性里能找到化石的可能性非常小。所以,為了不耽誤接下來的行程,我們決定放棄這個點。一周多的仲巴科考劃上句號,大家在山頂拍照,可以看到,身后的仲巴縣城是那么渺小(圖21)。

圖21.仲巴后山山頂留影

結束仲巴的科考后,7月4日,科考人員來到康馬縣,在薩瑪達剖面上,科考人員發現這里的二疊紀地層的變形作用比仲巴還厲害,但整體層序較好(圖22)。這里的地層中同樣有較多的腕足化石,但是和仲巴地區一樣遭受了強烈的變形作用影響(圖23)。因為地層實在保存太差,因此,在進行短暫的剖面測量后,我們就結束了該地區的科考工作。

圖22.康馬縣薩瑪達剖面遠觀

圖23.康馬縣剖面二疊紀腕足類化石

第三站:西藏昌都

2019年8月3日,第三段青藏科考開始了,由我、云南大學馮卓教授和中國地質調查局成都地調中心安顯銀工程師等一行8人赴西藏東部昌都-察雅一帶進行科考工作,重點研究昌都地區二疊紀的層序變化和藏北地區的相似性。剛下飛機,大家趕緊穿上外套,畢竟高原的氣溫和平原地區的氣溫不是一個級別(圖24)。

圖24.南京地層古生物科考分隊昌都地區科考開始

在吉塘鎮安頓好以后,我們4號就出去踏勘了,首先踏勘的是察雅縣王卡鄉一帶的二疊系。早上天微亮我們便出發了,但山路崎嶇不易通行,在路上歷時2-3個小時才到達計劃剖面。最先看到的地層全是晚三疊世的,總體屬于三角洲相的地層,在云大馮教授的指引下,我們也找到了一些古植物的碎片,很多都屬于根系類,是晚三疊時期的古土壤,很遺憾,沒有找到大型的樹葉化石,最多的全是莖干類(圖25),但是這種化石也告訴我們當時該地區是靠近海岸的環境。

繼續前進,我們的目的是尋找到晚古生代的地層層序。但是不好的消息是新修的路全是從三疊紀地層中通過,沿途未見二疊紀地層和動物群。唯一通向二疊紀地層的路正在修路,我們車輛無法通行。因此,商議過后,我們決定暫時擱淺這個剖面,轉向昌都妥壩剖面。

圖25.晚三疊地層中的植物莖干類化石

8月5日,天空下著微微細雨,同樣也是早起用過簡易早餐之后,便驅車從吉塘鎮趕往昌都妥壩鄉,直至下午1點多鐘才到達妥壩的溝口。驅車而來,一路上可見漫山遍野的不知名野花,三兩牦牛悠閑的覓食。習慣了藏北的荒蕪,見到這樣生機勃勃的西藏竟也一時失神。進入溝口后,我首先發現了早二疊世最早期(2.95億年左右)的?類化石,在野外我給學生們解釋發現這些?類說明這個昌都地塊不同于其它基墨里陸塊,是一直位于低緯度區的一個陸塊。同時,學生們發現了地層中有非常豐富的腕足化石。發現化石,他們就走不動了,大家都坐下來冒雨使勁采化石,這里要給學生們點贊(圖26)。

圖26.科考隊員妥壩鄉采化石

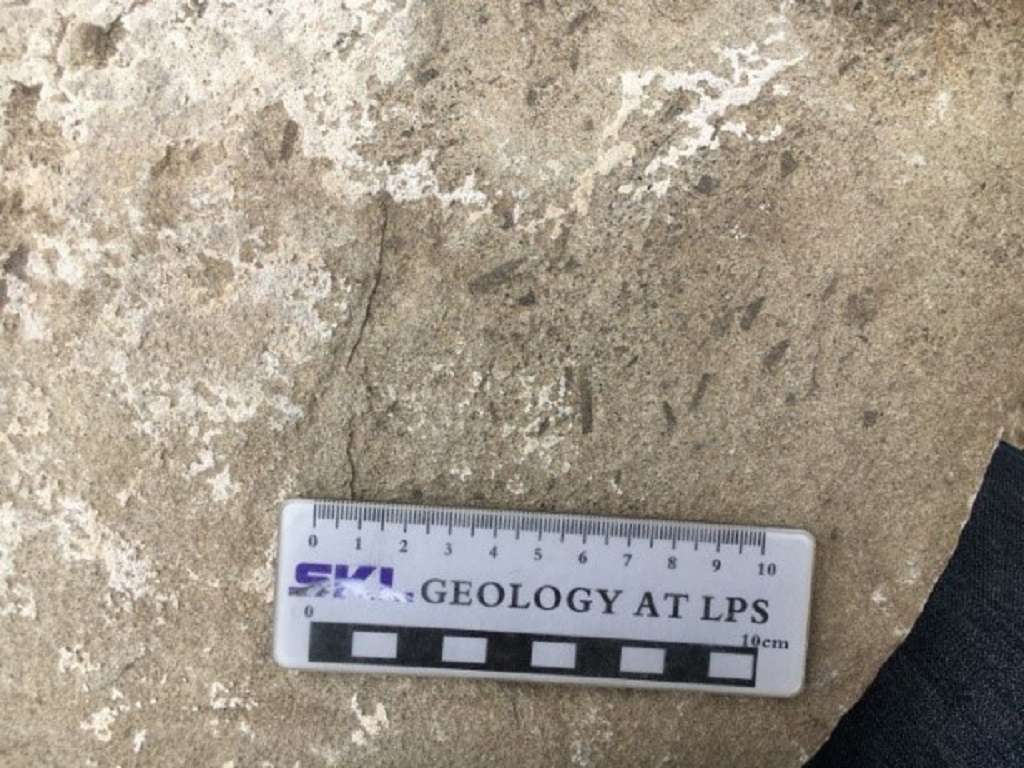

這些化石采完后,我們又沿路向前走,在一個出露良好的灰巖里面又找到了?類動物Parafusulina, Verbeekina和Chusenella等,確定這套地層是中二疊世交嘎組。繼續向前走,穿過斷層和三疊紀地層后,終于發現了上二疊統妥壩組的地層,也在細砂巖中發現了被水沖走的木化石,只保留了表皮結構(圖27)。

圖27.晚二疊世莖干表皮

8月6日和7日繼續冒著小雨在妥壩地區進行采樣工作。云南大學馮老師最先掄起錘子,一下就發現了一個植物碎片,真不愧是古植物專家,知道哪些巖性容易保存化石。他很興奮,一會就采了不少植物化石,有些化石葉脈清晰,保存真好。我向前走了幾十米,無意中看到許多較黑色的細砂巖層,拔開后發現是保存非常好的櫛羊齒類(圖 28),葉脈和微細結構非常好。看樣子,這個植物群的多樣性非常高,值得詳細研究。

圖28.晚二疊世植物化石

8月8日我帶著大家踏勘了類烏齊縣馬查拉地區的石炭紀地層。馬查拉原來是一個很高的高山,沿著盤山路而上,原本的土路也由于連綿的細雨而變得十分崎嶇而濕滑,車行駛時很容易打滑,真是有點擔心。當爬到接近山頂的位置,我們發現了早石炭世的含煤地層沉積(圖29),煤層不是很好,基本都很薄,在灰黑的泥巖中還夾有一些砂巖夾層,總體反映了早石炭世的海陸交互相沉積環境。

圖29.馬查拉地區石炭紀含煤地層

8月12日,在完成妥壩地區的工作以后,科考分隊返回察雅縣,再次再針對王卡鄉南面的山溝進行踏勘(圖30)。從溝口剛進去不久,我發現了轉石中的?類,拿出放大鏡仔細看了一下,這個?是Neoschwagerina或者是Metadoliolina,確定了這個?的時代是中二疊世Capitanian期。我同時也確定這些?來自于山頂上的轉石。我們趕緊向上爬,期待有新的發現。

圖30.科考人員進溝考察

等走到山根底下時,學生們在巖石露頭上發現了大量的?類,我也指導學生們在野外如何識別?類并判定時代。緊接著,大家開始測剖面采樣。測量完20米的地層之后,到了中午12點半,于是我們簡單地吃了點午餐。吃完午飯后,令我們意外的是發現了巨厚的凝灰巖層(圖31),這意味著在中二疊世后期的時候附近有大規模的火山灰沉積。越往上層位走的時候,還能見到灰巖的夾層,同時也有多層火山作用的沉積。這令我們嘆為觀止,真是第一次見到如此漂亮的凝灰巖層。

圖31.中二疊凝灰巖層

再往上測,發現一個非常漂亮的角度不整合,一套紅砂巖角度不整合在下伏地層之上(圖32),并且不整合的底界有漂亮的底礫巖,礫石基本上全是灰巖。這個不整合實在太漂亮了,而且這套地層也表明古特提斯洋閉合后,晚三疊世的沉積重新覆蓋這個地區,所以下伏地層有底礫巖。這也告訴我們古特提斯洋閉合的時間是在晚三疊世之前。

圖32.晚三疊地層不整合于中二疊世地層之上

8月13日,短期的昌都科考結束了,這次科考在昌都發現了精美的植物化石;發現了大量的海相化石。也了解了這個地區的大致層序變化。這些對于重建青藏高原的橫向地層對比至關重要。但仍然還有很多未解之謎,期待2020年再來這里科考。

“竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知”,青藏高原上星羅棋布的化石就是高原匯聚生長的見證者,是青藏高原上璀璨的明珠。老一輩地層古生物學家在第一次青藏科考中為建立青藏高原的生物地層和年代地層格架建立了不朽的功勛。第二次青藏科考將深化青藏高原深時生物多樣性和生物與環境相互作用研究,拓荒關鍵盲區的地層古生物研究,為青藏高原的生長與演化建立時間和古生物地理框架。科考在路上,我們2020藏北再聚會!

作者:張以春,中國科學院南京地質古生物研究所