雪域高原尋初心,重溫來路再出發(fā)

青藏高原第二次綜合科考大氣立體綜合2019加強期

觀測試驗側(cè)記

65年前,“青藏公路之父”慕生忠將軍帶著“欲將天路變坦途”的愿望,為雪域高原送來了福音,實現(xiàn)了青藏公路的通車。從此,山不再高,路也不再漫長。

時間的齒輪飛速轉(zhuǎn)動,2019年初夏的五月,青藏高原第二次綜合科考中科院青藏高原研究所“地氣相互作用與氣候效應(yīng)”大氣立體綜合加強觀測試驗團隊20余人,帶著習(xí)近平總書記對青藏高原第二次綜合科考批示的重托和高原氣象人的責(zé)任,從格爾木出發(fā),沿著當(dāng)年開路大軍的足跡,重走青藏線:西大灘、沱沱河、那曲,又奔赴珠峰大本營、阿里、藏東南等地,歷經(jīng)15個日夜的鏖戰(zhàn),圓滿完成了加強期觀測試驗任務(wù),用奉獻和擔(dān)當(dāng)在“生命禁區(qū)”書寫了高原氣象人傳奇。

格爾木思源 不負(fù)重托

出征前,科考隊員們來到中科院青藏高原冰凍圈站基地內(nèi),這里既是此次科考征程的起點,也是“青藏研究”的起點,凝縮了“老青藏”的科研歷程和歷史功績,從篳路藍(lán)縷奠基業(yè)到艱苦奮斗創(chuàng)輝煌,無不濃縮了那代科研人的縮影。

圖1 昔日“老青藏”談起青藏科考往事

作為位于我國高原腹地開展冰凍圈監(jiān)測研究的唯一野外觀測研究站,該站觀測場點集中分布于青藏公(鐵)路沿線西大灘至那曲約700公里的范圍內(nèi)(31°59′-35°59′N, 91°58 ′-94°13′E),平均海拔高度4500m以上,沿經(jīng)向跨越整個高原主體的冰凍圈分布區(qū)。自1987年建站以來,觀測研究人員日夜值守在荒無人煙、高寒缺氧、物質(zhì)條件極其匱乏的雪域高原,獲得了涵蓋高原凍土區(qū)氣象要素、地表能水平衡過程、多年凍土活動層水熱特征、深層地溫、多年凍土區(qū)溫室氣體排放、土壤碳氮循環(huán)過程以及與地表生態(tài)、水文環(huán)境相關(guān)要素的重要數(shù)據(jù),為青藏高原凍土、氣候、水文和生態(tài)研究及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃提供寶貴的第一手資料。

圖2 科考隊員參觀中科院青藏高原冰凍圈站格爾木基地

圖3 冰凍圈觀測研究站在西大灘設(shè)立的多年凍土綜合觀測站

圖4 雪國列車從西大灘凍土綜合觀測站呼嘯而過

聽著青藏科考前輩們興奮地給隊員們講述當(dāng)年青藏線科考路上發(fā)生的故事,隊員們內(nèi)心被前輩們吃苦耐勞、堅毅不拔的青藏精神所震撼!猶如上了一堂情景式教育課。一批批“老青藏”人,就是在那樣極其惡劣的生活環(huán)境中,不畏艱難地履行著科研工作者的使命。科考隊員他們要在回溯與展望中傳承 “老青藏”的血脈基因,用腳丈量,用心致敬,腳步未曾停歇,信念愈發(fā)堅定,在未來從格爾木到拉薩的千里科考沿線上繼續(xù)弘揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能忍耐、特別能團結(jié)、特別能奉獻”的青藏精神。

沱沱河思進 不辱使命

巍巍唐古拉,滔滔長江水——這里是長江的正源地。

大自然是如此慷慨,把唐古拉山的雪域奇觀,毫無保留地展現(xiàn)給一群高原氣象人。

大自然又是那么吝嗇,奪走了這里50%的氧氣,使之成為“生命禁區(qū)”。

4534米,這是個令人望而生畏的數(shù)字,是全球海拔最高的氣象探空站沱沱河站駐地海拔高度,也是屹立在這里的江源氣象人的精神高度。作為全球重要資料交換和生態(tài)指標(biāo)站的沱沱河氣象站是什么樣?長江源氣象人又是一群什么樣的人?隊員們一行乘車翻雪山,過冰河,隨著海拔一路升高,缺氧頭疼、身體發(fā)麻、呼吸漸漸急促眾多典型高原反應(yīng)毫不客氣地向隊員們襲來,但隊員們帶著敬仰與向往,克服高反帶來的諸多困難,在當(dāng)天首個探空氣球釋放時刻前的來到沱沱河氣象站,聆聽這里的堅守故事,感受高原氣象人的情懷。

圖5 科考隊員參觀學(xué)習(xí)沱沱河氣象站

唐古拉山脈,素有“中華水塔、三江源頭”之稱,長江,黃河,瀾滄江均發(fā)源于此。在蒙古語中意為“雄鷹飛不過去的高山”,在這處連雄鷹都飛不過去的地方,長年冰雪皚皚,不見樹木,沒有花草,天空中幾乎看不到飛翔的鳥類。只有連綿不盡的群山、強烈的紫外線和呼嘯的大風(fēng)。一年無四季,一天卻有四季,忽兒冰雹交加,鵝毛大雪;忽兒狂風(fēng)大作,暴雨滂沱;忽而烈日炎炎。在高原工作的人有句話,“躺著就是奉獻”。因為嚴(yán)酷惡劣的自然環(huán)境,能夠在那里工作本身就是一種奉獻。在這個生命禁區(qū),一般的人別說干活,連思維都慢了許多,常常突然短路,腦子一片空白。但就是這樣一個空氣稀薄,地勢高寒的氣候條件惡劣的地方,自1956年建站開始,幾代長江源氣象人風(fēng)雨無阻,每天清晨和傍晚的7點15分兩個時刻,探空氣球總會照常升起,從云端接收回一組組珍貴氣象數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)對于研究整個青藏高原氣候環(huán)境乃至全球氣候變化都有著極高的科學(xué)價值和研究價值。通過和沱沱河氣象站人的深度交流,隊員們真正觸摸到了高原氣象人的內(nèi)心,這群頂天立地的高原氣象人,上得來、待得住、干得好,詮釋了什么是真正的奉獻,這群高原氣象人年復(fù)一年頂風(fēng)冒雨探空放球,日復(fù)一日挑戰(zhàn)生命極限堅守,他們的青春汗水,是發(fā)送出的一條條氣象報文數(shù)據(jù);他們的身影,是高原上上一座座精神豐碑…

圖 6 立夏甫過,碧天靜,霜滿地。科考隊參觀沱沱河氣象站觀測場20m高大氣邊界層觀測鐵塔

藏北思篤 薪火相傳

就像孩子丟失了糖果,科考隊員們“丟失”了季節(jié)。這是科考隊員們在青藏高原的切實體會。在度過萬物復(fù)蘇、花香遍野的初夏的5月,隊員們卻披上厚重的沖鋒衣,沿著一路冰雪的青藏公路駛向遙遠(yuǎn)的藏地,踏上了這片與天相接、浩瀚遼遠(yuǎn)的雪域高原。時間與地域隨著車窗外的景物飛馳而過,讓人仿佛丟失了春天,轉(zhuǎn)瞬進入天寒地凍的冰雪世界。沒有到過青藏線的人,很難真正理解“高寒缺氧”這四個字的含義。在這里,他們面臨的是極高、極寒、極干、極變的極地挑戰(zhàn)。平時在低海拔地區(qū)司空見慣的氧氣,在平均海拔超過4000米的青藏線上,就成了奢侈品,空氣含氧量只有平原地區(qū)的50%。當(dāng)他們踏上青藏高原的那一刻,由于高原反應(yīng),感覺到頭發(fā)脹、腳發(fā)軟,快走幾步就氣喘吁吁,這時才真正體會到在高原工作的艱辛和不易。藏北高原的內(nèi)核仿佛永遠(yuǎn)冷硬,冰封了春意,卻阻止不了科考隊員們的腳步,隊員們心中有科學(xué)夢想,腳下有力量,克服高反對身體帶來的挑戰(zhàn),沿途先后參觀了位于高原亞寒帶半濕潤氣候區(qū)的中科院那曲高寒氣候觀測研究站(31.37°N,91.90°E,海拔4509m)、天湖之濱的中科院青藏納木錯多圈層綜合觀測研究站(30°46.44‘N,90°59.31’E,海拔4730m),以及青藏公路沿線D105、D110、newD66等數(shù)個觀測點,他們的來到給苦寒的觀測站添加了春天和色彩…。在聽取觀測研究站負(fù)責(zé)人對站點周圍環(huán)境、地理特征、生態(tài)要素特征與地質(zhì)人文歷史的介紹之后,科考隊員詳細(xì)了解了儀器設(shè)備的運行情況及觀測數(shù)據(jù),并就觀測站點監(jiān)測位置、空間范圍、觀測要素(大氣、水體、土壤、植被)、傳感器安裝等問題與觀測人員進行了深入交流,終有所悟,為何這片高寒之地讓如此眾多科學(xué)家癡迷不已?青藏高原——不僅是他們心中的高地,更是全球地球科學(xué)系統(tǒng)研究的高地!他們常懷青藏心,甘為孺子牛的奉獻和付出為地球第三極科學(xué)研究的科研之本——可靠、持續(xù)、高質(zhì)量的觀測數(shù)據(jù)的獲得夯基礎(chǔ)、強根基。

圖7 “新青藏”正在聆聽“老青藏”隊員觀測站建設(shè)往事

圖8 “新青藏”與“老青藏”交流儀器觀測經(jīng)驗

高原思遠(yuǎn) 再創(chuàng)輝煌

青藏高原作為隆起的巨大地形,大氣在經(jīng)過高山地形時,產(chǎn)生動力作用和熱力作用,使大氣環(huán)流形式發(fā)生變化。由于青藏高原地處我國天氣上游的氣候敏感區(qū),是影響我國天氣系統(tǒng)的重要位置,具有獨一無二的科學(xué)研究價值。為研究高原地區(qū)大氣熱力和動力過程,作為天氣預(yù)報和氣象分析的重要的基礎(chǔ)的高空氣象數(shù)據(jù)是非常必需的,因此探究不同高度大氣溫濕度、大氣氣壓、風(fēng)速(向)等氣象數(shù)據(jù)是一項非常重要的工作。但目前西藏只有5個探空站(定日、拉薩、林芝、那曲和昌都),平均下來每24萬平方公里才有1個探空站,站距300至500公里,且均處在西藏東南和北部地區(qū);對于廣袤的西部和西北部地區(qū),站點卻異常稀疏,與全國平均間距小于250公里的站距要求相差甚遠(yuǎn)。因此,通過加密布設(shè)探空探空試驗,獲取更準(zhǔn)確、全面的探測要素資料,將對研究影響我國天氣氣候形成的機理產(chǎn)生重要意義。因此,隊員們一到拉薩,顧不得休息又馬不停蹄分別前往西藏各地開展試驗前準(zhǔn)備工作,此次立體綜合加強觀測試驗是在受西風(fēng)-季風(fēng)活動斷面上的喜馬拉雅山南北麓境內(nèi)外八地同時進行,分別是尼泊爾、珠峰、藏東南、阿里、那曲、平?jīng)觥印⒍鼗汀AⅢw觀測試驗站點涵蓋了青藏高原及周邊地區(qū)的荒漠礫石、林間草地、高寒草甸、黃土塬上、戈壁沙漠等諸多典型陸地下墊面。

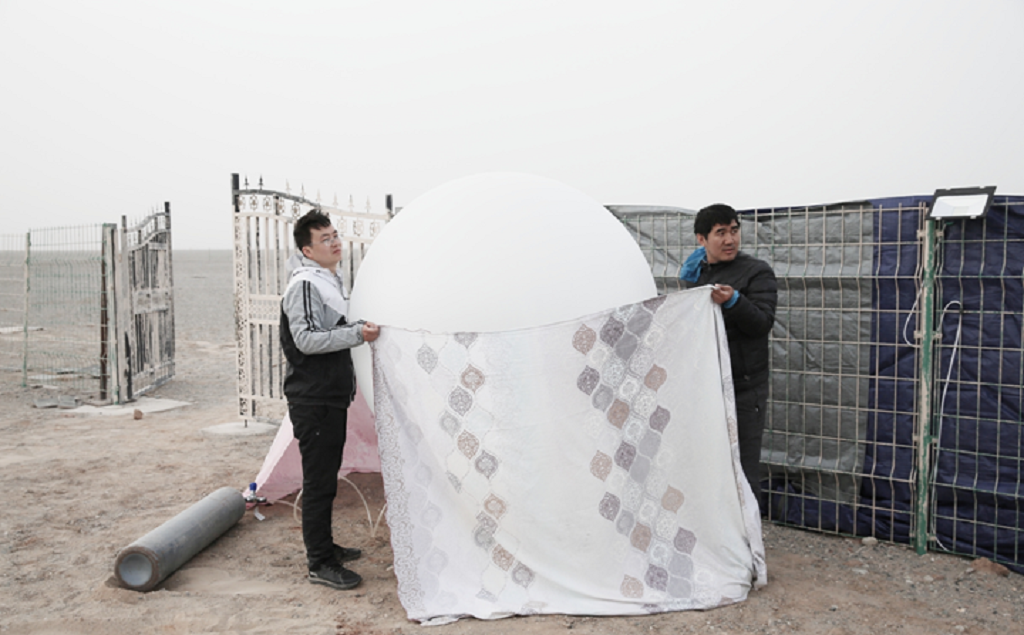

圖9 強風(fēng)是釋放探空氣球的“大敵”,為防止氣球被強風(fēng)吹向地面而被扎破或因球體強烈形變而破裂。在戈壁氣球釋放點的隊員們只好利用防雨布臨時支起防風(fēng),利用圍欄一角,進行氣球充氣準(zhǔn)備工作。

在地面,可通過實時軟件對探空氣球進行監(jiān)測(圖13),時刻都能知曉氣球的位置和其周圍空氣濕度、溫度和氣壓。此次試驗所用探空氣球的極限高度一般是30 km 左右。在大約60分鐘的上升的過程中,以每秒 5-8 米左右速度穿越大氣對流層到達平流層,傳輸回地面成千上萬的數(shù)據(jù),隨著空氣壓的減小,氣球體積逐漸膨脹,當(dāng)超出氣球最大體積后,氣球脹破,懸掛其下的探空儀,將和氣球一起掉落到大約方圓40公里外的地方。

圖10 地面監(jiān)控人員密切注視氣球動向

在探空試驗期間,不論雨雪霏霏還是朔風(fēng)凌冽,探空氣球都會定點、定時升空。若遇上暴雨、雷電等惡劣天氣,氣球在升空前或途中遭遇“不測”,還要在規(guī)定時間內(nèi),搶時間立即再補放一個。由于氣球和探空儀都是一次性消耗品,探空一次,使命就結(jié)束了。算上氣球、氦氣、探空儀的成本,放飛一個探空氣球要花費約3000元,一天4個就要12000元,整個加密觀測期間,探空試驗耗材花費數(shù)十萬元,隊員們不敢有丁點閃失。這群‘探天人’就像照顧自己孩子一樣,精心呵護,確保了氣球在高原的每一次放飛。多少次晨曦初露和霞燒西方,隊員們的目光伴隨著氣球逐漸升高,直至那個白色的小點消失在高原蔚藍(lán)的天空中,似一朵朵耀眼的火花,一簇簇怒放的鮮葩,構(gòu)筑成高原大氣高空資料的汪洋。隊員們久久仰望氣球,因為他們深知每只氣球的成功施放,都伴隨著科研人員的呵護和盼望……

圖11 懷揣著探索高原高層大氣夢想,“探天人”放飛氣球

傳承青藏精神 繼承青藏事業(yè)

“在高原上工作,最稀缺的是氧氣,最寶貴的是精神。”一代代高原氣象人傳承紅色基因,把“青藏精神”融入血脈,用“青藏精神”滋潤出的精神之花、理想之花朵朵絢爛,盛開雪域高原,盛開在科考隊員們心中。“橫空出世,莽昆侖,閱盡人間春色……”毛澤東的詞句還在昆侖山口回蕩,新一代高原氣象人繼往開來再出發(fā)正在青藏科考征程上大步向前!

作者:丁張巍

審核:馬耀明 馬偉強