第二次青藏科考中科院地球環(huán)境研究所科考分隊日記

【出征】

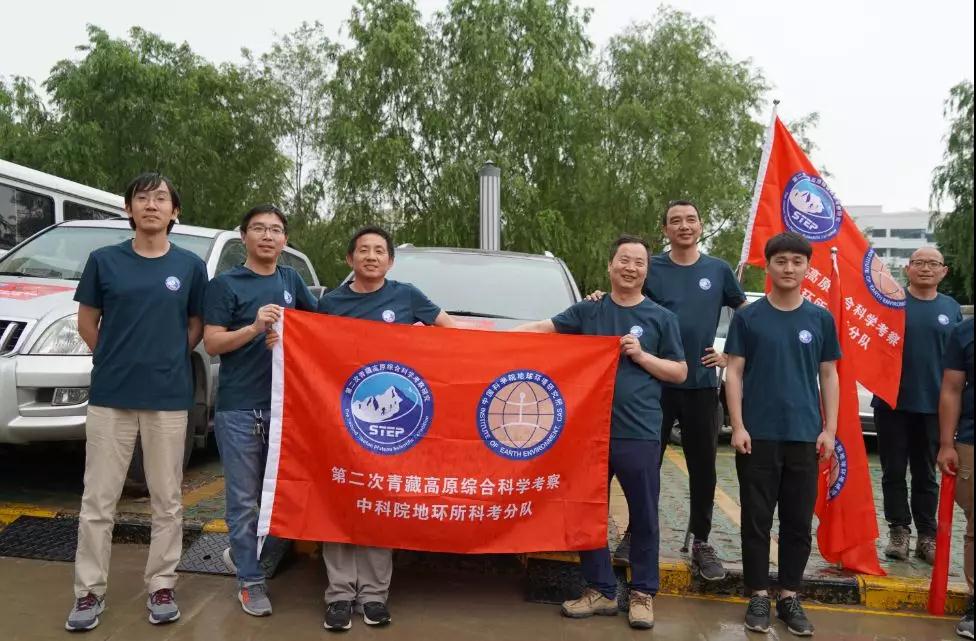

2019年6月28日下午,第二次青藏高原綜合科學(xué)考察中科院地球環(huán)境研究所分隊集結(jié)準備出發(fā)。

科考隊全體成員合影

劉禹所長代表科考分隊發(fā)表出征講話:他首先對研究所能承擔(dān)這次青藏科考的西風(fēng)-季風(fēng)歷史演化及協(xié)同作用的任務(wù)表示高興。交代科考隊員一定要“不忘初心,牢記使命”,克服一切困難,圓滿科考任務(wù),不負黨、國家和科學(xué)院所托。同時,他也囑咐科考隊員野外的一些安全注意事項,希望大家平安歸來。

劉禹所長講話

安芷生院士也來到出征儀式上,他說雖然這么多年我們所扎根在西部做了很多工作,但是仍然有不足的地方。這次科考,他請隊員們注意一個他本人一直很關(guān)心的科學(xué)問題:西部的水汽來源,是北冰洋,西風(fēng),還是季風(fēng)。最后安院士也囑托科考隊高高興興出門,平平安安歸來,并授旗科考分隊隊長孫有斌副所長。

安芷生院士授旗

青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,也是我國重要的生態(tài)安全屏障和戰(zhàn)略資源儲備基地。1972年中科院制定了青藏高原綜合科學(xué)考察規(guī)劃,以“青藏高原的隆起及其對自然環(huán)境和人類活動影響”為主題,組織地學(xué)、生物學(xué)、農(nóng)學(xué)等多個專業(yè),從1973年至1980年開展了多學(xué)科綜合研究。此次考察積累了大量第一手科學(xué)資料,填補了青藏高原一些地區(qū)和學(xué)科研究的空白,為青藏高原生態(tài)保護和社會經(jīng)濟發(fā)展提供了堅實的科學(xué)基礎(chǔ)。

第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究將對青藏高原的水、生態(tài)、人類活動等環(huán)境問題進行系統(tǒng)研究,分析青藏高原環(huán)境變化對人類社會發(fā)展的影響,提出青藏高原生態(tài)安全屏障功能保護和第三極國家公園建設(shè)方案。

此次中科院地球環(huán)境研究所參加科考的主題為“青藏科考:西風(fēng)-季風(fēng)歷史演化及協(xié)同作用”。未來5年將基于西風(fēng)、季風(fēng)縱橫斷面的科學(xué)方案,在青藏高原5大綜合考察研究區(qū)開展系統(tǒng)的黃土、石筍、湖沼、樹輪等材料的廣泛調(diào)查采樣。以高準確度年代標尺和高分辨率多類型環(huán)境指標的提取和綜合分析研究,建立最近13萬年以來季風(fēng)和西風(fēng)氣候在不同時間尺度上的變化序列。本專題將為深刻理解現(xiàn)代西風(fēng)-季風(fēng)相互作用提供歷史相似型和機理的理解,為預(yù)估未來季風(fēng)、西風(fēng)發(fā)展趨勢及其對高原水資源的影響提供科學(xué)依據(jù)。

2019年度地環(huán)所分隊天山-帕米爾區(qū)科考路線圖(國內(nèi)段)

科考隊成員具有豐富的青藏高原研究經(jīng)驗,發(fā)表了大量有關(guān)青藏高原及周邊地區(qū)環(huán)境變化的高水平研究論文。

樹輪小組

樹輪小組在青藏高原東北部及周邊區(qū)域開展了大量的樹輪研究工作,建立了高原東北部2485年年均溫度序列,發(fā)現(xiàn)20世紀在過去1000年中最暖,提出太陽輻射千年尺度周期決定了溫度趨勢變化的長期走向,百年尺度周期控制了溫度變化的幅度。

黃土小組

黃土小組在亞洲內(nèi)陸干旱荒漠區(qū)、黃土高原與黃土沙漠過渡區(qū)等地開展了綜合考察,尤其在天山-帕米爾地區(qū),包括伊犁盆地、楚河谷地、費爾干納盆地以及塔吉克凹陷內(nèi)開展了大量的野外黃土調(diào)查,多次完成青藏高原腹地、滇西、川藏、青藏等多線路專題綜合科學(xué)考察。

石筍小組

石筍小組已經(jīng)在江河湖源和一江兩河區(qū)、天山、帕米爾地區(qū)、以及橫斷山高山峽谷區(qū)等研究區(qū)進行多次野外洞穴科考,并對吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等國家開展了數(shù)次中外聯(lián)合科考,采集一批優(yōu)質(zhì)石筍樣品,發(fā)表了青藏高原的石筍古氣候記錄,對高原南部降水氧同位素的解釋和降水同位素古高度重建提出新認識。

湖沼小組

湖沼小組多次對青藏高原腹地的可可西里、羌塘高原、柴達木盆地、青海湖,以及橫斷山地區(qū)的洱海、程海、瀘沽湖等湖泊開展過綜合科學(xué)研究,并對天山-帕米爾地區(qū)的賽里木湖、卡拉庫里湖等進行了環(huán)境鉆探。

綜合小組

本次科考,還設(shè)立了綜合小組,專門保障科考所獲數(shù)據(jù)的和資料的處理及分析,以及科考分隊的行動的協(xié)調(diào)和安排。

這次出征,地環(huán)所科考成員將謹記習(xí)總書記對青藏科考的囑托:發(fā)揚老一輩科學(xué)家艱苦奮斗、團結(jié)奮進、勇攀高峰的精神,聚焦水、生態(tài)、人類活動,著力解決青藏高原資源環(huán)境承載力、災(zāi)害風(fēng)險、綠色發(fā)展途徑等方面的問題,為守護好世界上最后一方凈土、建設(shè)美麗的青藏高原做出新貢獻,讓青藏高原各族群眾生活更加幸福安康。

【第一站 烏魯木齊】

今天隊員們在烏魯木齊集結(jié),進一步確認了工作細節(jié)。科考熱情紛紛化作詩句,在此輯錄,以作紀念。

啟程

董某

遙知邊疆存瑰寶,不遠萬里探奧妙

千載風(fēng)塵載信號,更有蝸牛揭真貌

遇見

孫某

科考第一天,高溫來考驗;

午看艾丁湖,夜宿吐魯番。

出邊關(guān)

譚某

長風(fēng)入瀚海,張臂攬?zhí)焐健?/p>

欲窮天地密,志豈在封侯。

考察路線胡串

宋某

柴窩鋪的風(fēng),艾丁湖的鉆,

羅布泊的鹽,塔里木的水,

塔克拉瑪干的沙,塔中的油,

昆侖的玉,天山的樹,

帕米爾的湖,伊犁的黃土,

賽里木的鉆,新疆我們來了!

隨青藏科考有感

張行者

青藏科考,千里追風(fēng),

蒼穹之下,鬼斧神造,

雪山沙漠,相間呈現(xiàn),

芷生院士,一直探窮,

今有弟子,不遠萬里,

酷暑之時,鉆探取樣,

繼往開來,以期析理。

看今朝,新時代,

意氣風(fēng)發(fā),克難攻堅,

笑談之間,究古知今,

方有地球環(huán)境之所!

絲路古今

宋某

西漢張騫出使西域,

開絲綢之路先河,

盛唐高僧西天取經(jīng),

架中外溝通橋梁。

今有祖國一帶一路,

譜國際合作新篇,

地環(huán)科考追古撫今,

探干旱環(huán)境之魄。

致科考

藍某

季風(fēng)又度玉門關(guān),

響應(yīng)號召來天山。

一萬里路云和月,

只待破樓蘭、把家還。

邊疆尋夢

解某

危坐大西安,模擬千萬象。

漫漫黃沙貌,夢里尋常見。

今隨科考隊,順風(fēng)搭便車。

邊疆探荒漠,追尋物質(zhì)源。

醉東風(fēng)

艾某

少年意氣,縱馬追西去。

笑踏天山收慧玉,洞現(xiàn)雨云更替。

倏乎瀚海桑田,山起水退等閑。

莫謂天機難料,且看論古華篇。

尋夢

程某

大漠樓蘭玉門關(guān),

羌笛長河落日圓。

夢里不知生似夢,

放馬天山踏夢來。

邊疆行

蔡某

日夜兼程赴邊疆,

天山近在咫尺旁;

今日啟程逐夢境,

且聽年輪訴滄桑。

穿天山有感

宋某

戈壁狂風(fēng)飛沙,

枯木黃土漪霞,

樓蘭精絕尼雅。

千古謎團,

地環(huán)人來作答。

【第二站 艾丁湖】

艾丁湖位于我國新疆自治區(qū)吐魯番盆地南部,覺洛塔格山北麓,是一個大型鹽湖和咸水沼澤,湖面海拔-154.31米,是中國陸地最低點。

艾丁湖古代被稱為“覺洛浣”,維吾爾語叫它艾丁庫勒,意思為月光湖,由于其邊緣都是一層白色的鹽堿,晶瑩潔白,看起來如同月光普照。

地環(huán)所科考分隊在艾丁湖沉積中心和周邊露頭剖面進行科學(xué)考察,尋找揭示該區(qū)氣候環(huán)境變化和西風(fēng)變遷的絕佳素材。

【第二站 羅布泊】

羅布泊(Lop Nor),中國新疆維吾爾自治區(qū)東南部湖泊,又名羅布淖(nào),《山海經(jīng)》稱之為"幼澤"。羅布淖爾系蒙古語音譯名,意為多水匯集之湖。

羅布夕陽(攝影:張行勇)

羅布泊地區(qū)屬暖溫帶大陸性極端干旱荒漠氣候,海拔約780米,塔里木河、孔雀河等匯集于此。上世紀中期由于氣候變化及人類活動影響,導(dǎo)致上游來水減少,直至干涸。

地表鹽殼(攝影:雷婧)

中科院地球環(huán)境所科考隊進入羅布泊地區(qū),進行了一系列地質(zhì)、地貌考察,采集了表土、水樣、巖心等樣品。

固定地錨(攝影:藍江湖)

一組科考隊員在鹽田附近開始鉆探取心和露頭剖面樣品采集。由于羅布泊地區(qū)特殊的地理位置與氣候因素,羅布泊地區(qū)表面鹽殼厚達30cm以上,且堅硬無比。考察隊隊員們利用鋼釬等工具,耗時經(jīng)過一天奮戰(zhàn)至凌晨1點,累計采集巖心8.5米。

鉆探取心(攝影:艾莉)

巖心樣品(攝影:強小科)

隊員們還在鉆孔附近挖出一個1.2米的新鮮剖面,5cm間距采集了粉末樣品,作為平行剖面可與巖心直接對比。

剖面測量(攝影:艾莉)

隊員們在羅布泊鉀鹽公司工程師的帶領(lǐng)下,參觀了最近鉆探獲取的180米巖心和10年前采集的780米巖心,考察了幾個廢棄的地窩子(距鉆點50公里)和新開挖的大坑,初步了解該區(qū)地層發(fā)育情況。

堅硬巖層(攝影:艾莉)

在緊張忙碌的考察和采樣工作間隙,科考隊在廣袤無垠的新疆羅布泊,伴著夕陽,召開了“不忘初心 ,牢記使命”主題教育活動。

話談初心(攝影:張行勇)

【第四站: 塔克拉瑪干南緣】

離開羅布泊,科考隊員沿若羌-于田-喀什一線,對塔克拉瑪干沙漠和西昆侖北坡黃土沉積進行了考察。

沙漠行進(藍江湖/圖)

塔克拉瑪干沙漠(Taklimakan)位于塔里木盆地中心,東西長約1000公里、南北寬約400公里,面積達33萬平方公里,是世界第二大流動沙漠。

沙漠遠景 (宋友桂/圖)

沙漠中沙丘類型復(fù)雜多樣,包括復(fù)合型沙山和沙壟,高度幾十至幾百米不等,宛若憩息在盆地中的條條巨龍,塔型沙丘群呈各種蜂窩狀、羽毛狀、魚鱗狀沙丘,變幻莫測。

沙丘上的波紋(宋友桂/圖)

塔里木盆地西部地區(qū)受高空西風(fēng)氣流影響,東部盛行偏東北風(fēng),兩種氣流在沙漠南緣中部克里雅河附近相會,造成西昆侖北坡于田-和田一帶特有的風(fēng)成地貌特征,高大的黃土丘陵非常發(fā)育。

西昆侖北坡黃土沉積(孫有斌/圖)

西昆侖的黃土最高分布于海拔3800米,最厚達670米,是解譯塔克拉瑪干沙漠演化的良好載體。科考隊員對阿羌附近出露黃土剖面進行了考察,討論了黃土堆積過程、形成年代及其古環(huán)境意義。

阿羌黃土剖面(宋友桂/圖)

【第五站:喀拉庫里湖】

再鉆喀湖

躬身喀湖邊,笑看慕峰巔。

西風(fēng)如何變,且看這一鉆。

爬山涉水,一路向西,終于抵達本次科考第五站--帕米爾高原東部的喀拉庫里湖(38°;26′N, 75°;03′E),該湖位于喀什西南方向191公里處,為慕士塔格峰和公格爾山等群山環(huán)繞,是末次冰期形成的冰蝕-冰磧湖;湖面海拔約3645米,最大水深可達20米,湖泊面積為10平方公里;高寒干旱的氣候類型下,年均溫低至3-4℃,年均降水量約75毫米。

慕士塔格峰下的喀拉庫里湖 攝影:雷婧

喀拉庫里湖地區(qū)主要受西風(fēng)環(huán)流所控制,由慕士塔格冰雪融水補給,沉積物沉積速率較快,是重建過去西風(fēng)變化的良好載體。鑒于此,青藏科考中科院地環(huán)所分隊對喀拉庫里湖開展了科學(xué)考察,主要包括湖泊沉積物、湖水、水生動植物、流域土壤和植被等方面,以期獲得最近百年-數(shù)百年西風(fēng)環(huán)流變化歷史,嘗試探尋北大西洋濤動在帕米爾地區(qū)的地質(zhì)印記,最終試圖解析帕米爾地區(qū)的水汽來源。

喀湖邊的隊員 攝影:張行勇

(1)巖心鉆探

利用重力采樣器在大喀湖選擇兩個不同水深湖區(qū)開展巖心鉆探,共采集平行表層巖心7根;在小喀湖中心位置采集平行巖心3根;共計獲得約16米表層沉積物樣品。部分鉆孔巖心按照0.5cm間隔,現(xiàn)場分樣。

運回湖心樣品 攝影:張行勇

(2)其他樣品采集

為了解決碳庫效應(yīng)對沉積物放射性14C定年的影響,科考隊在喀拉庫里湖多個位置不同水深采集了湖水、現(xiàn)生螺殼、沉水植物以及流域土壤和植物樣品。

采集深層湖水樣品 攝影:艾莉

特別感謝:

感謝中國科學(xué)院青藏高原研究所西風(fēng)環(huán)流綜合觀測站及謝營副站長和藏族兄弟四郎對本站科考的幫助!

【科考小知識 塔里木湖的前世今生】

塔里木盆地地處于天山和昆侖山、阿爾金山之間,東西長1500千米,南北寬約600千米,面積達53萬平方千米,是中國面積最大的內(nèi)陸盆地。盆地地勢西高東低,中部是著名的塔克拉瑪干沙漠,東部有亞洲“干極”羅布泊,盆地邊緣為山麓、戈壁和綠洲(沖積平原)。氣候干旱少雨,生態(tài)環(huán)境脆弱。塔里木盆地也是我國的聚寶盆,含有豐富的石油、天然氣、玉石、鉀鹽等礦產(chǎn)資源。

塔克拉瑪干沙漠

羅布泊雅丹地貌

在恐龍繁盛的時代(侏羅紀至白堊紀)塔里木盆地所在的地區(qū)是汪洋大海,地質(zhì)學(xué)家稱之為副特提斯海(特提斯海的一個演化階段),那么這海是如何變成盆地和沙漠的呢?極端干旱環(huán)境是如何形成的呢?

塔里木盆地滄桑巨變

地質(zhì)學(xué)家通過研究現(xiàn)今盆地周邊山體的隆升年代以及塔里木盆地的內(nèi)部沉積地層,認為新生代(最近6500萬年)以來地殼運動造成天山和青藏高原的逐步隆升,形成一個海盆:塔里木海,4000多萬年以來隨著印度板塊向北俯沖,青藏高原向北擴展隆升和天山山脈崛起,海水逐漸退出,在帕米爾和西天山阿賴谷地形成狹長的水道,盡管具體海水完全退出的時間還有爭論,但海水從東向西的撤退過程已達成共識,此時盆地東高西低,中新世(2300萬年)以來塔里木盆地周邊山脈的強烈隆升造成盆地內(nèi)部差異性沉降,上新世早期(500萬年前后)在盆里東部存在眾多湖泊群,直到第四紀早期(約260-180萬年)羅布泊洼地形成,塔里木盆地現(xiàn)今東低西高的地貌格局形成。

庫車新生代紅層

塔里木盆地為什么這么干?

隨著副特提斯海的向西退出,西風(fēng)環(huán)流攜帶的水汽減少,帕米爾高原-天山之間的水汽通道逐漸關(guān)閉,晚新生代青藏高原的強烈隆升的雨影效應(yīng)(雨影效應(yīng)是山脈高峻能阻隔季風(fēng),形成雨影效應(yīng)。在迎風(fēng)坡一面降水增多,背風(fēng)坡降水幾乎沒有)進一步加劇了干旱化,因此塔里木盆地一直向干旱化方向發(fā)展。現(xiàn)在盆地地處歐亞大陸腹地,遠離海洋,盆地周邊高山聳立,層巒疊障,海拔4000~6000米,來自太平洋的東亞季風(fēng)及印度洋的南亞季風(fēng)所攜帶的潮濕氣流很難抵達塔里木盆地上空,而西風(fēng)環(huán)流攜帶的水汽在到達帕米爾高原和天山西坡一帶時,大多凝結(jié)下降,只有當有較強西風(fēng)氣流時,少量水汽才可以進入塔里木盆地,形成降水,愈往東氣流越變干燥,造成盆地降水西部多于東部。盆地東南部在冬季還受到寒冷干燥的西伯利亞反氣旋的影響,降溫水量稀少,蒸發(fā)量巨大,形成極端干旱環(huán)境。大部分地區(qū)年降雨量都在50毫米以下,東部地區(qū)只有10毫米左右,晝夜溫差和季節(jié)變化很大,春夏和秋冬之交時,早上寒冷要穿棉衣,中午氣溫高穿單衣都還嫌熱,此就是“早穿皮襖午穿紗,懷抱火爐吃西瓜”諺語的由來。

塔克拉瑪干沙漠是如何形成的?

沙漠的形成至少需要兩個條件:干旱少雨氣候條件和充足的沙源。塔里木盆地內(nèi)部丘陵和周邊山地巖體經(jīng)過漫長的風(fēng)化剝蝕和夷平作用,經(jīng)流水尤其是洪水、暴雨搬運到山麓和盆地邊緣形成三角洲和洪沖積平原,這些沉積物經(jīng)過風(fēng)力吹揚分選,成為塔克拉瑪干沙漠的主要來源,在長期干旱少雨的氣候條件下,形成了巨大的塔克拉瑪干沙漠。那么如何確定沙漠的形成年代呢?直接的證據(jù)就是找到沉積最厚的地方,利用鉆探獲取巖心,通過測定沉積物中出現(xiàn)最早大規(guī)模風(fēng)成沙的年代。另一方面可以通過間接證據(jù)如周邊山地的風(fēng)成沉積黃土反推沙漠的形成年代。但目前關(guān)于沙漠形成的年代仍有幾種觀點,從2000多萬年到幾十萬年,沙漠的形成之謎還有待于科學(xué)家們更深入的研究。我們這次考察就是為了選擇合適的地點進行環(huán)境鉆探,以揭示沙漠的演化過程和氣候環(huán)境變化歷史的聯(lián)系。

羅布泊又是怎么回事?

第四紀(260萬年以來)的新構(gòu)造運動導(dǎo)致羅布泊地區(qū)成為塔里木盆地的低洼地區(qū),造成一江春水向東流,成為塔里木河、孔雀河、車爾車臣河、若羌河、疏勒河等眾多河流的匯水區(qū),遠古時期人類為生存生活方便,加之生產(chǎn)水平有限,只有遂水而居,這些河流和附近的綠洲成為人類活動的主要場地,僅在西漢朝曾經(jīng)有二十多個小國在盆里邊緣繁衍生息,羅布泊是一片水草豐美的大湖,滋養(yǎng)了樓蘭古國,也成為著名的“絲綢之路”咽喉。但后來一方面區(qū)域氣侯變干,河流徑流減少,叧一方面由于人類活動尤其在這些河流的中上游地區(qū)過渡灌溉、修建水壩,使得下游斷流,羅布泊就此干涸。

在漫長的地質(zhì)過程中河流中上游含鉀巖石破碎分解,鉀鹽溶于水中隨徑流匯集到羅布泊;鉀鹽隨地表水下滲,使地下水中鉀鹽不斷積累,含量升高,形成鉀鹽礦床。

羅布泊的“鹽華”

羅布泊的“鐘乳鹽”

這次科學(xué)考察重點考察了塔里木盆地東部羅布泊、南緣帕米爾-西昆侖山北坡、北緣庫車天山段的新生代沉積,初步確定了在塔里木盆地東部和西部開展深鉆和西昆侖山剖面樣品的采樣方案,獲得了數(shù)根短河湖沉積巖心,為進一步研究塔里木盆地沙漠、湖泊演化和氣候變化奠定了基礎(chǔ),這對認識不同時間尺度西風(fēng)-季風(fēng)協(xié)同作用下氣候變化的過程與規(guī)律及其發(fā)生機制具有重要意義。

宋友桂/圖文