金沙江災害鏈綜合考察:多學科的融合,新思想的碰撞

2019年8月11日由中國科學院、水利部成都山地災害與環境研究所崔鵬院士、成都理工大學李渝生教授帶領的第二次青藏高原綜合科學考察任務九科考分隊開始了為期十天的橫斷山區金沙江災害鏈綜合科學考察(圖1)。考察隊由多學科背景成員組成,除兩位老師外,隊伍分為五個小組:地質組、遙感組、巖土組、水文組和地貌組。

圖1考察線路圖

第一天,科考分隊上午八時許從成都出發,一路往西,經雅安、康定、新都橋、八美鎮最終到達道孚縣。行進線路跨越岷江、大渡河等大河,穿越二郎山、折多山等高山,地形起伏較大,地質條件十分復雜。大山巍峨,大江洶涌,初次登上這片土地的青年隊員不禁感慨祖國壯美的河山。但這顯然滿足不了已在川藏線上行走數十載的崔、李二位老師,這一天考察隊可是有更為獨特的考察對象——八美石林(圖2)。說起八美石林可能大多數人都很陌生,由于石林是黑色的,它還有另一個更形象的名字叫墨石公園。此時喜歡觀察,善于思考的隊員就要問了,為什么石林是黑色的?它是怎么形成的?且聽李渝生教授娓娓道來(圖3),八美石林位于著名的鮮水河斷裂核心地帶,這是青藏高原東緣一條重要的左旋走滑斷裂帶,其現今活動十分強烈,地震沿帶遷移活動并在某些地段重復發生,中強震的活動水平很高,這在世界上都是罕見的。石林旁側巖石為黑色的炭質片巖、板巖,且在斷裂構造活動過程中不斷地擠壓碾碎并膠結,形成一根根高聳的黑色石柱,即八美構造石林。原本只為趕路的一天,因為見到奇異的構造石林而顯得并不那么單調。

圖2八美構造石林景觀

圖3李渝生教授向考察隊員講解八美石林

8月12日依舊是從早到晚馬不停蹄的趕路,道孚縣到江達縣僅有四百余公里,卻是滿滿一天的路程。早上從道孚縣城出發,順著鮮水河往上游去,考察隊線路始終沿著鮮水河斷裂前進。一路上李渝生教授詳細為大家介紹了鮮水河斷裂發育特征及其活動性,其中線路所經的道孚-爐霍便是斷裂帶上活動性最強的一段,考察隊也在途中見到了許多大型滑坡和泥石流等地質災害。行至蝦拉沱盆地,考察隊近距離了解了地震局設在此處的監測臺站(圖4)。在爐霍縣旦都鄉附近,我們考察了1973年爐霍7.9級地震地裂縫遺跡,并根據地裂縫發育判斷了地震斷裂活動性質及同震位錯等(圖5)。基本完成了這一天的考察內容,繼續前行便是美景欣賞時間,卡薩湖、新路海、雀兒山冰川接踵而至讓大家暫時忘卻旅途的疲憊(圖6、7、8)。到江達縣城已接近晚上八點,簡單的吃過晚飯之后大家便聚在一起討論明天的計劃,我們想要去到白格滑坡后緣,但從縣城開車單程需要四個小時,且路況較差。于是經過討論,大家決定請當地熟悉情況的工作人員為向導帶領我們進入后緣,出發時間定于次日早上7:30。

圖4蝦拉沱盆地地震局監測臺站

圖5爐霍地震地裂縫考察

圖6卡薩湖

圖7新路海

圖8雀兒山冰川

2018年10月11日凌晨4時許,西藏昌都市江達縣與四川省甘孜州白玉縣相鄰的波羅鄉白格村發生特大型巖質滑坡,其后又發生二次滑動,兩次總方量超過三千萬方。滑坡體迅速阻斷金沙江,形成堰塞湖,回水造成上游多條道路被淹,交通中斷,其后堰塞壩又發生潰決,對甘孜州白玉、巴塘、得榮等以及云南部分地區沿江居民生命財產安全以及多級水電站造成極大威脅。我們此次考察的重點工作之一便是白格滑坡。2019年8月13日早上7:30從江達縣城出發時天還不是太亮,在江達縣自然資源局工作人員的引導下,我們向著白格滑坡后緣進發。白格堰塞湖使得原來沿江的道路完全損毀,可供考察隊行駛的只剩下一條又窄又險的山路(圖9),冒雨行車四個半小時讓許多隊員不太適應,不過總算平安到達。到達后緣,天已經放晴,更加幸運的是我們遇到了駐守在白格滑坡的中國地質調查局成都地質調查中心曹同學二人。曹同學已經在白格后緣待上幾個月了,十分熟悉白格的情況,他耐心地跟考察隊講解了他們現在滑坡后緣做的一些鉆探工作和監測工作,并帶領我們到達白格滑坡K3監測區(圖10)。由于來回路程較長,實際上留給我們的工作時間極其有限,怎么節省時間提高效率是我們必須面對的問題。因此,考察隊兵分兩路,一隊由崔鵬院士、李渝生教授等8人組成,繼續在K3區觀察滑坡變形與結構特征(圖11);一隊則由王昊、劉定竺、李堯三人組成,在滑坡后緣進行無人機拍攝。出發之前根據區域地質資料,我們便知道白格滑坡地處金沙江縫合帶西邊界附近,尋找縫合帶的證據便是我們今天工作的一個重點。因此,簡單的午飯之后,所有人都來到滑坡后緣施工隊工作區域,在這里我們有了重大發現。在滑坡后緣旁側,我們發現了蛇綠巖出露(圖12),這便證實了我們此前的關于滑坡與縫合帶關系的猜測。而施工隊剛開挖出來的一個剖面更是讓大家驚喜,新鮮的斷層碳化帶讓我們對坡體穩定性的構造影響有了更加深刻的認識(圖13)。為了更清晰的了解滑坡的物質組成和坡體結構,王昊和劉定竺決定留下來第二天下到坡腳處進行考察,其他人便不得不趕緊往回返,回到江達縣城已是接近晚上九點。這一天匆匆趕路,雖工作時間不長,但收獲滿滿。

圖9到白格滑坡后緣道路

圖10白格滑坡K3區監測儀器及鉆探巖心

圖11在K3區觀察滑坡變形與結構特征

圖12金沙江縫合帶內部蛇綠巖

圖13滑坡后緣斷層碳化帶

前一天長途的奔波使得身體還有些許疲憊,而豐碩的成果也需要花點時間來消化,因此考察第四天的安排相對輕松一些。今天的任務就是從江達轉場至白玉,并順路考察金沙江縫合帶,趁此機會兩位帶隊老師開啟了授課模式,耐心地給年輕隊員講述各種野外知識(圖14、15)。從江達出發,在矮拉山隧道口附近我們首先見到了金沙江縫合帶西邊界斷裂露頭(圖16),斷裂兩側巖石出露均為片巖,但有明顯區別,其西側為昌都-思茅地塊陸相地層,東側為縫合帶內部海相地層。沿著國道317一路向東,我們穿越金沙江縫合帶,對縫合帶物質組成有了大致了解。自西往東我們見到了洋殼內部殘存的玄武巖、火山集塊巖(圖17),擠壓變形十分強烈的結晶灰巖、大理巖(圖18),以及玄武巖深變質形成的綠片巖(圖19)等。過了金沙江大橋,順江而下往白玉方向,我們找到了金沙江縫合帶東邊界斷裂露頭(圖20),泥質斷面上清晰可見垂向擦痕,且有碳化現象,斷層上盤有一烘烤帶。繼續往前,金沙江便不再順著縫合帶延伸,隨之而來竟是一個個大大小小的泥石流堆積扇,目不暇接(圖21)。

圖14李渝生教授野外測量擦痕

圖15崔鵬院士現場根據堆積體特征分析泥石流

圖16金沙江縫合帶西邊界露頭

圖17縫合帶內部火山集塊巖

圖18縫合帶內部變形強烈的大理巖

圖19縫合帶內部綠片巖

圖20金沙江縫合帶東邊界露頭

圖21金沙江沿岸泥石流堆積

8月15日,考察隊驅車前往白格滑坡堆積體,由于考察任務較重,隊伍再次進行分組活動:王昊與劉定竺對堰塞壩結構及物質組成進行調查,著重考察白格壩后沉積的沉積特征和潰口特性(圖22)。李渝生教授則帶領幾位同學從壩體上觀察整個白格滑坡的坡體與堆積結構和物質組成,可見滑坡體與堆積體具有明顯分層性(圖23)。崔鵬院士與伍純昊去到壩體下游觀察潰決洪水產生的地質地貌效應,壩體潰決過程中,溢口位置洪水侵蝕壩體,大量的松散物質脫離壩體區后在下游數公里的距離內沉積,該區域發育典型的潰壩沉積(圖24)。李堯則在壩體頂部進行整個滑坡體3D掃描和壩體無人機拍攝(圖25)。荒山野嶺,自然是沒有吃午飯的條件,工作緊張,也沒有吃飯的時間,還好我們帶著自熱米飯和自熱火鍋,即便是最簡單的午餐配著費盡心思的白格滑坡大家吃起來也津津有味(圖26)。至此,對于白格滑坡的野外考察也就告一段落。

圖22白格堰塞壩物質特征

圖23處理后的堆積體邊坡

圖24下游潰決洪水痕跡

圖25滑坡體3D掃描

圖26對著滑坡的簡單午餐

針對白格滑坡的考察暫時結束,但白格滑坡-堰塞湖-潰決洪水這一災害鏈需要考察的內容遠不止于此。尤其是白格堰塞湖潰決產生的潰決洪水,金沙江下游很長一段距離都受其影響。16日,我們便準備從白玉轉戰巴塘,這其間并沒有路讓我們順金沙江而下,但蓋玉鄉附近的葉巴灘水電站卻不失為考察潰決洪水影響的一個好地方。為方便考察,我們提前聯系了水電站工作人員,在他們的引導下我們進入到了葉巴灘水電站壩區。華電金沙江上游水電開發有限公司工作人員詳細為我們介紹了葉巴灘水電站的場地條件、壩體設計以及白格潰決洪水對水電站造成的影響等情況(圖27、28)。這讓我們對水電站的選址、設計、施工等有了更加直觀的了解,也更清晰的認識到白格潰決洪水對金沙江下游生產生活的影響。離開葉巴灘水電站已是下午,繼續往前便遠離金沙江,再想沿江考察地質災害十分困難,好在前方還有一個巴塘斷裂典型露頭等著大家。這個點是此前在金沙江縫合帶考察時無意中發現的,斷層錯動地層證據充分,且斷距等參數容易獲取,作為活斷層現場教學模板再好不過(圖29)。

圖27工作人員講解葉巴灘水電站情況

圖28水電站壩址處白格潰決洪水痕跡

圖29李渝生教授現場分析巴塘斷裂露頭

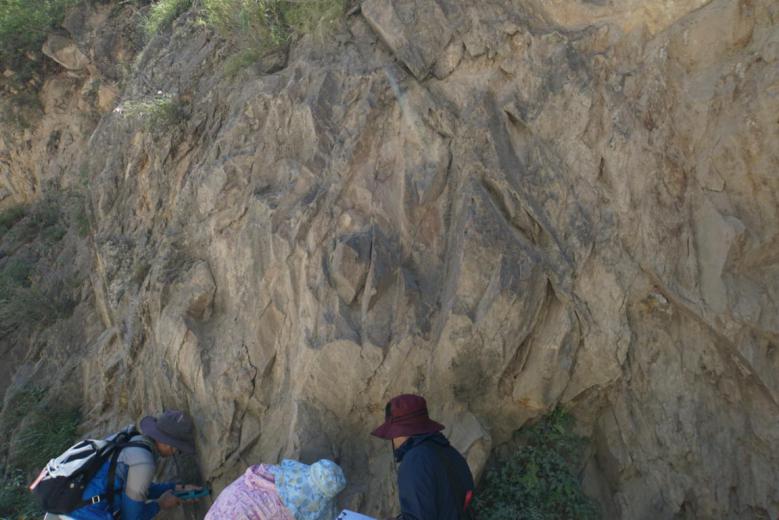

巴塘附近金沙江古災害十分發育,且規模較大,僅從竹巴龍往下游幾十公里范圍內就分布了雪隆囊、蘇洼龍、王大龍、索多西等大型古滑坡堰塞湖。到達巴塘后,考察隊再次分為兩組,一組沿竹巴龍往金沙江下游考察古滑坡堰塞湖,另一組則著重考察這一區域的地質構造背景。17日滑坡組主要在蘇洼龍電站附近調查兩個不同模式的典型滑坡,索多西滑坡(圖30)和雪隆囊滑坡(圖31),了解了滑坡的物質組成和結構特征。基本可以確定這兩個滑坡的成因與動力作用無關,主要由于河流側蝕坡腳改變了坡體穩定狀態導致滑動。考察時發現,區域內存在大規模湖相沉積,而這是索多西和雪隆囊滑坡所不能形成的,因此考察隊推測下游還有更大型的滑坡發生了堵江事件。18日一早,考察隊向金沙江下游繼續進發,果然在王大龍村附近發現巨型滑坡,明顯可見該滑坡堵江痕跡,在下游潰決洪水沉積也較為典型,滑坡規模之大、堆積之高,實屬罕見(圖32、33)。構造組則重點考察區域內金沙江縫合帶與巴塘斷裂發育特征及其對周圍巖體的影響。考察組首先選擇過金沙江大橋進入海通溝尋找金沙江縫合帶邊界斷裂露頭以及進行區域巖體結構測量和強度測試(圖34),然而事實是海通溝災害較多,道路損毀嚴重,工作條件較差。不得已,考察組只能將重心放在巴塘斷裂上,該斷裂基本控制了竹巴龍到巴塘縣城河谷地貌與地質災害的發育分布,沿公路可見斷層露頭(圖35)。此次考察不同專業背景的各個小組相互合作、相輔相成,對金沙江災害鏈研究工作大有裨益。

圖30索多西滑坡(房屋建在堆積體上)

圖31雪隆囊滑坡

圖32王大龍滑坡堆積到河流對岸

圖33古堰塞湖潰決洪水沉積

圖34金沙江縫合帶區域巖體測試

圖35巴塘斷裂露頭有碳化現象

接下來的兩天便是返程,從巴塘出發一直到康定都在下雨,原計劃在途中可以欣賞海子山和理塘草原等也因此泡湯。不過天公還算作美,在我們結束考察工作之后才開始下雨,一點沒耽誤考察任務,此次金沙江災害鏈考察工作也算圓滿結束。事實上,金沙江河谷地質災害十分發育,除與河流侵蝕改變坡體結構有關外,也受復雜的區域地質構造影響。對于金沙江災害鏈的初步考察工作暫時結束,但想要深入認識和研究該區域的地質災害還任重道遠,目前只能告一段落,未來可能還需進一步工作。

圖36科考隊員集體合影

科考感悟:

1.此次金沙江災害鏈考察匯聚多個學科背景人員進行綜合考察,有地質組、巖土組、遙感組、水文組和地貌組之分。雖然大家專業不同,但都可以從自己的角度對我們的考察對象進行觀察分析,得到不同的認識。例如,對于白格滑坡堆積體黑色碳質物質,單純研究滑坡的學者可能會認為這是滑坡過程中產生的,而研究構造地質的便會考慮這是否是原本構造作用形成的,我們在滑坡后緣的確找到了一些證據。此外,在考察雪隆囊滑坡和索多西滑坡時,在上游發現了大量湖相沉積,地質和巖土組會認為這便是這兩個滑坡堵江的證據,而水文和地貌組則認為這兩個滑坡的規模還不足以形成這么多湖相,下游可能還有更大的滑坡,事實上我們后來確實也在下游不遠處找到了更大規模的王大龍滑坡。面對同一個現象,不同學科背景的成員可能有不同解讀,并不存在誰是絕對的正確或錯誤,綜合不同的看法可能會得到更貼近實際的結論。

2.考察隊伍除了專業背景有所差異,年齡結構也較為特別。崔鵬院士和李渝生教授都已年過六旬,從事野外考察工作經歷也有近四十載,經驗十分豐富。其余隊員則比較年輕,野外經歷較為欠缺,面對很多復雜現象束手無策。因此,這次考察以老帶新,大家針對現象在野外交流學習,不但能讓年輕人學到許多知識和經驗,也能碰撞出新的思想火花。并不是說經驗豐富就一定對所有現象都會有更好的認識,有時天馬行空的想象也會有不錯的效果,甚至對某些現象有更新更客觀的看法。