可可西里湖泊面積、水量和水質野外調查工作完成

青藏高原被稱為亞洲水塔,是“我國重要的生態安全屏障、戰略資源儲備基地,是中華民族特色文化的重要保護地”(習近平語)。冰川、湖泊和河流是亞洲水塔的重要組成部分。青藏高原下墊面中,超過1.4%面積是湖泊,數量超過3萬個,面積超過4萬平方公里,面積占全國湖泊總面積的一半以上。其中面積大于50平方公里的湖泊有155個,面積占高原湖泊面積的3/4。

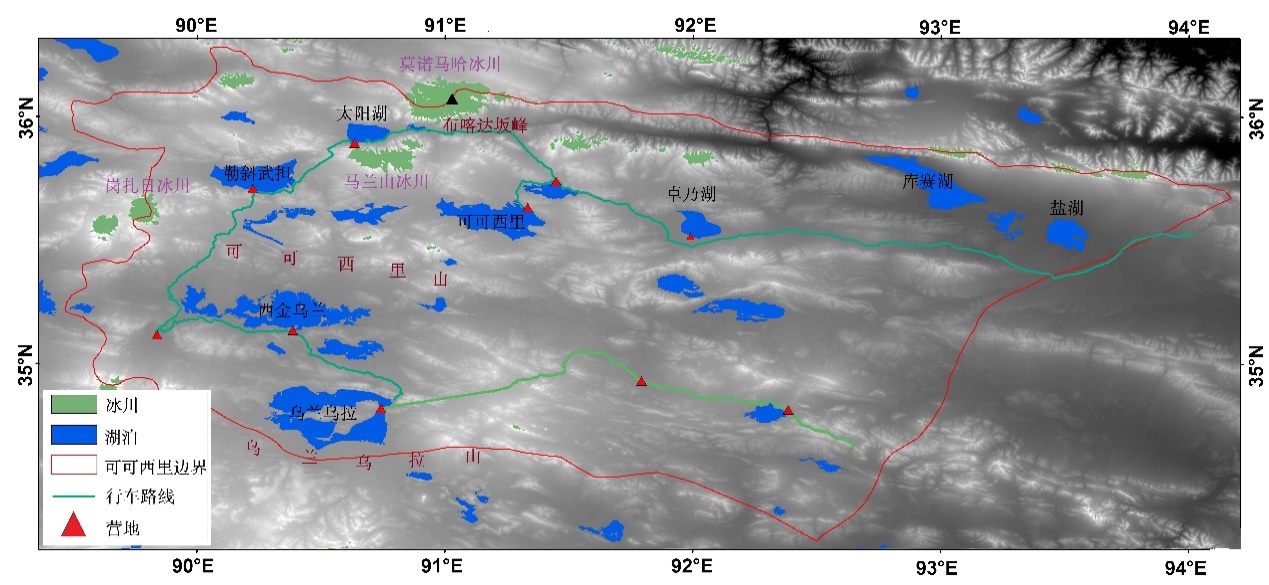

可可西里是青藏高原這片凈土中最為神秘和最難以到達的區域。地理上的可可西里是以可可西里山為主體的鄰近山原湖盆地區,位于喀喇昆侖山以東,青藏公路以西,唐古拉山以北,昆侖山以南,面積約23.5萬平方公里。可可西里橫跨我國的青海省和西藏自治區,包括格爾木、治多、班戈、尼瑪和改則等市(縣)部分區域。然而事實上一般人們認為的可可西里地區要比地理上的可可西里小得多,大體上是地理上可可西里青海省的部分,即可可西里自然保護區的范圍(圖1),面積約4.5萬平方公里,這也是本文所要講述的可可西里。

可可西里地勢高亢,平均海拔4860米。受地質構造控制,區內山地、寬谷和盆地呈北西西-南東東方向帶狀相間排列。自北向南,分別是昆侖山東段博卡雷克塔格山,包括把布喀達坂峰、馬蘭山、大雪峰組成的大、中起伏的高山和極高山;勒斜武擔湖-可可西里湖-卓乃湖、庫賽湖高海拔湖盆帶;可可西里山中小起伏的高山帶;西金烏蘭湖--楚瑪爾河高海拔寬谷湖盆帶;冬布勒山-烏蘭烏拉山中小起伏的高山帶。

水文上,青海可可西里國家級自然保護區是羌塘高原內流湖區和長江北源水系交匯地區。可分為三個水系:東部為楚瑪爾河水系組成的長江北源外流水系,以雨水、地下水補給,水量較小,以季節性河流為主:西部和北部是以湖泊為中心的東羌塘內流水系,處于羌塘高原內流湖區的東北部;北部中段為柴達木盆地內流水系,以紅水河為主,穿越昆侖山流入柴達木盆地。超過10平方公里的湖泊有21個,面積超過3300平方公里。超過200平方公里的湖泊有6個,其中兩個湖泊面積超過500平方公里。

深入了解青藏高原,才能更好地保護好這世界上最后一方凈土。自20世紀70年代開始,國家對青藏高原實施了大規模綜合科學考察,簡稱“第一次青藏科考”。可能是由于自然條件過于惡劣,“第一次青藏科考”對可可西里的考察直到1989-1990年才開始。在1989年預考察的基礎上,1990年5月21日-8月23日,由34個單位共68人組成的科考隊,19臺車對可可西里開展了涵蓋20多個專業的綜合科學考察。“第一次青藏科考”揭開了可可西里的神秘面紗。就湖泊考察來說,可可西里的成果集中表現在《中國湖泊志》中。這些成果是后來科研工作者了解青藏高原湖泊狀況的重要基礎。

自第一次青藏科考開展以來的近50年(可可西里30年),青藏高原自然與社會環境發生了劇烈變化,氣候變暖幅度是同期全球平均值的2倍,是全球變暖背景下環境變化不確定性最大的地區;青藏高原生態環境和水循環格局的重大變化,如冰川退縮、凍土退化、冰湖潰決、冰崩、草地退化、泥石流頻發等對人類生存環境和經濟社會發展造成了重大影響。青藏高原作為“一帶一路”環境變化的核心驅動區,將對“一帶一路”沿線20多個國家和30多億人口的生存與發展帶來巨大挑戰。就湖泊來說,受科考條件所限,“第一次青藏科考”關于湖泊水深和水質的資料僅限于近岸湖區,其代表性不足。完整的水下地形測量基本沒有,留下了大量的空白區域,大大限制了對青藏高原湖泊水文狀況的研究。近些年來,隨著國家不同層面對高原湖泊沉積與環境變化研究的支持,零星的湖泊水文狀況調查也得以開展,然而數量比較有限且精度也有待提高。因此國家啟動了第二次青藏高原綜合科學考察研究(以下簡稱“第二次青藏科考”)。2017年8月19日,習近平總書記就第二次青藏科考專門發賀信,明確指出“聚焦水、生態、人類活動,著力解決青藏高原資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方面的問題,為守護好世界上最后一方凈土、建設美麗的青藏高原作出新貢獻,讓青藏高原各族群眾生活更加幸福安康”。為加強對第二次青藏科考的指導,保證科考的順利進行,2019年3月12日,國務院正式發文成立第二次青藏科考領導小組,并在西藏和青海省分別設立領導小組和辦公室。第二次青藏科考開展亞洲水塔動態變化與影響等10大科學考察研究任務,組建若干個專題科考分隊。

基于以上背景,為調查青海可可西里地區湖泊水量及其動態變化,闡明湖泊對氣候變化的響應,在青海省第二次青藏高原綜合科學考察領導小組的協調和支持下,由中科院青藏高原所組隊,鄭州大學、安徽師范大學、北京大學、南京大學和三江源國家公園管理局可可西里管理處5家單位參與,成立了共約30人的第二次青藏科考亞洲水塔動態變化分隊。青藏高原所副所長朱立平研究員為隊長,鞠建廷助理研究員為執行隊長。考察隊于2019年10月8日-11月20日對可可西里特拉什湖、烏蘭烏拉湖、西金烏蘭湖、勒斜武擔湖、太陽湖、可可西里湖、卓乃湖、鹽湖8個湖泊進行水量、水質或沉積物以及流域河流水質和流量、土壤和地形綜合科學考察。

考察隊于2019年10月15日在沱沱河二道溝附近進入無人區,11月17在鹽湖附近出無人區。34天時間里,考察隊共扎營11次,考察里程近1400公里(路線圖見圖1),考察湖泊面積近2200平方公里。考察隊克服了重重困難。根據隊員陳浩博士的統計,考察期間翻越大小山近百座,強渡河流近20條,陷車上百次(其中嚴重陷車近10次,被迫卸車解困3次),爆胎6次。嚴重損傷車輛1部,顯著損傷車輛4部。

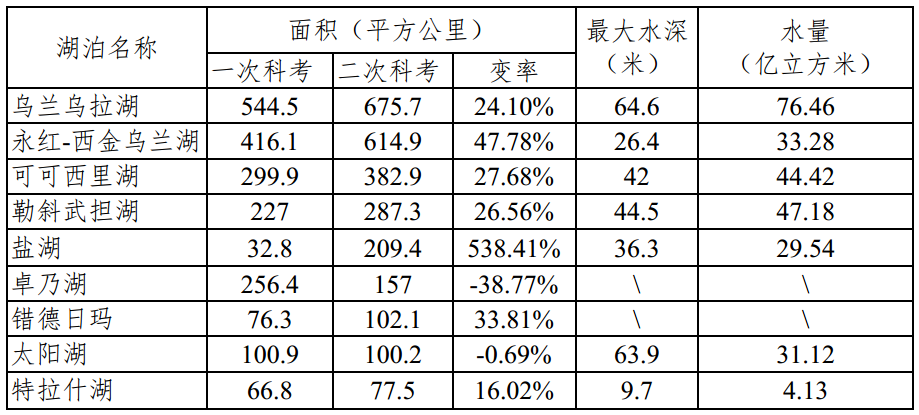

初步考察結果顯示,與第一科考相比,隨著降水的增多,除卓乃湖外,所考察湖泊均有不同程度的擴張;相應地,不少湖泊鹽度也隨之下降(表1)。以永紅-西金烏蘭湖為最甚:第一次科考時,永紅湖和西金烏蘭湖面積共416.1平方公里,礦化度達256.7g/L之多;本次科考發現,該湖面積已達553.6平方公里,增大了1/3,鹽度降到了66.2g/L。所考察湖泊中,面積最大的是烏蘭烏蘭湖,鹽度最大的是西金烏蘭湖。湖泊最大深度15-65米不等,最深湖泊為太陽湖,最大深度為65米;西金烏蘭湖最淺,最深不過15米。考察隊還采集了沿途土壤樣品和湖泊沉積物樣品,其中湖泊巖芯可用來恢復過去一萬年左右湖泊的水量變化。

表1 可可西里湖泊水深及其面積變化

考察成果還在繼續整理中。最終會繪制湖泊水下地形圖,在此基礎上計算湖泊水量。考察成果將填補該區域水量測量的空白,為亞洲水塔的動態變化及其對氣候變化的響應機理研究提供數據基礎,為三江源國家公園的建設提供更多的科學建議。

第二次青藏高原綜合科學考察領導小組的成立,為第二次青藏科考提供了極大的便利。從我們提出考察申請到拿到三江源國家公園的考察許可,第二次青藏高原綜合科學考察領導小組辦公室(以下簡稱“省科考辦”)只用了3天的時間,并且協調了地方政府、公安部門和軍區。我們野外進行期間和野外結束后,省科考辦老師們多次噓寒問暖,詢問工作中有沒有困難需要辦公室協調。暖意陣陣襲來,吹走了考察隊34天的饑寒疲憊。再次感謝省科考辦馬本元老師和魏瑜杰老師對本次科考的大力支持。三江源國家公園生態處的王向宇老師和可可西里管理處布周局長也積極配合我們的工作,對我們有求必應,積極幫忙解決工作中出現的問題。在次一并致謝!最后感謝參加此次野外所有隊員的辛苦付出,相信我們的努力會被記入史冊。