研究解密小熊貓物種的演化歷史

小熊貓(Ailurus fulgens)隸屬于食肉目Carnivora鼬超科Musteloidea小熊貓科Ailuridae。目前僅分布在喜馬拉雅-橫斷山脈區域,包括中國、緬甸、不丹、印度及尼泊爾等國家,屬于青藏高原旗艦物種。1902年以來小熊貓被分為兩個亞種:喜馬拉雅亞種(A. f. fulgens)和中華亞種(A. f. styani),并將怒江作為亞種分化的地理邊界;近期也有分類學家根據形態差異和地理分布,將這兩個亞種提升為物種,即喜馬拉雅小熊貓(A. fulgens)和中華小熊貓(A. styani)。然而,長期以來,關于小熊貓亞種或物種的劃分存在爭議,一方面是傳統的形態劃分特征在地理分布上不完全一致,另一方面一直缺乏遺傳學證據的支持。關于小熊貓亞種或物種從古至今的演化歷史尚不清楚。

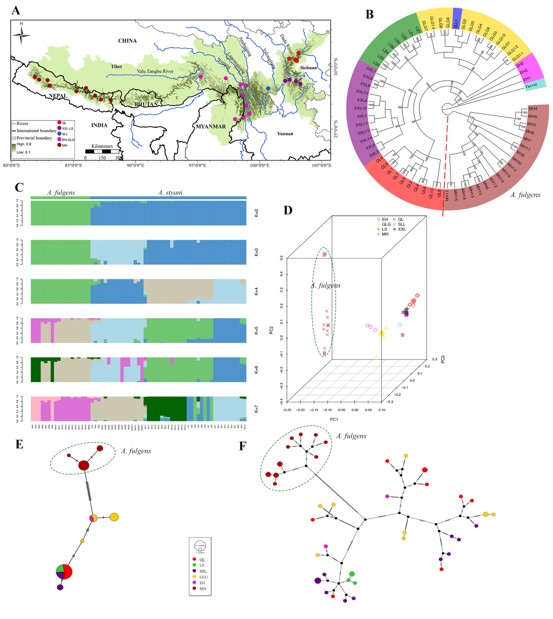

為回答上述問題,第二次青藏高原綜合科學考察研究任務五生物多樣性保護與可持續利用高原動物多樣性保護和可持續利用專題研究團隊利用種群基因組學方法,對來自7個地理種群的65只野生小熊貓進行全基因組重測序分析,組裝了49只小熊貓的線粒體基因組,并對49只雄性小熊貓進行Y染色體SNP變異分型。上述三種標記的分析結果均發現,兩個區域的小熊貓存在顯著的遺傳分歧,且線粒體基因組單倍型和Y染色體SNP單倍型均無共享,這些結果顯著支持將小熊貓劃分為兩個系統發生種(phylogenetic species),即喜馬拉雅小熊貓(A. fulgens)和中華小熊貓(A. styani)。進一步分析發現,雅魯藏布江最可能是兩個物種分化的地理邊界,而不是傳統認為的怒江,這也解釋了之前發現的“傳統的形態劃分特征在地理分布上不完全一致”現象。

基于基因組重測序數據,重構了兩種小熊貓的種群波動和分歧歷史,發現其具有明顯不同的演化歷史,其中中華小熊貓經歷了2次種群瓶頸和1次明顯的種群擴張,而喜馬拉雅小熊貓則經歷了3次種群瓶頸和1次很小的種群擴張。兩個物種是在更新世倒數第二個冰期遭遇嚴重種群瓶頸后,開始發生分化;之后東喜馬拉雅-高黎貢遺傳種群分化出來,最后四川邛崍遺傳種群同小相嶺-涼山遺傳種群發生分化。進一步分析發現,喜馬拉雅小熊貓具有最低的遺傳多樣性,最高的連鎖不平衡及較高的有害遺傳變異負荷,凸顯了急需加強喜馬拉雅小熊貓保護的緊迫性。另外,該研究結果為科學保護兩種野生小熊貓、建立準確的圈養小熊貓譜系及避免種間雜交提供了科學依據。

該研究全面提供了小熊貓兩個物種分化的遺傳學證據,厘清了長期存在的亞種或物種劃分的爭議;并在基因組水平深入揭示了小熊貓屬兩個物種的演化歷史與瀕危過程,為合理保護對策的制定提供了科學依據。相關研究結果于2020年2月27日以“Genomic evidence for two phylogenetic species and long-term population bottlenecks in red pandas”為題在線發表在Science Advances雜志上。 任務五生物多樣性保護與可持續利用高原動物多樣性保護和可持續利用專題胡義波研究員,中國科學院動物所博士生Arjun Thapa為論文的共同第一作者,魏輔文院士為論文的通訊作者。該研究得到了中國科學院、國家自然科學基金委、生態環境部、第二次青藏高原綜合科學考察研究項目等單位的項目資助。

論文鏈接:https://advances.sciencemag.org/content/6/9/eaax5751.full

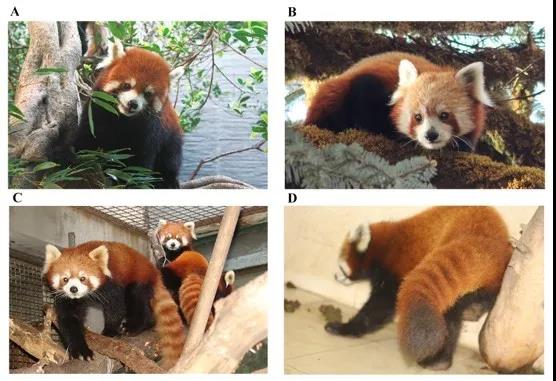

圖1. 兩種小熊貓不同的面部和尾部環紋毛色特征(中華小熊貓,A和C;喜馬拉雅小熊貓,B和D)

圖2. 基于全基因組重測序,Y染色體SNP分型,及線粒體基因組的小熊貓種群遺傳結構(中華小熊貓,A. styani;喜馬拉雅小熊貓,A. fulgens)