黃河母親,您的乳汁還夠嗎?

說(shuō)起黃河,你首先會(huì)想到,

她是我們中華民族的母親河。

黃河是中華民族生存繁衍的地方,

黃河孕育了中國(guó)多元一體的民族文化,

黃河孕育了中華文明。

說(shuō)起黃河,你接著會(huì)想到什么?

是“九曲黃河萬(wàn)里沙、浪淘風(fēng)簸自天涯”的波濤洶涌?

還是巨浪沖天的壺口瀑布?

是“大漠孤煙直、長(zhǎng)河落日?qǐng)A”的塞外風(fēng)光?

亦或是大禹治水、格薩爾王的民間傳說(shuō)?

古代詩(shī)圣們首先想到的是:黃河從哪里來(lái)?

王之渙看見(jiàn),“黃河遠(yuǎn)上白云間”,

那應(yīng)該是在天上。

李白不但認(rèn)為,“黃河之水天上來(lái)”,

而且確認(rèn)“黃河落天走東海”

古人雖然對(duì)黃河的認(rèn)知能力有限,

但從未放棄過(guò)尋找“黃河源”的努力。

關(guān)于黃河源的記載,

最早出現(xiàn)在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的《禹貢》,

認(rèn)為“導(dǎo)河積石,至于龍門(mén)”。

積石即阿尼瑪卿山,藏語(yǔ)意為黃河之祖。

到唐代,出使吐蕃,人們知道紫山,

即今巴顏喀拉山的存在。

之后,元代通過(guò)派員勘察河源,上溯到星宿海一帶。

直到清康熙年間,政府大規(guī)模探源后發(fā)現(xiàn),

“源出三支河”東流入扎陵湖,并撰有《河源記》。

乾隆年間的《水道提綱》中提出:

黃河上源三支河即北源為扎曲,中源為瑪曲(約古宗列曲),南源為卡日曲。

瑪曲是黃河的“本源”。

1985年,

根據(jù)歷史傳統(tǒng)和專(zhuān)家的意見(jiàn),

黃河水利委員會(huì)認(rèn)定瑪曲是黃河的正源。

而今,我們對(duì)黃河已經(jīng)很熟悉了。

黃河橫跨青藏高原、內(nèi)蒙古高原、黃土高原和華北平原。

黃河流域集水面積75萬(wàn)平方公里,干流全長(zhǎng)5464公里,

是中國(guó)第二長(zhǎng)河,哺育著全國(guó)約2億人口。

黃河以唐乃亥、內(nèi)蒙古河口鎮(zhèn)和河南孟津?yàn)榉纸纾?/span>

分為源區(qū)、上游,中游和下游。

黃河源區(qū)示意圖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

黃河源年徑流量為202億立方米,

約占黃河總徑流量的34%,

相比之下,

長(zhǎng)江源源頭年徑流量不到長(zhǎng)江年總徑流量的1%

因此,黃河源是名副其實(shí)的中華水塔。

黃河源徑流量的變化牽動(dòng)著整個(gè)黃河和中華民族的神經(jīng),

真所謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。

那么,在氣候變化和人類(lèi)活動(dòng)的雙重影響下,

黃河源的徑流近期發(fā)生了什么樣的變化?

01孕育中華水塔

黃河源面積約13萬(wàn)平方公里,

分布于海拔2700-6300米之間。

阿尼瑪卿山的冰川融化孕育了黃河的誕生。

▼(請(qǐng)橫屏觀(guān)看)

2.阿尼瑪卿雪山,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

黃河源廣泛分布多年凍土和濕地為黃河的誕生提供了搖籃。

3.熱曲谷地星羅棋布的熱融湖塘,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

4.黃河源區(qū)凍脹臺(tái)地上的冰椎-凍脹丘復(fù)合體,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

5.黃河源區(qū)濕地,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

黃河源的河道迂回穿梭在昆侖山脈東段的巴顏喀拉山,阿尼瑪卿山和布青山之間,

向東流經(jīng)高原最大的淡水湖——扎陵湖和鄂陵湖。

扎陵湖和鄂陵湖緊緊依偎在一起,被稱(chēng)為姊妹湖。

扎陵湖和鄂陵湖是過(guò)水湖,也是黃河源區(qū)最大淡水湖。

6.鄂陵湖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

走出姊妹湖,

黃河滋潤(rùn)東南部的若爾蓋草原,

形成壯觀(guān)的“黃河第一灣”。

7.若爾蓋草原上的黃河第一灣,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

然后掉轉(zhuǎn)180°;,折回西北方向,

依次經(jīng)過(guò)濕潤(rùn)的瑪曲草原和干旱的同德盆地。

黃河源區(qū)谷地地勢(shì)相對(duì)平坦,

坡度介于0.0004-0.002度之間,植被稀疏。

河道蜿蜒曲折,多呈枝杈狀分布,最后匯集成主流。

8.瑪多縣境內(nèi)蜿蜒曲折的黃河干流,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

9.黃河源枝杈狀分布的河道,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

02 囿于全球變化

在全球變化的大背景下,黃河源的水資源發(fā)生了深刻變化。

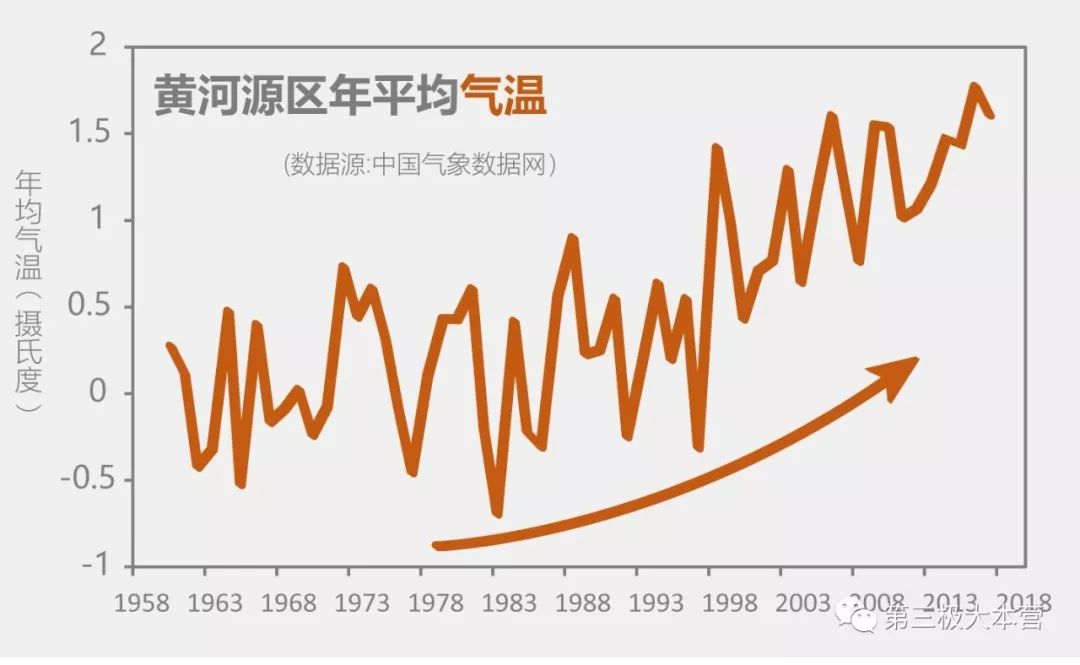

1960-2017年,黃河源的年平均氣溫上升了2℃以上。

10.黃河源年平均氣溫隨時(shí)間顯著上升。圖源:第二次青藏科考隊(duì)

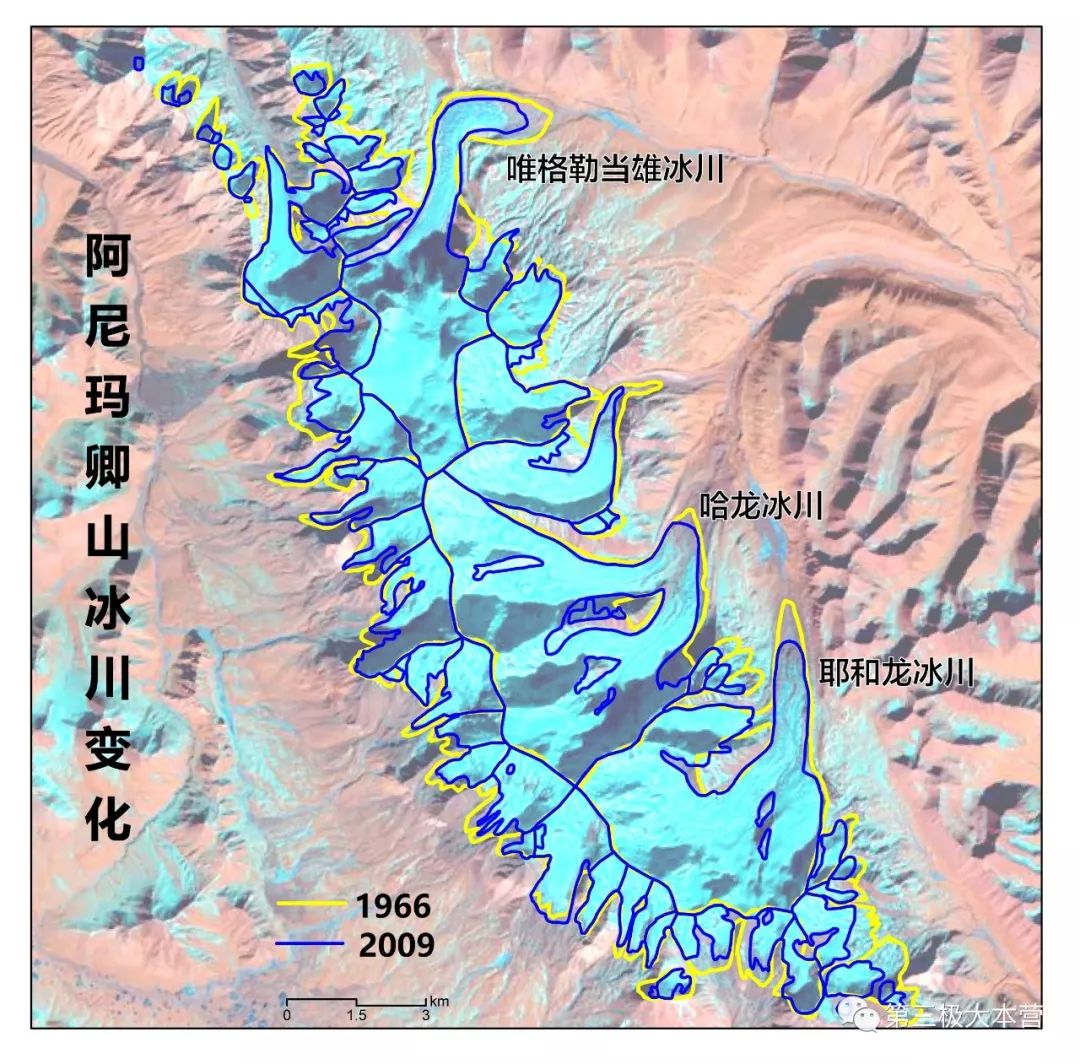

由于氣候變暖,冰川強(qiáng)烈融化。

1966年阿尼瑪卿山發(fā)育現(xiàn)代冰川面積124.03平方公里;

2009年阿尼瑪卿山冰川面積為106.27平方公里,退縮近18平方公里。

11.1966-2009年間,阿尼瑪卿山的冰川面積變化,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

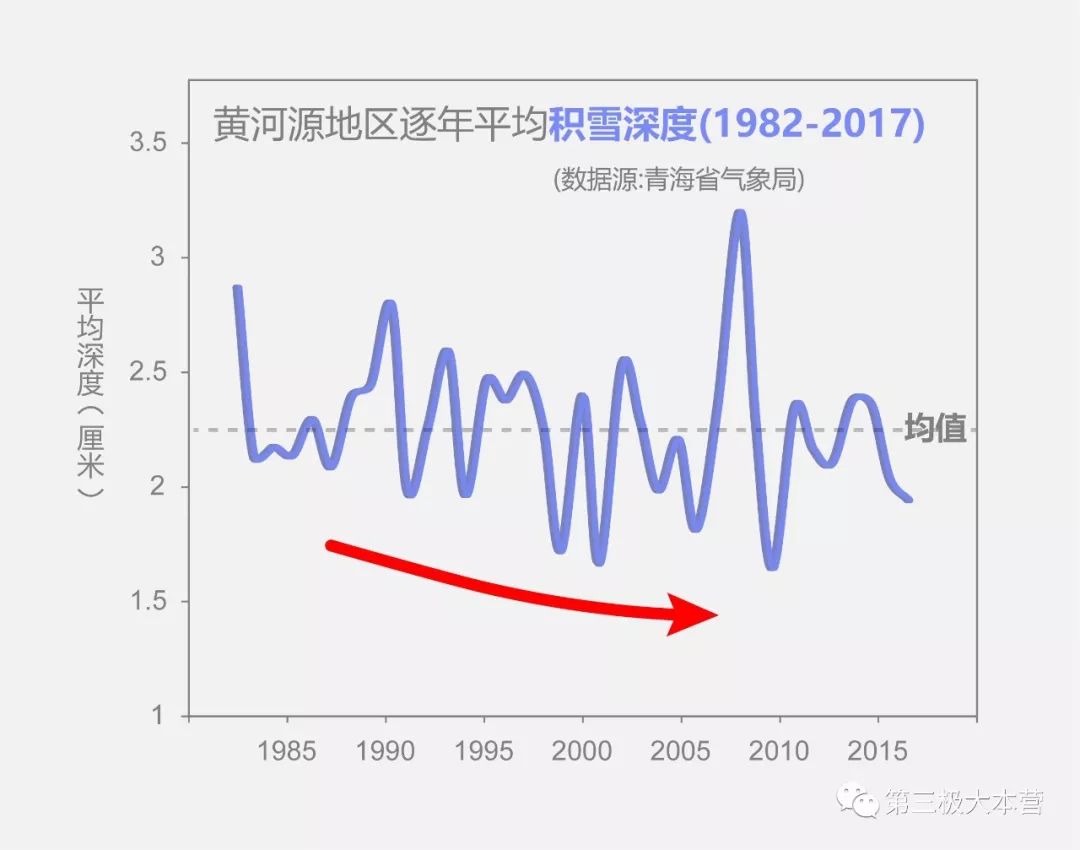

根據(jù)黃河源氣象臺(tái)站的觀(guān)測(cè),

年均積雪深度從1982年接近30毫米,

減少到2017年不到20毫米,

呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

12.黃河源年均積雪深度隨時(shí)間的變化。圖源:第二次青藏科考隊(duì)

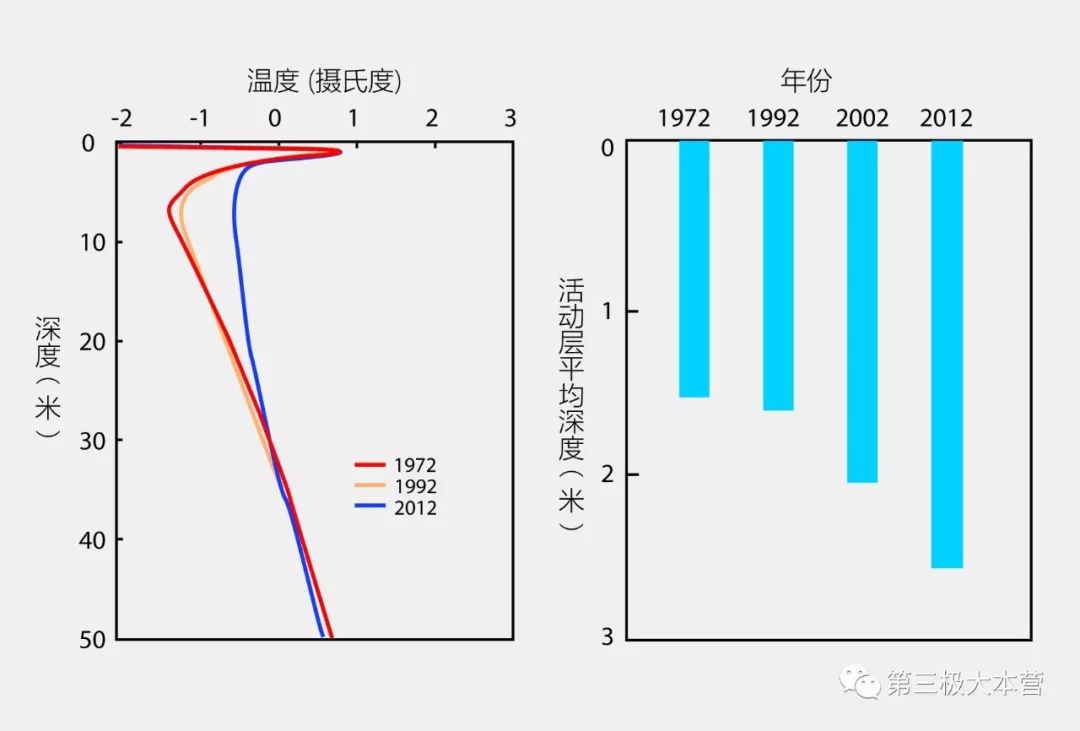

與此同時(shí),廣泛分布于黃河源區(qū)的多年凍土也在退化。

黃河源凍土活動(dòng)層厚度不斷增加,

是凍土正在退化的標(biāo)志。

黃河源區(qū)多年凍土區(qū)活動(dòng)層溫度升高,

是多年凍土退化的根本原因。

13.黃河源區(qū)多年凍土區(qū)活動(dòng)層溫度升高,活動(dòng)層厚度不斷增加,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

據(jù)鉆孔探測(cè),

黃河沿的島狀多年凍土已退化為季節(jié)凍土或個(gè)別凍土島,

星星海湖岸的深埋藏多年凍土已消失。

14.黃河源區(qū)的溯源侵蝕性熱融滑塌,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

巴顏喀拉山北坡野牛溝的不連續(xù)多年凍土分布下界,

從1991年的4320米提升到2010年的4420米。

凍土退化使得土壤凍結(jié)層上水位下降或消失,

導(dǎo)致濕地生態(tài)系統(tǒng)退化。

1969-2013年間,江河源區(qū)的高寒濕地面積減少了19.16%,

各濕地類(lèi)型的斑塊分離度不斷增大。

1980年代,黃河源區(qū)的濕地面積大約是6000平方公里,

到2000年時(shí),濕地面積不足5400平方公里。

15.瑪曲縣境內(nèi)的濕地,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

黑土灘是黃河的大敵。

黑土灘是高寒植被極度退化的一種體現(xiàn)形式,

是植被表層剝離后的次生裸地。

黑土灘最典型表現(xiàn)是斑禿化,

是鼠洞密度非常高的地區(qū)。

黃河源區(qū)的黑土灘在草地退化后,很難恢復(fù)。

黑土灘不但會(huì)造成毒雜草擴(kuò)張、鼠害增加、畜牧業(yè)生產(chǎn)功能喪失,

還會(huì)造成水土流失。

黃河源區(qū)達(dá)日縣黑土灘擴(kuò)張十分厲害,

在2007年以前擴(kuò)張到鼎盛期。

16.斑禿化的黑土灘,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

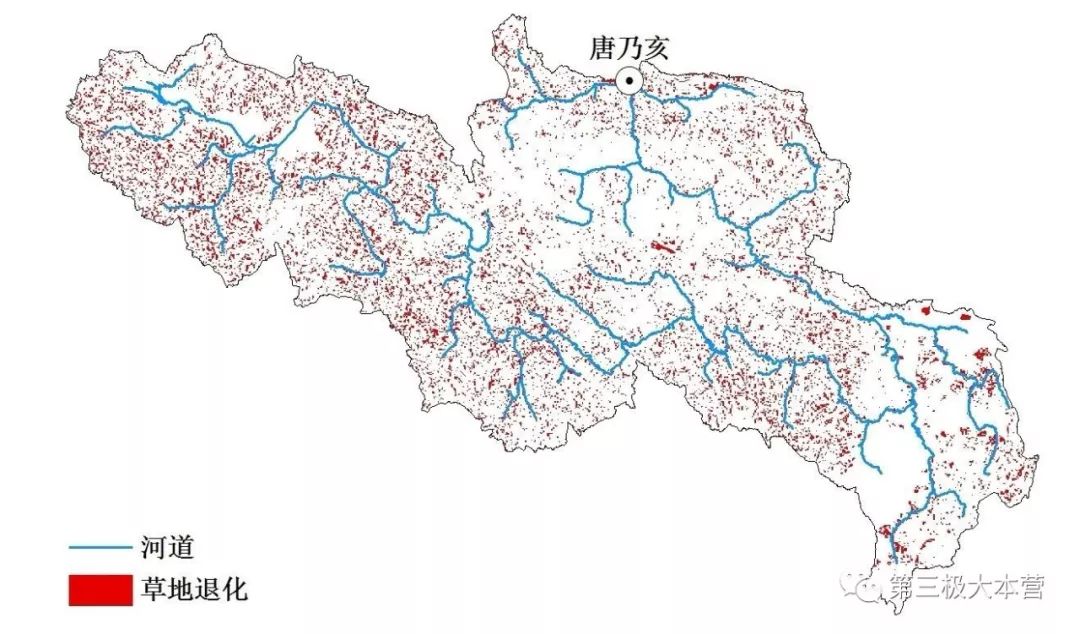

黃河源區(qū)的主要覆被類(lèi)型是草地,面積占比約80%,

高覆蓋度草地分布在溫濕條件較好的東南部。

80-90年代的濫墾、濫牧和濫薪,造成了草地退化。

17.黃河源區(qū)從1970s到2018年間草地退化情況,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

“天”路不平,

黃河母親一路走得很累!

03 痛于乳汁減少

黃河之水,

母親的乳汁,

中華民族生存的保障。

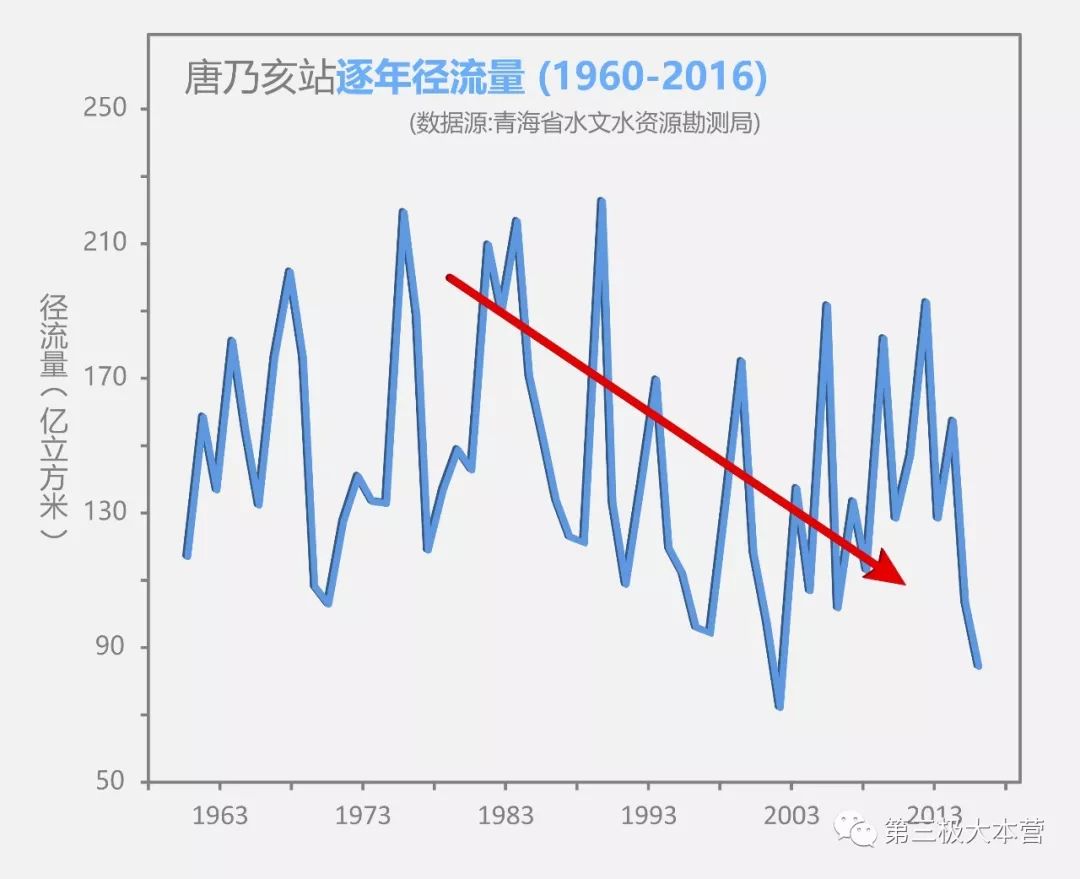

但是在氣候變暖和人類(lèi)活動(dòng)的雙重作用下,

黃河源頭水量在1960-2016年總體呈下降趨勢(shì)。

水量年均下降約3千萬(wàn)立方米,

相當(dāng)于,

每年減少2個(gè)西湖的水量。

18.唐乃亥站1960-2016年逐年徑流量。圖源:第二次青藏科考隊(duì)

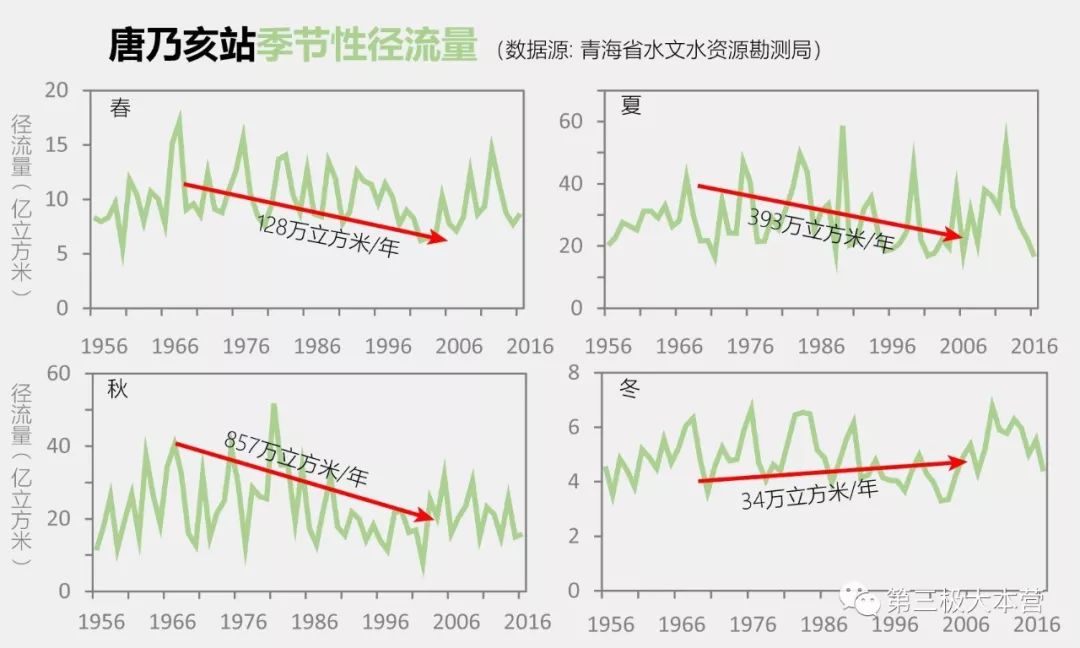

春季在高原是氣象意義上的干旱季節(jié),

降水量有限。

春季徑流量減少對(duì)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活的影響最大。

約3億畝的耕地和黃河上游春季徑流量息息相關(guān),

但春季徑流量只有10億立方米,

不到全年徑流量的十分之一,

所以,春季是枯水季節(jié),

是全年最缺水的季節(jié)。

而在黃河源全年徑流量減少中,

春季和秋季是徑流減少最顯著的。

這進(jìn)一步加劇了黃河的春季供水之痛。

19.唐乃亥站季節(jié)性徑流量變化,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

04 保護(hù)黃河母親

為了緩解黃河源徑流減少帶來(lái)的壓力,

修建水庫(kù)成為根本大計(jì)。

在黃河源唐乃亥以下,

已經(jīng)修建了三個(gè)大型水庫(kù):

龍羊峽、李家峽和劉家峽。

20.龍羊峽水庫(kù)。圖源:第二次青藏科考隊(duì)

這些水庫(kù)的修建,

通過(guò)調(diào)控改變徑流的季節(jié)分配,

使河段年內(nèi)徑流過(guò)程趨于均一化,

增加枯水期、也就是春季徑流量,

減少汛期徑流量,同時(shí)降低極端流量事件。

水庫(kù)的“蓄豐補(bǔ)枯”功能,

不但提高了水資源的利用效率,

而且通過(guò)調(diào)控水庫(kù)下泄水量,

減小了凌汛災(zāi)害的發(fā)生,

緩解了灌區(qū)用水和河道生態(tài)用水壓力。

從2000年開(kāi)始,

當(dāng)?shù)睾蛧?guó)家實(shí)施了三江源保護(hù)工程。

黃河源作為三江源保護(hù)工程的核心保護(hù)地,

生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入力度也最大。

這期間,黃河源總體經(jīng)歷著氣候暖濕化,

有利于生態(tài)系統(tǒng)良好發(fā)展。

“天幫忙、人努力”,

黃河源的部分生態(tài)環(huán)境得到改善,

也有助于進(jìn)一步緩解黃河源徑流減少帶來(lái)的壓力。

21.治理后的黑土灘。圖源:第二次青藏科考隊(duì)

展望未來(lái),

黃河源的氣候變暖還會(huì)進(jìn)一步加劇,

人類(lèi)活動(dòng)也會(huì)更加頻繁,

人地關(guān)系導(dǎo)致的用水矛盾日益突出,

保護(hù)黃河母親,

依然任重道遠(yuǎn)。

2019年9月18日,

習(xí)近平總書(shū)記在鄭州主持召開(kāi)了黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì),

并發(fā)表重要講話(huà)指出,

黃河寧、天下平,

要讓黃河成為造福人民的幸福河。

習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào),

黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展是重大國(guó)家戰(zhàn)略。

他認(rèn)為,黃河生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)有機(jī)整體,

黃河流域生態(tài)保護(hù)的第一要?jiǎng)?wù),

就是充分考慮上中下游的差異,

先從源頭抓起。

保護(hù)黃河母親,

保護(hù)黃河源頭,

讓我們像推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、

粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、

長(zhǎng)三角一體化發(fā)展一樣,

保護(hù)黃河母親的乳汁。

- 全文完 -

感謝閱讀

創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)

策劃 |姚檀棟、安寶晟、劉勇勤、姚汝楨、陳文鋒、王偉財(cái)、周蕾蕾、劉 翀、陳 浩、李寧、趙浩強(qiáng)、戴玉鳳撰文 | 蘭措 、姚檀棟 、劉哲、侯梅、姚汝楨、金會(huì)軍、劉希勝、陳 翀審核 | 姚檀棟、蘭措、湯秋鴻編輯 | 戴玉鳳、姚汝楨、周蕾蕾

參考文獻(xiàn):

【1】趙建華,劉翠善,王國(guó)慶,等.近60年來(lái)黃河流域氣候變化及河川徑流演變與響應(yīng).華北水利水電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018, 39(3): 1-5.【2】周侃.黃河水系特點(diǎn)與治理.甘肅水利水電技術(shù), 2015, 51(5): 63-65.

【3】Blue B, Brierly G, Yu G.Geodiversity in the Yellow River source zone. Journal of Geographic Science, 2013,23(5): 775-792.

【4】蔣宗立,劉時(shí)銀,郭萬(wàn)欽,等.黃河源區(qū)阿尼瑪卿山典型冰川表面高程近期變化.冰川凍土, 2018, 40(22): 231-237.

【5】羅棟梁,金會(huì)軍,林琳,等.青海高原中、東部多年凍土及寒區(qū)環(huán)境退化.冰川凍土, 2012, 34(3): 538-546.

【6】Cuo L., Zhang Y, Bohn T J, et al. Frozen soil degradationand its effects on surface hydrology in the northern Tibetan Plateau[J]. Journalof Geophysical Research: Atmospheres, 2015, 120: 8276-8298.

【7】 Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and HumanWell-Being: Wetlands and Water Synthesis. World Resources Institute,Washington, DC, 2005.

【8】Zhang G, Yao T, Chen W, et al. Regional differences of lakeevolution across China during 1960s–2015 and its natural and anthropogeniccauses. Remote Sensing of Environment, 2019, 221: 386-404.

【9】 王鶯,李耀輝,孫旭映.氣候變化對(duì)黃河源區(qū)生態(tài)環(huán)境的影響.草業(yè)科學(xué), 2015, 32(4): 539-551.

【10】尚占環(huán),董全民,施建軍,等.青藏高原“黑土灘”退化草地及其生態(tài)恢復(fù)近10年研究進(jìn)展——兼論三江源生態(tài)恢復(fù)問(wèn)題.草地學(xué)報(bào), 2018, 26(1): 1-21.

【11】邵全琴,樊江文,劉紀(jì)遠(yuǎn)等.三江源生態(tài)保護(hù)和建設(shè)一期工程生態(tài)成效評(píng)估.地理學(xué)報(bào), 2016, 71(1): 3-20.

【12】 Cuo L., Zhang Y, Gao Y, et al. The impacts of climatechange and land cover/use transition on the hydrology in the upper Yellow RiverBasin, China. Journal of Hydrology, 2013, 502: 37-52.

【13】周孝德,宋策,唐旺.黃河上游龍羊峽—劉家峽河段梯級(jí)水庫(kù)群水溫累積影響研究.西安理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2012, 28(1): 1-6.

【14】林夢(mèng)然,董增川,賈一飛.龍羊峽水庫(kù)對(duì)壩下河段生態(tài)水文情勢(shì)影響研究.人民黃河, 2019, 41(3): 69-78.

【15】 張建軍,馮慧,李科社,等.黃河上游龍羊峽至劉家峽河段梯級(jí)水電站建設(shè)后魚(yú)類(lèi)資源變化.淡水漁業(yè), 2007, 39(3): 40-45.

【16】林春英,李希來(lái),劉凱,等.黃河源區(qū)河漫灘濕地退化過(guò)程植被變化特征.中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2016, 32(19): 115-119.

第三極大本營(yíng)

中國(guó)青藏高原研究會(huì)第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究隊(duì)共同主辦

旨在連接從智庫(kù)到公眾的知識(shí)紐帶,構(gòu)建原創(chuàng)科普內(nèi)容的分享平臺(tái),

傳播內(nèi)容豐富通俗易懂的科學(xué)。

歡迎長(zhǎng)按二維碼關(guān)注我們