“亞洲水塔”失衡影響幾何?

中國氣象報記者 吳鵬

本期專家顧問:中國科學院青藏高原研究所研究員 鄔光劍

編者按:

近日,第二次青藏高原綜合科學考察研究團隊在京召開成果發布會,正式發布科考十大任務之一——“亞洲水塔”變化與影響及應對科考成果。

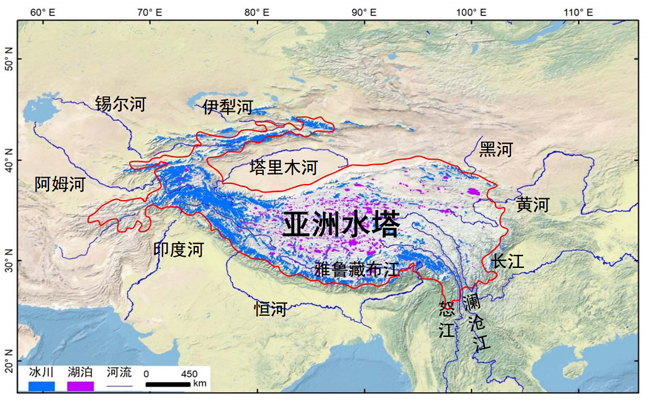

研究發現,在全球78個“水塔”單元中,“亞洲水塔”占16個,是全球最重要的“水塔”,但同時也是最脆弱、風險最大的“水塔”。在氣候變暖變濕背景下,“亞洲水塔”正在發生固液比例失衡的轉變,導致冰川退縮和凍土退化,冰湖潰決、冰崩、泥石流等災害風險加劇,影響著我國及“一帶一路”沿線國家20多億人的生存和發展。

“亞洲水塔”為何會失衡?失衡后又將產生什么影響?這些影響又將給氣候帶來哪些變化?

圖片由第二次青藏科考隊提供

“冰川王國”上空的“達摩克利斯之劍”

在喜馬拉雅山脈區和塔克拉瑪干沙漠之間,屹立著一個巍峨“巨人”——青藏高原。這里山脈縱橫,冰川、湖泊星羅棋布,平均海拔在4000米以上,與周圍地形構成極大反差。現有湖泊占我國湖泊總面積的52%,冰儲量占我國冰川總儲量的80%,是除南北極以外冰雪儲量最大的地區,被譽為地球中低緯度高海拔永久凍土和山地“冰川王國”。

豐富的水資源與巨大的勢差使得高聳的青藏高原如同世界上一個最大的“水塔”,向周邊低地區域輸送著大量的水資源。這里是中國及周邊地區許多大江大河的發源地,孕育了長江、黃河、印度河、湄公河和恒河等亞洲重要河流系統。黃河總水量的49%、長江水量的25%、瀾滄江(湄公河)水量的10%都來自青藏高原,可謂“萬川之源”。

冰川可以儲水,高大山體可以攔截水汽,而冰川、凍土、積雪、湖泊、陸地生態系統又可以調節河川徑流,青藏高原也因此被稱為“亞洲水塔”。然而,不知從何時開始,“達摩克利斯之劍”已經懸在它的上空。這把劍就是氣候變暖。

過去50年來,人類經歷了前所未有的全球變暖,以青藏高原為核心的“第三極”地區更是全球變暖最強烈的地區。冰芯記錄表明,當前為青藏高原過去1000年以來的最暖期。在全球每十年升溫0.17℃的背景下,這一地區每十年升溫幅度高達0.3℃至0.4℃,是同期全球其他地區平均值的兩倍。與此同時,該地區降水量總體呈增加趨勢,每十年增加2.2%。可見,世界屋脊正在變暖變濕。

模式模擬結果表明,在未來溫室氣體中等排放情景(RCP4.5)下,相對于1960-1990年的基準值,到2050年青藏高原氣溫可能將上升3.2℃;而在全球溫室氣體高排放情景(RCP8.5)下,升溫幅度將達3.5℃。在溫室氣體中等排放和高排放情景下,到2100年青藏高原的升溫幅度可分別達3.9℃和6.9℃。

冰川的“失落”與湖泊的“狂歡”

全球變暖冰先知。氣候變暖猶如一把慢刀,在擁有巨大冰川儲量的“亞洲水塔”上捅開了一道道口子,上萬條冰川在全球變暖的緊逼下步步退縮、快速消融。今年8月,人們在冰島為已經存在了700年的“Ok佳庫”冰川舉辦了一場特殊的葬禮,以此紀念這條消逝的冰川。而在地球另一端的青藏高原,許多冰川也正在逐漸萎縮甚至消亡。

過去50年,“亞洲水塔”的冰川整體上處于虧損狀態,冰川儲量減少了20%左右。青藏高原及其相鄰地區的冰川面積由5.3萬平方公里縮減至4.5萬平方公里,退縮了15%,其中喜馬拉雅山及藏東南地區冰川末端退縮幅度最大。自1976年以來,藏東南冰川退縮幅度平均每年達40米,有的冰川每年退縮甚至超過60米;唐古拉中東段、念青唐古拉西段和喜馬拉雅冰川末端退縮速率相當,平均每年約為20-30米;向西至各拉丹冬地區每年約為17米,普若崗日冰原每年退縮4米左右。

與冰川“失落”形成鮮明對比的是湖泊和河流的“狂歡”。在冰雪消融的潤澤下,湖泊和河流都開始了各自的“擴張之旅”。

“亞洲水塔”湖泊數量眾多,面積大于1平方公里的湖泊有1000多個。受冰川融水補給,“亞洲水塔”湖泊數量明顯增多,80%以上的湖泊在擴張。面積大于1平方公里的湖泊數量從20世紀70年代的1081個增加到2010年的1236個,湖泊面積從4萬平方公里增加到近5萬平方公里。

1976-2010年,青藏高原中部江湖源的色林錯、納木錯、巴木錯、蓬錯、達如錯和茲格塘錯等6個湖泊的面積擴張了20.2%,尤其在1999年以后表現出顯著的加速擴張。其中,受冰川融水補給的色林錯、納木錯和蓬錯湖泊水位在1999-2010年分別上漲了1米、0.7米和1.1米左右,較非冰川補給湖泊上漲更明顯。1972-2017年,色林錯的面積增加了710.5平方公里,水儲量增加了24.9Gt(千兆噸),目前已經超過納木錯成為西藏最大的湖泊。2017年,色林錯的面積達到了2396平方公里。

受冰川融水徑流量上升影響,20世紀70年代以來青藏高原河流徑流量也在不同程度上有所增加,雅魯藏布江、印度河上游年徑流量呈增加趨勢。

在未來全球升溫1.5℃的情景下,青藏高原及周邊地區將升溫2.1℃,這將導致到21世紀末青藏高原及周邊地區冰川的冰儲量減少到目前的64%。而在全球升溫2℃的情景下,“亞洲水塔”的氣溫將增加4℃,青藏高原及周邊地區冰川冰儲量減少比例在中亞地區達到80%,在青藏高原西部地區高達98%。

2060-2070年,氣候變暖將導致“亞洲水塔”地區出現更大規模的冰川消退。如果人類不加大減排力度,控制溫室氣體排放量,那么越來越多的冰川將被時間埋葬,永遠退守到人們的記憶之中。

“狂歡”之后

冰川融化導致湖泊面積擴大、河流徑流量增加,這從表面上看似乎是好事,但其實背后掩蓋了殘酷的真相。

氣候變暖導致溫度升高、極端降水頻發、雪線上移、冰川消退等環境變化,改變了高原地區水文地質條件和地表孕災環境,增加了災害發生的頻率、規模和復雜性。“變暖”加快了冰川融化速度,導致冰體溫度升高;而“變濕”則增大了冰川的物質積累,加快冰川運動速度。在氣候變暖背景下,過去相對穩定且運動速度相對緩慢的冰川,已經變得不穩定,并有可能出現大幅度的劇烈運動和強烈的消融,進而引發冰崩、冰川躍動、冰湖潰決、冰川泥石流等各種冰川災害。

2016年7月17日,阿里地區阿汝錯流域的53號冰川發生大規模崩塌事件,形成7000萬立方米的冰崩堆積體,部分冰崩物質甚至沖進了阿汝錯,形成湖涌。若冰崩發生的海拔較高,還能進一步誘發冰磧物碎屑流、冰川泥石流、冰湖潰決等次生災害。2018年10月17日和29日,位于藏東南地區雅魯藏布江大拐彎處的色東普溝連續發生冰崩堵江事件。冰崩及其攜帶的冰磧物堆積在雅魯藏布江河谷中,堵塞河道,形成堰塞湖,致使上游水位上漲,對當地和下游區域居民的生命財產安全造成極大威脅。1981年7月10日和2016年7月5日,西藏聶拉木縣樟藏布冰湖發生潰決,沖毀下游道路、橋梁和電站,對尼泊爾境內造成重大影響。從阿汝錯冰崩、雅魯藏布江冰崩堵江和樟藏布冰湖潰決災害可以看出,“亞洲水塔”正在失衡。隨著氣候持續變暖,青藏高原上的冰川將變得更加不穩定,發生冰川災害的風險也將增加。

在我國西北干旱地區和中亞干旱區,高山冰川融水對河川徑流起到了“削峰填谷”的作用,“水塔”功能尤為突出:在干旱年份,冰川融水對河川徑流的補給能夠在一定程度上緩解下游地區的干旱;在濕潤年份,這種補給作用又使得河川徑流量的變化趨于平緩。這些地區的工農業生產和生態系統、生態環境均依靠高原河水來維持和支撐。然而,冰川消退后,以季節性冰川融水補給為主的河流能夠提供的淡水量也會隨之減少。換言之,“亞洲水塔”冰川融化意味著未來幾十年下游地區居民可能會面臨淡水資源短缺的問題。

此外,氣候變暖在“亞洲水塔”引發的變化就像漣漪一樣,通過大氣圈和水圈擴展到全球,與南極、北極變化協同聯動,進而影響全球氣候變化和水循環。

“亞洲水塔”變化正在引發季風環流的重新調整,進而影響中國東部和亞洲環境。積雪作為亞洲水塔的重要組成部分,是調制印度季風降水的一個活躍因子。隨著“亞洲水塔”發生變化,積雪對印度季風的調制作用機制可能正在發生轉型。例如,1990年之前歐亞大陸中部(包括歐洲東部、西西伯利亞、中亞和喜馬拉雅山脈西部)春季積雪與印度夏季降水之間存在顯著負相關關系,但在1990年之后該負相關關系逐漸消失,這是氣候變暖背景下地球系統發生重大變化的一個強烈信號。

“亞洲水塔”變化通過圈層相互作用產生廣域效應。冰川加速消融和外流河流徑流量增加,對全球海平面變化產生影響,進而通過對海平面的調整對我國沿海地區產生嚴重影響。

(來源:《中國氣象報》2019年12月27日四版 責任編輯:王美麗)