如何體驗(yàn)這條神奇的綠色天路?

從2006年7月1日開(kāi)始,

人們終于可以從北京坐著火車去拉薩了。

從北京西站出發(fā),

抵達(dá)西藏自治區(qū)首府拉薩,

這趟列車駛完全程需要40小時(shí)45分鐘。

▼

1.出發(fā)啦!圖源:第二次青藏科考隊(duì)

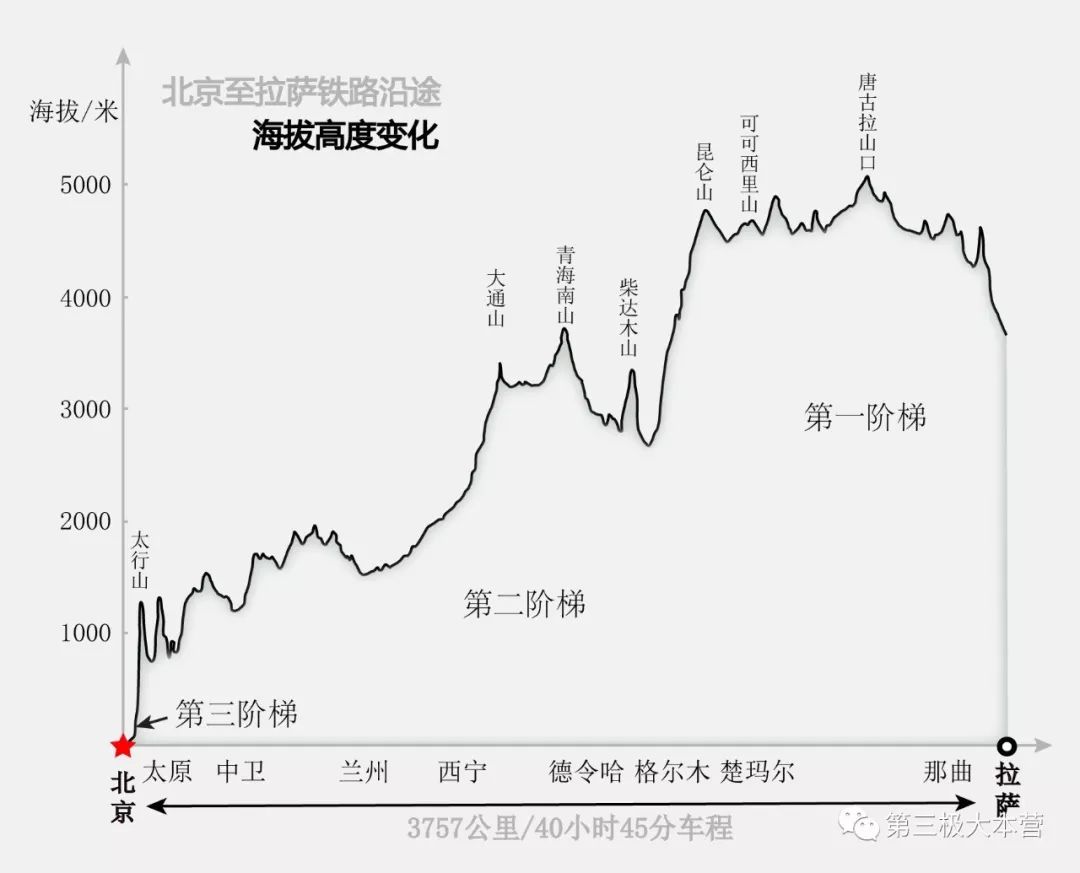

從華北大平原向西南奔去,穿過(guò)巍巍太行爬上中國(guó)地貌第二階梯,繞道古城太原,駛過(guò)鄂爾多斯高原,在寧夏中衛(wèi)和甘肅蘭州歇腳,海拔高度逐漸升高。

▼

2.北京到拉薩鐵路沿途海拔高度變化,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

出發(fā)19個(gè)小時(shí)后,列車抵達(dá)青海省西寧市。從這里開(kāi)始,列車將踏上中國(guó)地貌的第一階梯,青藏高原。一段屬于雪域高原的夢(mèng)想和科技之旅,就此啟程。從這里開(kāi)始,青藏高原就在車輪下不斷被丈量。

▼

3. 西寧火車站,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

01

百年夢(mèng)想

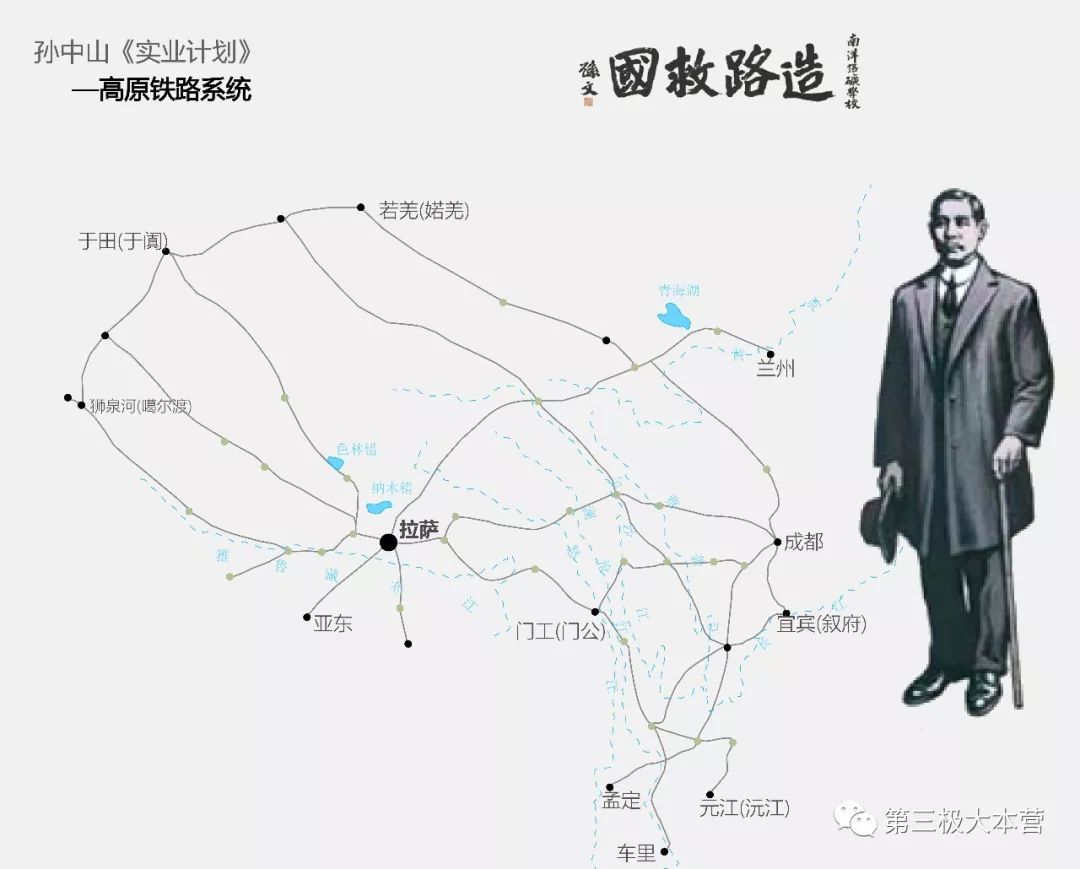

最早提出在青藏高原修鐵路的人,是偉大的革命先行者孫中山先生。100年前的1919年,孫中山先生所著《建國(guó)方略》正式發(fā)行,在該書(shū)的《實(shí)業(yè)計(jì)劃》篇中,他第一次提出要建成從拉薩輻射出16條線路的高原鐵路網(wǎng),其中便包含從蘭州經(jīng)西寧至拉薩的路段。

▼

4.一百年前,孫中山先生提出的高原鐵路系統(tǒng)設(shè)想略圖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

然而,以彼時(shí)中國(guó)積貧積弱、科技落后的狀態(tài),修建這樣一條高原鐵路可謂天方夜譚。

新中國(guó)成立以后,經(jīng)過(guò)48年的光陰和幾代人的努力,青藏鐵路完全建成!

▼

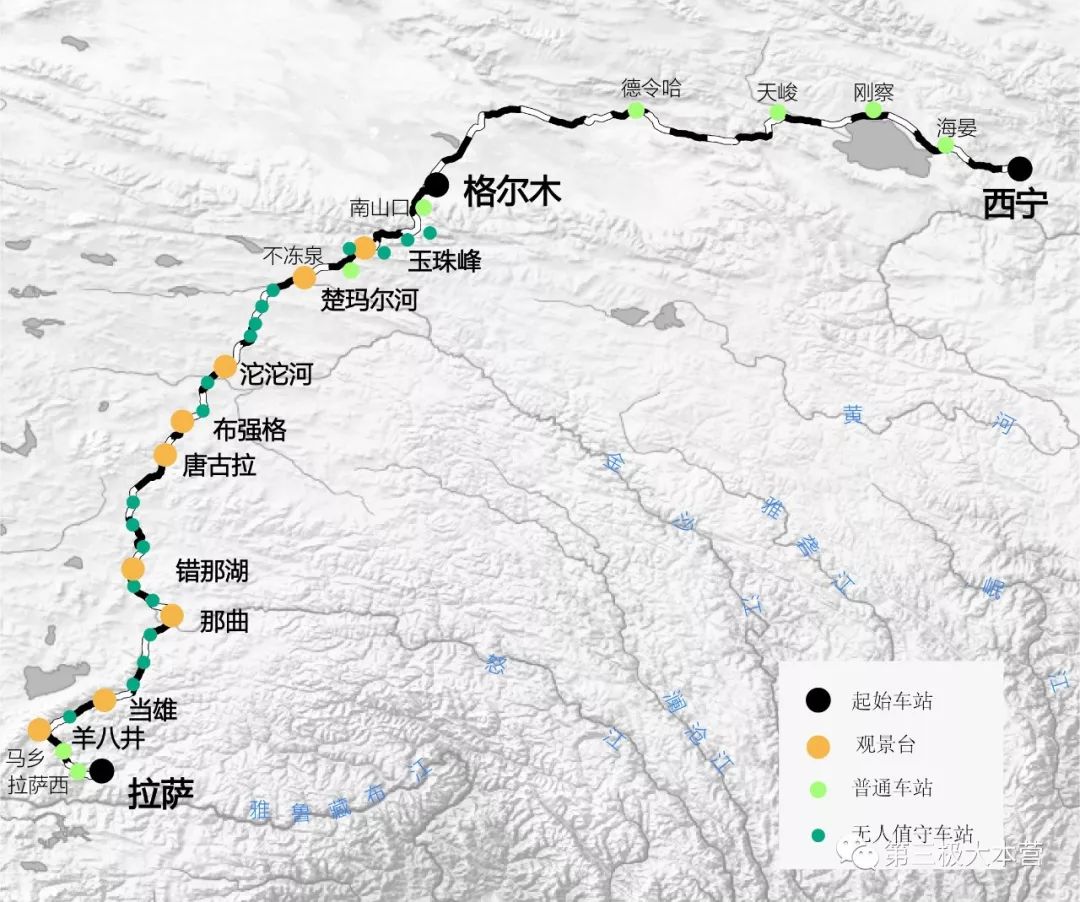

5.青藏鐵路沿線站點(diǎn)圖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

6.青藏鐵路沿線如千里畫(huà)廊,高原圖景徐徐呈現(xiàn),圖源:第二次青藏科考隊(duì)

1958年,青藏鐵路西寧至格爾木段正式動(dòng)工,直至1984年建成通車。然而,從海拔2300米的西寧到2800米的格爾木需要克服的只是柴達(dá)木盆地的戈壁沙漠,和三座海拔不足4000米的山脈,大通山、青海南山和大柴旦山。真正的困難,來(lái)自格爾木南邊的昆侖山,和昆侖山背后真正的雪域高原。

▼

7.列車駛過(guò)昆侖山口,圖源:羅春曉

在高原修鐵路究竟有多難?

入藏難,在青藏高原修鐵路更難。高海拔為鐵路修建帶來(lái)三大世界級(jí)難題分別是多年凍土、脆弱生態(tài)以及高寒缺氧。

青藏高原擁有世界上中低緯度厚度最大、面積最廣的多年凍土區(qū),與中國(guó)東北及俄羅斯西伯利亞、北美高緯度多年凍土相比,青藏高原凍土緯度低、日照強(qiáng)、海拔高,穩(wěn)定性低,對(duì)氣候變化的響應(yīng)極為敏感。

▼

8.青藏高原凍土,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

俄羅斯、加拿大、北歐等國(guó)

都有在凍土區(qū)修筑鐵路的經(jīng)歷,沒(méi)有一個(gè)國(guó)家很好解決凍土區(qū)鐵路工程的相關(guān)技術(shù)問(wèn)題。而且在氣候還將進(jìn)一步變暖的趨勢(shì)下, 高原鐵路的修建還必須考慮未來(lái)50年~100年的氣候變化, 成敗的關(guān)鍵在于能否保護(hù)多年凍土,使其不融化。 縱然挑戰(zhàn)重重,但經(jīng)過(guò)幾十年的論證和設(shè)計(jì)后,中國(guó)的科學(xué)家、工程師和建設(shè)者用5年的時(shí)間建成了格爾木至拉薩段鐵路。從2006年建成通車到現(xiàn)在,已經(jīng)安全運(yùn)行了10多年。他們是如何辦到的?

▼

9.綠色的巨龍馳騁在廣袤的青藏高原上,圖源:VCG

02

科技筑夢(mèng)

為了解決鐵路修建中的種種難題,

中國(guó)的建設(shè)者們使用了六種法寶,

使青藏鐵路成為一條科技含量極高的鐵路。

法寶一 主動(dòng)冷路基保凍土

為了減緩全球變暖導(dǎo)致的凍土加速退化,

和人類工程活動(dòng)產(chǎn)生的凍土擾動(dòng),

在青藏鐵路的設(shè)計(jì)中,

科學(xué)家提出了主動(dòng)冷卻路基的創(chuàng)新思路。

主動(dòng)冷路基的第一種技術(shù)是熱棒工程措施,

這種被稱為“熱量傳輸?shù)陌雽?dǎo)體”的裝置,

通過(guò)使多年凍土路基在冷季的溫度降的更低,

確保凍土在暖季不被融化。

冷季,

管內(nèi)溫度較高的液態(tài)介質(zhì)氣化上升

把熱量帶到地表之上。

暖季,

管內(nèi)上高下低的穩(wěn)定層節(jié)

極大減少管內(nèi)氣體的上下循環(huán)。

熱棒技術(shù)由此被稱為

用電的“冰箱”和冷卻凍土的“魔棒”。

▼

10.多年凍土區(qū)的熱棒實(shí)驗(yàn)路基,圖源:羅春曉

主動(dòng)冷路基的第二種技術(shù)是碎石路基工程措施,

填充在路基下和路基兩側(cè)的多孔碎石堆砌物,

同樣發(fā)揮著“熱量傳輸半導(dǎo)體”的功能。

不規(guī)則碎石之間較大空隙,

保證了孔內(nèi)與孔外空氣的聯(lián)通。

氣溫高于地溫時(shí),

空隙內(nèi)相對(duì)低溫的氣體穩(wěn)定不動(dòng),

氣溫低于地溫時(shí),

空隙內(nèi)向上運(yùn)動(dòng)帶走熱量。

人為空氣對(duì)流模式加強(qiáng)了路堤熱量的散失,

達(dá)到了降低路基基底溫度的目的,

就像給凍土層安裝了一個(gè)天然的“空調(diào)”。

▼

11.多年凍土區(qū)的碎石路基,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

主動(dòng)冷路基的第三種技術(shù)是通風(fēng)管路基工程措施,

也就是在路基下部埋設(shè)一排或者多排通風(fēng)管道。

由于在寒冷季節(jié)冷空氣有較大的密度,

在自重和風(fēng)的作用下,

會(huì)將埋置于路基土體通風(fēng)管中的熱空氣擠出,

并不斷將周圍土體中的熱量帶走。

同時(shí)通風(fēng)管極大增加了凍土路基與空氣的接觸面積,

進(jìn)一步提升了路基與空氣的換熱效率,

從而達(dá)到為凍土路基降溫的目的,

相當(dāng)于給路基下部加裝了天然的“風(fēng)扇”。

▼

12.多年凍土區(qū)的通風(fēng)管路基,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

主動(dòng)冷路基的第四種技術(shù)是遮陽(yáng)板路基工程措施,在路基的邊坡和坡面上架設(shè)一層用于遮擋太陽(yáng)輻射的板材,有效削弱太陽(yáng)有效輻射對(duì)路基的加熱作用,同時(shí)通過(guò)晝夜坡面與空氣的對(duì)流換熱,還可以使夜間冷能在路基表面附近的作用期延長(zhǎng),凍土路基因此而更為穩(wěn)定。可以說(shuō)是為凍土路基披上一層隔熱的“外衣”。▼

13.多年凍土區(qū)的遮陽(yáng)板路基,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

工程建設(shè)不可避免的破壞了鐵路沿線的原生植被,在建設(shè)中,人們使用了第二種法寶。

法寶二 草皮回植保綠色

鐵路沿線分布有可可西里、三江源等多個(gè)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)。為了保障綠色鐵路的原生態(tài)環(huán)境,在施工中必須破土的工程段,最有效的技術(shù)就是采用草皮回植方式恢復(fù)植被原貌。

在青藏鐵路全線,草皮移植面積80萬(wàn)平方米、回鋪利用45萬(wàn)平方米,相當(dāng)于175個(gè)足球場(chǎng)。為提高植被恢復(fù)成功率,科研人員開(kāi)展了高原植被恢復(fù)與再造研究,植物試種成活率達(dá)70%以上,獲得了比自然成活率提高了一倍多的可喜成果。使得這條天路始終綠色相伴。

▼

14.綠色列車奔馳在邊坡植被恢復(fù)的綠色天路上,圖源:VCG

法寶三 動(dòng)物通道保自由

青藏鐵路沿線區(qū)域棲息著多種我國(guó)特有珍稀野生動(dòng)物。為保護(hù)這些野生動(dòng)物的遷徙,在鐵路橋梁和隧道的設(shè)計(jì)中,充分考慮了野生動(dòng)物如何穿越鐵路的自由之路和生命之路。 依據(jù)不同的生態(tài)系統(tǒng)類型、地形地貌,結(jié)合野生動(dòng)物種類、分布規(guī)律、生活習(xí)性等特征,設(shè)置了33處總長(zhǎng)逾58公里的野生動(dòng)物自由通道。這是我國(guó)首次在道路建設(shè)中設(shè)置動(dòng)物專用通道,保證了藏羚羊等野生動(dòng)物順利通過(guò)青藏鐵路。

▼

15.當(dāng)火車呼嘯而過(guò)的時(shí)候,藏羚羊從容穿過(guò)遷徙通道,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

野驢、牦牛等野生動(dòng)物生性粗野,奔跑不定,防止他們橫穿鐵路是一大問(wèn)題。為了解決這一問(wèn)題,青藏鐵路很多路段都建成全封閉式柵欄,防止了野生動(dòng)物闖入誤傷。

▼

16.防止野生動(dòng)物穿越鐵路的柵欄,圖源:VCG

跟蹤監(jiān)測(cè)和管理數(shù)據(jù)表明,青藏鐵路動(dòng)物通道成為高原珍稀野生動(dòng)物的自由遷徙之路,加之生物多樣性保護(hù)力度加大,野生動(dòng)物通道的使用率從2004年的56.6%上升到2011年的100%。 沿著這條綠色天路,除了藏羚羊,高原標(biāo)志牦牛,是比較常見(jiàn)的動(dòng)物。如果你是一個(gè)幸運(yùn)的游客,你還可以看到野驢、天鶴、棕熊……

▼

17.青藏鐵路沿線可見(jiàn)的主要野生動(dòng)物,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

在保護(hù)好青藏鐵路沿線的動(dòng)植物之外,為列車?yán)锏穆每吞峁┌踩U?是更為重要的事情。

法寶四 增壓增氧保健康

青藏鐵路沿線自然條件惡劣、高寒缺氧,保證建設(shè)者和旅客的身體健康是頭等大事。而且在高寒缺氧的條件下,非但人體不適,內(nèi)燃機(jī)的燃燒效率也會(huì)降低,導(dǎo)致列車的牽引力下降。 青藏鐵路沿線建設(shè)了由“衛(wèi)生所或保健站-工地醫(yī)院-救治中心”組成的三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生保障體系,沿途還建立了25個(gè)高壓氧艙和17座制氧站,

確保高山反應(yīng)人員能在10分鐘內(nèi)得到救治。

青藏鐵路運(yùn)營(yíng)期間,

為解決旅客吸氧問(wèn)題,

專門研發(fā)了密封增壓增氧列車,

車廂里配備了專門的供氧系統(tǒng),

一路運(yùn)行。

▼

18.列車上專用供氧插座,圖源:羅春曉

增壓增氧后的列車車廂內(nèi)

相當(dāng)于比車外的海拔高度降低了約1 000 米,列車平均氧濃度達(dá)22.8 %以上,且氧濃度總體分布比較均勻,能夠滿足大部分乘客的生理需要。80%以上的旅客基本無(wú)高原反應(yīng),供氧系統(tǒng)為旅客提供了安全、舒適的乘車環(huán)境。 這是高原天路的一項(xiàng)重大人文關(guān)懷。但青藏鐵路為旅客提供的遠(yuǎn)不止這些,沿途各具特色的車站同樣是一道別致的風(fēng)景線。

法寶五 特色驛站保景觀

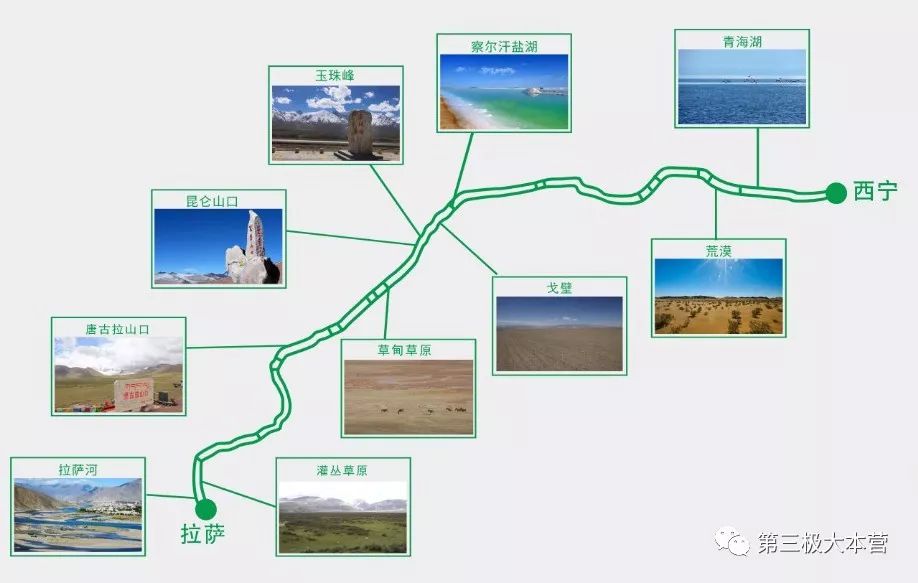

青藏鐵路格拉段新建45座車站,38座是無(wú)人值守車站。一站一景,地域傳統(tǒng)風(fēng)格與現(xiàn)代時(shí)尚完美結(jié)合,形成了特色化的車站建筑群,構(gòu)成了青藏高原新的景觀長(zhǎng)廊。

▼

19.在唐古拉山口,鐵路最高海拔為5072米,為世界鐵路海拔之最高,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

途徑這些車站

對(duì)旅客視覺(jué)和體驗(yàn)帶來(lái)的沖擊,一定程度避免了旅途中因高原遼闊、人煙稀少而產(chǎn)生視覺(jué)和審美疲勞。終點(diǎn)拉薩站通過(guò)抽象化變形,將藏式建筑特有的檐口、斜墻、碉樓、柱式、門窗飾邊、布幔等特色化元素融合到車站建筑中,展示著布達(dá)拉的雄姿。

▼

20.藍(lán)天白云下,融合了多種藏式建筑特有元素的拉薩火車站迎接著八方遠(yuǎn)客來(lái)到雪域高原,

圖源:第二次青藏科考隊(duì)

特色驛站體現(xiàn)了高原綠色發(fā)展的環(huán)保理念,這一環(huán)保理念,同樣體現(xiàn)在列車廢棄物的處理技術(shù)上。

法寶六 垃圾處理保凈土

青藏高原和南極北極一樣,是地球上最干凈的地方之一。 為了保護(hù)好這一方凈土,青藏鐵路上的列車與普通列車不同,列車廁所采用真空集便裝置,廢物廢水都有專門的回收設(shè)備,不向車外沿途排放。

鐵路部門對(duì)列車?yán)⒄緟^(qū)垃圾、沿線垃圾等

采取不同方式進(jìn)行收集和處理,

滿足減量化、資源化、無(wú)害化的垃圾處理要求,

也確保了固體廢物對(duì)環(huán)境的影響在可控制范圍內(nèi)。

格爾木至拉薩段建設(shè)的2個(gè)污水處理點(diǎn)和14座污水處理站的運(yùn)行,保證了車體內(nèi)生活污水污物零排放和沿途固體廢物處理的無(wú)害化。水質(zhì)監(jiān)測(cè)表明,青藏鐵路運(yùn)營(yíng)十余年來(lái),沿途河流水質(zhì)無(wú)明顯變化。充分說(shuō)明青藏鐵路的環(huán)境友好性,稱為綠色天路恰如其分。

實(shí)際上綠色天路也確實(shí)擁有綠皮的車體,

具有防紫外線、抗風(fēng)沙、耐溫差的性能;

綠色的列車、綠色的驛站和綠色環(huán)保的鐵路

共同鑄就了中國(guó)西部的綠色天路。

圓了中國(guó)人一個(gè)世紀(jì)的夢(mèng)想。

03

世紀(jì)夢(mèng)圓

中國(guó)的科學(xué)家、工程師和建設(shè)者們

創(chuàng)造了青藏鐵路的奇跡。

《自然》雜志將其稱之為“工程奇跡”,

《科學(xué)》雜志將其稱之為“綠色鐵路”。

聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)

在2007年和2014年兩次評(píng)估報(bào)告中,

將青藏鐵路作為

應(yīng)對(duì)全球氣候變化的兩個(gè)典范工程之一。

現(xiàn)在,

從蘭州、成都、重慶、北京、上海、廣州等多個(gè)城市,

都可登上直達(dá)拉薩的綠色列車。

▼

21.現(xiàn)全國(guó)通往拉薩的鐵路網(wǎng)略圖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

如果對(duì)北京-拉薩之旅不過(guò)癮,那你還可以接著走:拉薩-日喀則的鐵路已經(jīng)開(kāi)通了!

▼

22.日喀則火車站,圖源:VCG

如果還不過(guò)癮,那就等著馬上開(kāi)通的拉薩-林芝鐵路吧!正在建設(shè)中的拉薩-林芝鐵路,預(yù)計(jì)2021年通車!

如果又雙叒叕不過(guò)癮,那就等著將要建設(shè)的川藏鐵路吧!那將是第二條天路!在森林峽谷中穿越,這是一條必須綠色的天路呀! 如果你還還還是不過(guò)癮,那就再等等吧!從日喀則延伸540公里經(jīng)過(guò)我國(guó)邊境口岸吉隆至尼泊爾的鐵路計(jì)劃也提上了日程。再者,隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展,從拉薩到喀什的鐵路也不是遙不可及的。那將是第三條天路!那也一定是一條綠色天路!

▼

23.西藏鐵路建設(shè)展望略圖,圖源:第二次青藏科考隊(duì)

向前展望,縱橫西藏的鐵路網(wǎng),將很快實(shí)現(xiàn)。拉薩至昆明的鐵路,也不會(huì)是遙遠(yuǎn)的將來(lái)。北京至拉薩綠色天路建設(shè)的科學(xué)技術(shù),將為這些鐵路的建設(shè),安裝新的綠色引擎。 在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái),這些鐵路穿梭在雪域高原的四面八方,身披綠裝的火車將駛遍高原。它們將會(huì)駛過(guò)高原凍土、高寒荒漠,它們將會(huì)駛過(guò)寬闊河谷里的村莊和田野,它們將在高山與深谷間穿行,在隧道與高橋間若隱若現(xiàn)。 它們承載了孫中山先生實(shí)業(yè)救國(guó)的夢(mèng)想承載了高原各族人民便捷出行的夢(mèng)想承載了中國(guó)人一個(gè)世紀(jì)向前進(jìn)取的夢(mèng)想它們將和中國(guó)其他地區(qū)的眾多鐵路一起將一個(gè)地區(qū)、一個(gè)高原、一個(gè)國(guó)家引向更燦爛的明天。

▼

24.青藏高原鐵路,圖源:VCG

- 全文完 -

感謝閱讀

創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)

策劃 |姚檀棟、安寶晟、歐陽(yáng)華、劉勇勤、 姚汝楨、王偉財(cái)、周蕾蕾、陳文鋒、戴玉鳳撰文 | 張鐿鋰、姚檀棟、姚汝楨、趙 林、 盧 玲、王兆鋒、周蕾蕾,陳 翀審核 | 姚檀棟、安寶晟、張鐿鋰、劉勇勤編輯 | 戴玉鳳、姚汝楨、周蕾蕾

第三極大本營(yíng)中國(guó)青藏高原研究會(huì)第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究隊(duì)共同主辦

旨在連接從智庫(kù)到公眾的知識(shí)紐帶,構(gòu)建原創(chuàng)科普內(nèi)容的分享平臺(tái),

傳播內(nèi)容豐富通俗易懂的科學(xué)。