第二次青藏科考揭示土壤碳激發效應的關鍵調控因素

2019 年11 月8 日,第二次青藏高原綜合科學考察研究(簡稱“第二次青藏科考”)“生態系統與生態安全”任務“草地生態系統與生態畜牧業”專題中國科學院植物研究所楊元合研究團隊,關于土壤碳激發效應的最新研究成果在國際著名學術期刊《科學—通訊》(Nature Communications)上發表。

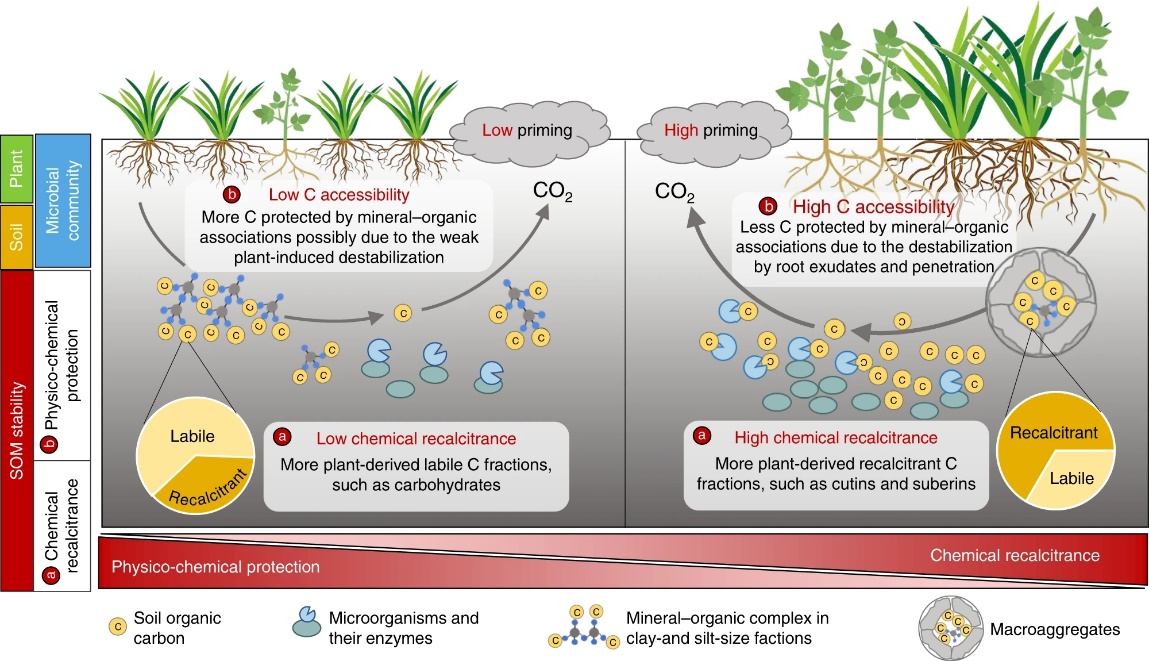

土壤是陸地生態系統最大的碳庫,其大小取決于植物碳輸入和微生物碳輸出之間的動態平衡。作為植物—微生物相互作用的關鍵環節,土壤碳激發效應是指植物碳輸入導致土壤有機碳分解加速或減慢的現象,在一定程度上決定著土壤碳庫的周轉速率。因此,闡明土壤碳激發效應的大尺度格局及其調控因素,有助于認識土壤碳庫對氣候變化的響應,進而對準確評估陸地生態系統碳循環與氣候變暖之間的反饋關系具有重要意義。然而,以往的土壤碳激發效應研究主要關注植被、土壤與微生物屬性等傳統因素的影響,尚不清楚土壤碳穩定性機制(化學難降解性和物理化學保護)的作用。

研究團隊以青藏高原高寒草地為研究對象,基于2200km的野外樣帶調查,結合室內13C同位素標記實驗、地球化學分析、模型反演等多種手段,揭示了土壤碳激發效應的空間變異及其驅動因素。結果發現,土壤有機質的化學難降解性和物理化學保護是導致高寒草地土壤碳激發效應空間變異的關鍵因素,其作用超過了傳統的植被、土壤和微生物屬性。進一步的研究發現,土壤碳激發效應隨土壤難分解碳組分的增加而增強,但隨土壤團聚體和礦物保護作用的增加而減弱。該研究強調了土壤碳穩定性機制對土壤碳激發效應的調控作用,相關結果為模型預測全球變化背景下土壤碳庫的動態變化提供了啟示。

圖1 植物碳輸入和群落組成以改變土壤有機質穩定性調控土壤碳激發效應