青藏高原隆升快速消耗古近紀大氣CO2的新反饋機制

地球是目前認定的宇宙中唯一適合人類生存的星球,其核心因素就是地球應該具有一套美妙的自我調控機制保持了適合生物和人類生存的相對恒定的CO2濃度和溫度。構造活動特別是青藏高原隆升驅動的硅酸鹽風化和有機碳埋藏長期被認為是新生代全球變冷和地質碳循環演化的主要驅動力。然而自Raymo等提出“高原隆升加速消耗CO2從而驅動氣候快速變冷”的假說以來,各國科學家并驅爭先,積極尋找避免地球快速進入持久冰室地球的這個美妙的自我負反饋平衡機制。然而,目前提出的各種負反饋模型均存在消耗CO2體量不足、難以平衡和被全球尺度地質記錄直接驗證的弊端。

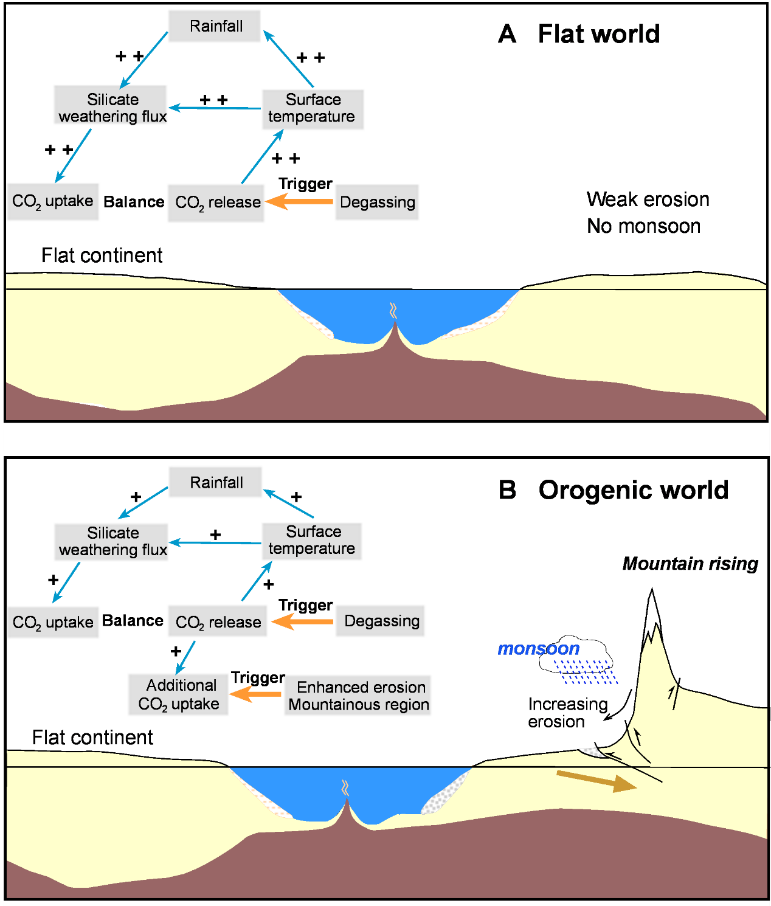

中國科學院青藏高原地球科學卓越創新中心、大陸碰撞與高原隆升實驗室方小敏研究員課題組聯合法國國家科學科學研究中心Albert Galy教授研究組針對上述難題,基于柴達木和西寧盆地高精度古地磁年齡約束的盆地地層序列,首次建立了青藏高原北部古近紀連續的大陸硅酸鹽風化強度記錄,發現全球變冷控制了該區域的硅酸鹽風化減弱過程(圖1)。據此提出了古近紀維持地質碳循環穩定的新的負反饋機制:青藏高原隆起快速消耗掉地球釋放的CO2,必須以地球其他廣大地區風化作用和CO2消耗量的降低來補償,從而達到地球釋放的CO2與風化消耗的CO2的總的平衡,保持地球表層溫度的相對穩定(圖2)。該研究對深入理解大陸剝蝕風化與全球氣候的關系,以及地球維持適合穩定的適合生物和人類生存環境的機制和全球變暖激發下的地球自我調節機制與未來氣候發展趨勢提供了新的視角。

第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0707)是該項目的第一資助。

論文信息:Fang, X., Galy, A., Yang, Y., Zhang W., Ye C., Song, C., 2019, Paleogene global cooling–induced temperature feedback on chemical weathering, as recorded in the northern Tibetan Plateau: Geology, 47, 992–996.

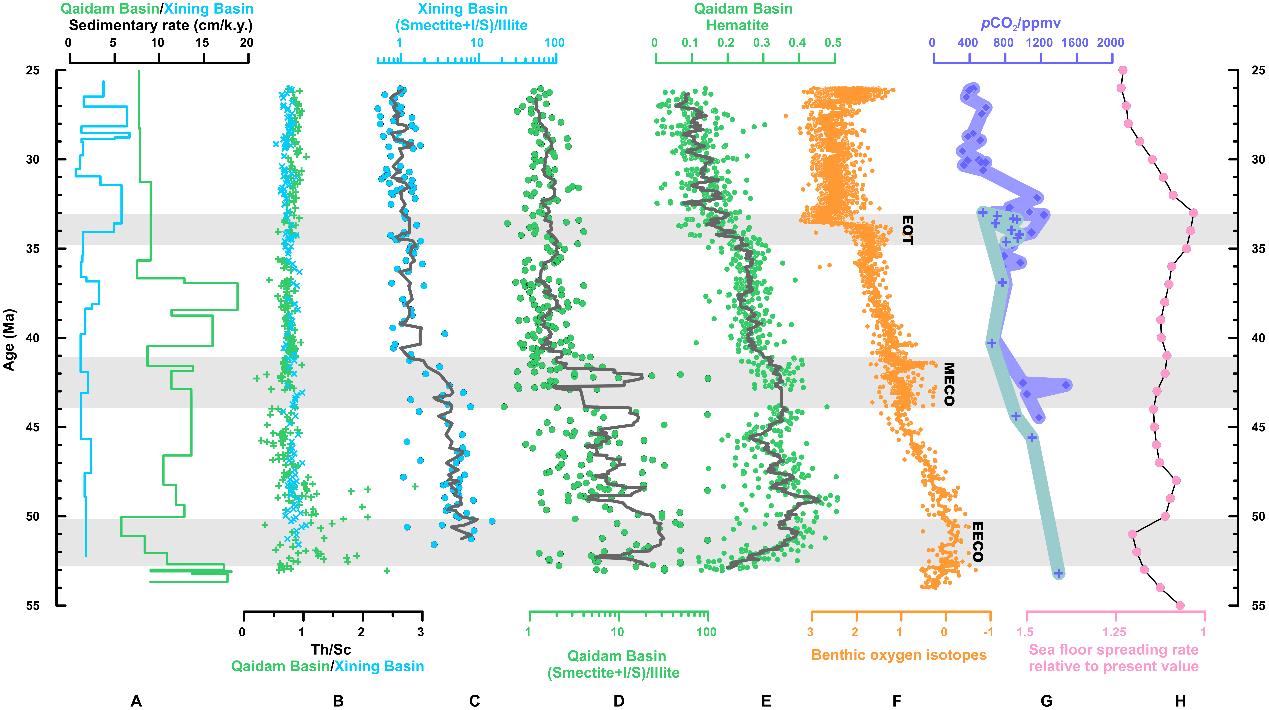

圖1 柴達木和西寧盆地古近紀粘土礦物和赤鐵礦含量(C-E)表征的流域硅酸鹽風化強度記錄以及與盆地剝蝕沉積速率(A)、物源記錄(B)和全球深海氧同位素(F)、大氣CO2含量(G)和海底擴張速率(地球內部CO2釋放的主控源)(H)的對比

圖2 新的負反饋機制概念模型示意圖。(A)“平坦”的大陸世界缺乏造山活動,地球內部CO2脫氣通量與溫度驅動的硅酸鹽風化CO2消耗量達到平衡。(B)青藏高原“造山”的世界中,地球內部脫氣產生的CO2被構造活動驅動的剝蝕過程所快速消耗,進而降低構造不活躍區溫度、降水和硅酸鹽風化通量,從而使得碳循環達到總的平衡