西藏秋色何處尋?

只有天氣開始轉冷,

連續五日的滑動均溫

都在22攝氏度以下,10攝氏度以上時,

才進入氣候意義上的真·秋天。

以地處溫帶季風性氣候區,

四季鮮明的北京為例,

氣候入秋往往是9月中旬,

某個靠近秋分的日子,

此時已經是立秋節氣的一個多月以后。

▼

1.歷法的秋季、習慣的秋季與氣候數據上的秋季并不相同,本文主要討論氣候數據上的秋。在實際生活里,人們更習慣將9-11月稱作秋。某日(n)滑動均溫是該日前后連續五日(n-2至n+2)溫度之和除以五的數值。圖為北京秋色,圖源:VCG

但海拔高度改變了游戲規則,

在世界之巔的西藏,

秋天的蹤跡卻顯得撲朔迷離。

▼

2.拉薩的秋天,圖源:VCG

01

西藏何處覓秋色?

西藏地勢高亢,地貌復雜,

自西北向東南,海拔逐漸降低。

從遼闊的高原到高聳的山脈,

從寬廣的盆地到深邃的峽谷,

有85.1%的面積在海拔4000米以上,

最高海拔自然是8844.43米的珠穆朗瑪峰。

▼

3.西藏地形和主要地理區域示意圖,制圖:鞏向杰,陳睿婷

隨著海拔升高,空氣愈發稀薄,

覆蓋在地表的“被子”變薄,

只能攔截更少的地表散失熱量,

這使得地面的熱量散失效率大幅提高,

且稀薄的空氣也使被吸收熱量的總量降低,

地表和近地表大氣一起變得寒冷。

▼

4.制圖:海拔升高溫度下降原理示意圖,空氣稀薄、阻止熱量散失能力下降、空氣吸熱上限下降,是造成高原地區寒冷的原因。制圖:鞏向杰、陳睿婷。

縱然西藏是中國太陽輻射最強的地方之一,

但這里卻成為中國同一緯度最冷的地方,

而高原頻繁的大風天也讓熱量難以蓄積。

這種終年寒冷的體驗,

使人們在氣候概念上,

重新定義了西藏的四季,

讓西藏有了無夏之地的稱謂。

▼

5.西藏季節分布示意圖,改自文獻【1】。制圖:鞏向杰,陳睿婷

海拔控制了溫度,溫度控制了季節。

在幾乎沒有夏天的西藏,

該去哪里尋找秋色、

怎樣的景觀才算得上秋色、

西藏秋色在以后會變成什么樣,

便成了幾個有趣的小問題。

02

長冬之境,秋色非秋

藏北高原又稱羌塘高原,位于西藏的西北方向,

由百里無人煙的阿里地區和那曲市西北部構成。

周圍高山聳立,東北為唐古拉山所限,

北部地勢較平緩,南部多有低山,

湖泊廣布,有咸有淡,

平均海拔在4700米左右,

是青藏高原的核心區域。

▼

6.藏北高原的山地、湖泊和草原景觀,圖中草地正處在生長季和非生長季過渡的階段,有黃有綠,圖源:VCG

高企的海拔令此地氣候寒冷,

全年均溫-3~0攝氏度,

即使是最熱的7月,

白晝最高溫有時可達20攝氏度,

但溫差很大,

日均溫常維持在5-10攝氏度【5】,

以連續均溫計,

全年大多數時間屬于氣候學意義的冬季。

若拋開四季的概念,

藏北高原的一年可以大致分為冷季和暖季。

冷季寒冷干旱,萬物凋零,

暖季溫和濕潤,生機勃發。

因為寒冷,

多數植物無法生存,

所以這里沒有大片森林,沒有密集灌木,

除了更高處裸露的巖石和冰雪,

只有一望無際的高寒草地甚至苔原,

鋪滿山坡,湖岸和高原面。

在低緯地區,顯露出高緯極圈的風情,

青藏高原“第三極”的稱謂,與此不無關系。

▼

7.藏北高原的草原返青景觀,圖源:VCG

與冷季與暖季相呼應,

藏北的草原也分為兩個生命階段,

分別是五至九月初的生長季(對應暖季),

和九月底至次年四月的非生長季(對應冷季)【6-7】。

▼

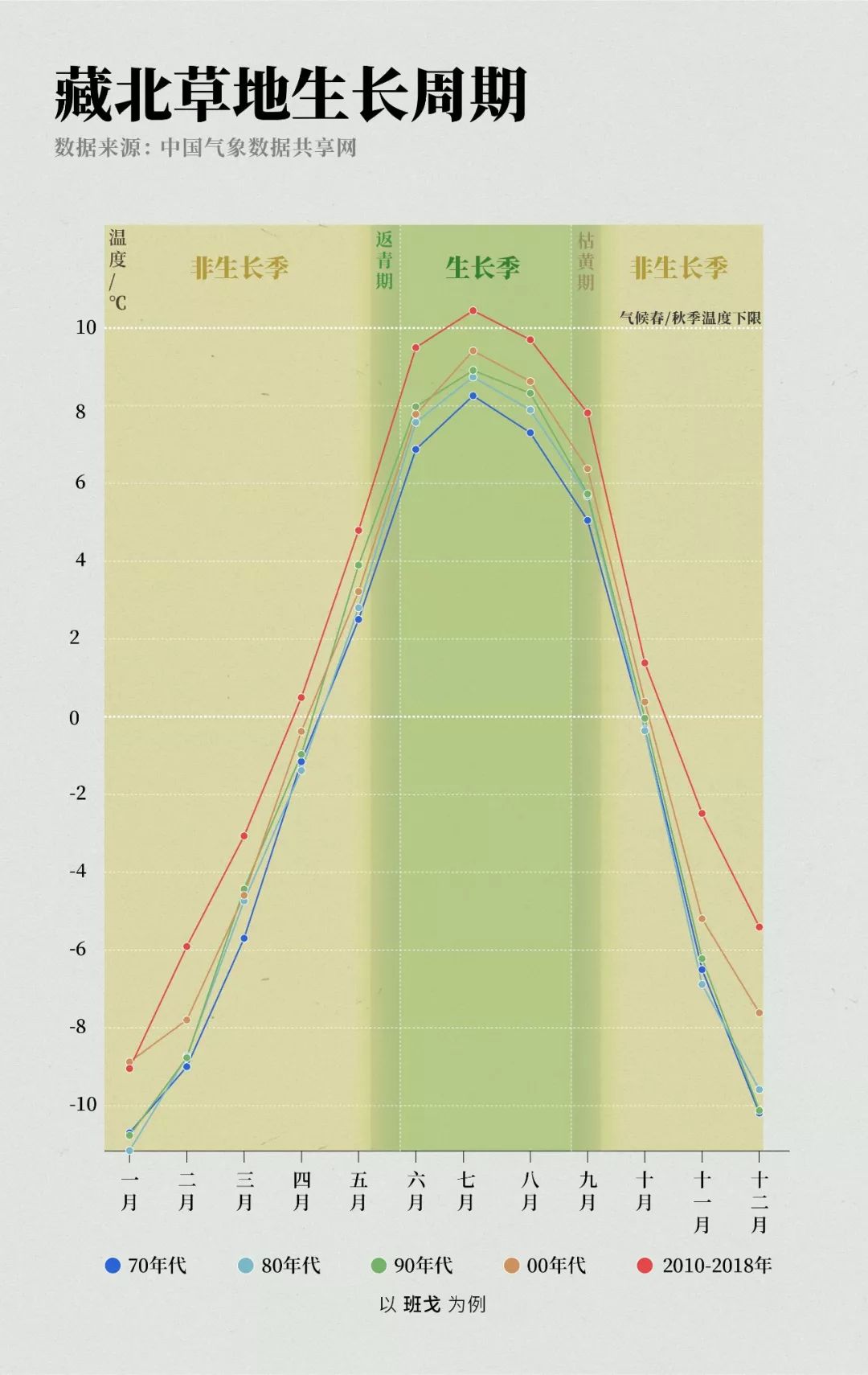

8.上世紀70年代以來,藏北高原東南部那曲市班戈地區的草地生長周期與月平均溫度的關系,數據來源見圖,圖中還可看出近半個世紀以來藏北高原的快速升溫。“氣候春/秋季溫度下限”是指連續五日滑動均溫門檻。生長階段引自文獻【6】,制圖:陳睿婷,鞏向杰

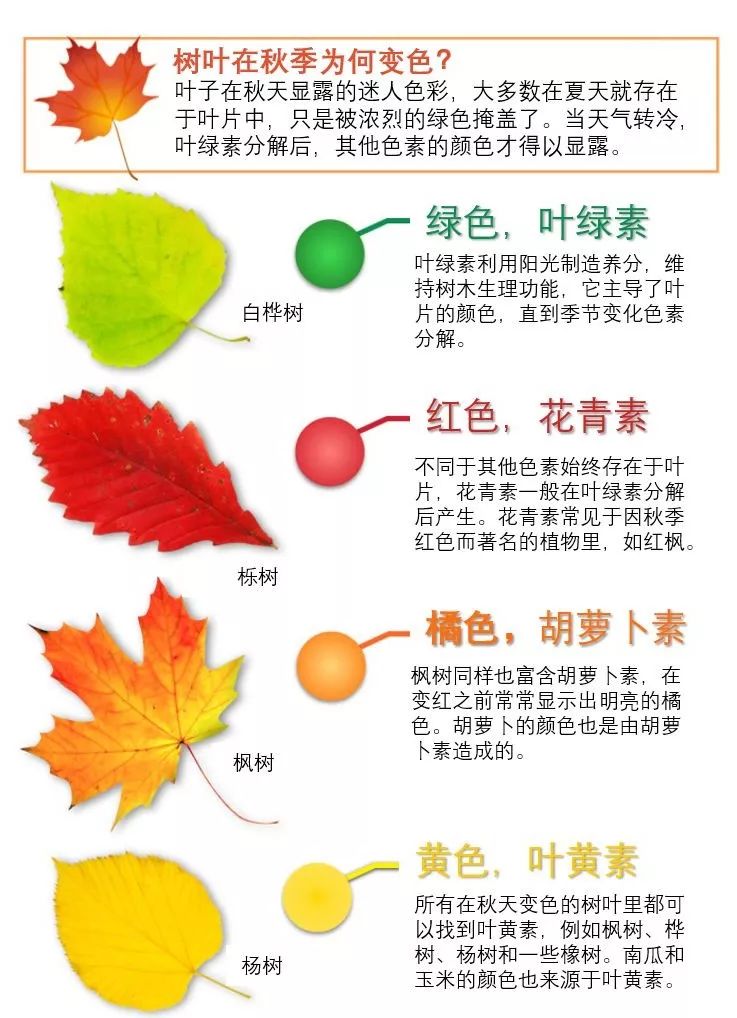

每當溫和多雨雪的暖季過去,

天氣逐漸變得寒冷,

葉綠素受冷分解,綠色褪去,

花青素、葉黃素和胡蘿卜素的顏色開始體現。

雖不是氣候上的秋天,

但卻有著視覺上的秋色。

▼

9.秋季葉片變色原因的簡單解釋,圖片譯自:Facebook.com/sciencebob,有修改

在高原轉冷的季節,

一望無際的金黃,

從柔美的遠山腳下,

蔓延到近處藍寶石一般的湖泊岸邊,

在藍天的映襯下,

不是金秋,勝似金秋。

▼

10.藏北地區處于枯黃狀態的草原一景,圖源:VCG。

結束了生長季的草地,

正是生物量最大的時節。

草葉雖漸漸枯黃【8】,

動物們食物充足,恣意奔跑。

▼

11.藏羚羊在枯黃的草原活動覓食,圖源:VCG。

雖然這里罕有人煙,

但牧民們會趕著畜群四處游走,

在乍現枯黃的時節里,

肥美了無數牛羊。

▼

12.已顯枯黃的草原上,牛羊遍地,圖源:VCG

牧歌飄揚,

牧人馳騁在這遼闊天地間,

對這似秋非秋的景致,

自是愛得深沉。

03

無夏之境,春秋守望

走下藏北高原,

越過岡底斯山和念青唐古拉山,

海拔下降帶動了溫度的上升。

盡管仍幾乎沒有氣象學意義上的夏季,

但春秋的變化已經顯現,

從這里開始,西藏才有了真正的秋色。

▼

13.岡底斯山脈南側拍攝的岡仁波齊峰,近景是枯黃的草地,圖源:VCG。

喜馬拉雅山與岡底斯山的冰川融水,

在兩條山脈之間的低洼地逐漸匯集,

沿著規模巨大的逆沖斷層向東流淌;

念青唐古拉山的雪水在群山里蜿蜒,

沖刷出無數山谷,形成大小河川;

它們共同孕育出青藏高原南部最雄偉的大江,

雅魯藏布江。

▼

14.處于低溫、干旱季節的雅魯藏布江中游河谷,圖源:VCG

自西向東,

雅魯藏布河谷和支流河谷的海拔逐漸下降,

相對充沛的水資源和適宜的溫度,

促使藏區人民在這里發展出繁榮的河谷農業。

青稞,小麥,豌豆,油菜等喜涼農作物此起彼伏,

為這里的秋色增添了別樣的色彩。

▼

15.雅魯藏布江中游,河谷兩側滿是農田,圖源:VCG。

它們是季節變換的參與者和見證者,

也是海拔高度和溫度最靈敏的指示器。

無論春播還是秋收,

都體現出層次感極強的立體化特征。

▼

16.阿里地區普蘭縣的秋季農田景觀,位于雅魯藏布江上游,圖源:VCG

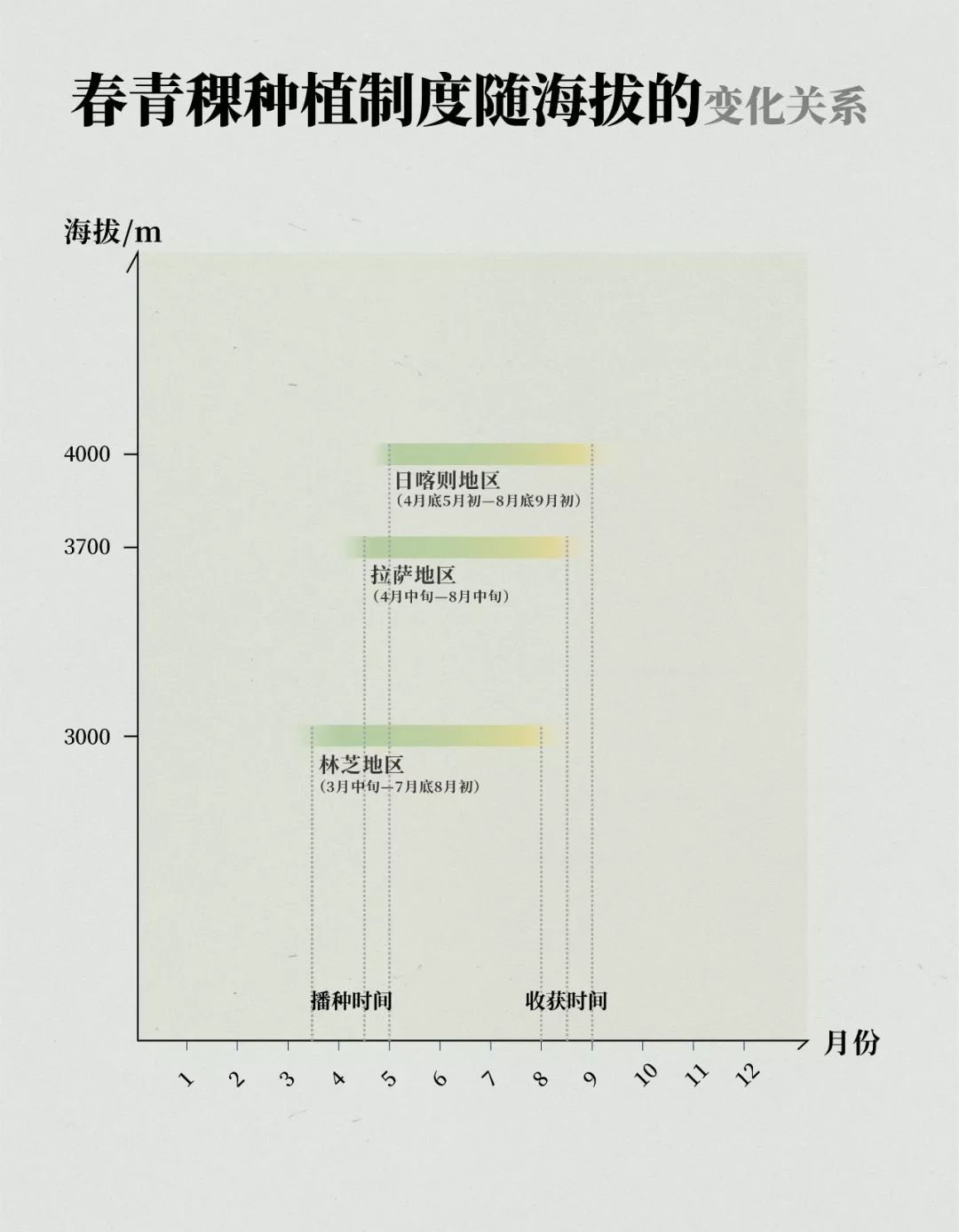

青稞是藏族人們的主要糧食作物,

從海拔600米到海拔4750米都可以生長,

春青稞的成熟期是4-6個月【9】,

而其播種時間和收割時間

自東向西、自低向高逐漸推延。

▼

17.青稞在西藏不同海拔區域的播種和收獲時間隨海拔升高而推延,資料源自私人通訊(張憲洲,鐘志明),制圖:陳睿婷,鞏向杰。

在拉薩地區,

春青稞的播種時間大約是4月中旬,

這大約也是拉薩春天即將開始的時節。

收割時間約為8月中旬,

比海拔3000米的林芝地區晚半個多月,

比海拔4000米的日喀則地區早半個多月,

盡管冬季會持續到5月前后,

但拉薩的冬天并不比華北地區更加寒冷,

平均低溫僅有零下三四度,

最低溫零下十幾度【5】,

冬小麥也能夠在這里正常生長。

▼

18.日喀則地區,雅魯藏布江畔度過冬春開始成熟的麥田,圖源:VCG

10月播種,經過一個冬春的緩慢生長,

在來年6月的晚春陸續開花灌漿。

等到了7-8月轉入秋天的時候【15】,

滿眼金色的麥穗就會躍然進入你的眼睛。

▼

19.西藏山南地區羊卓雍措周邊的金色麥浪,圖源:VCG。

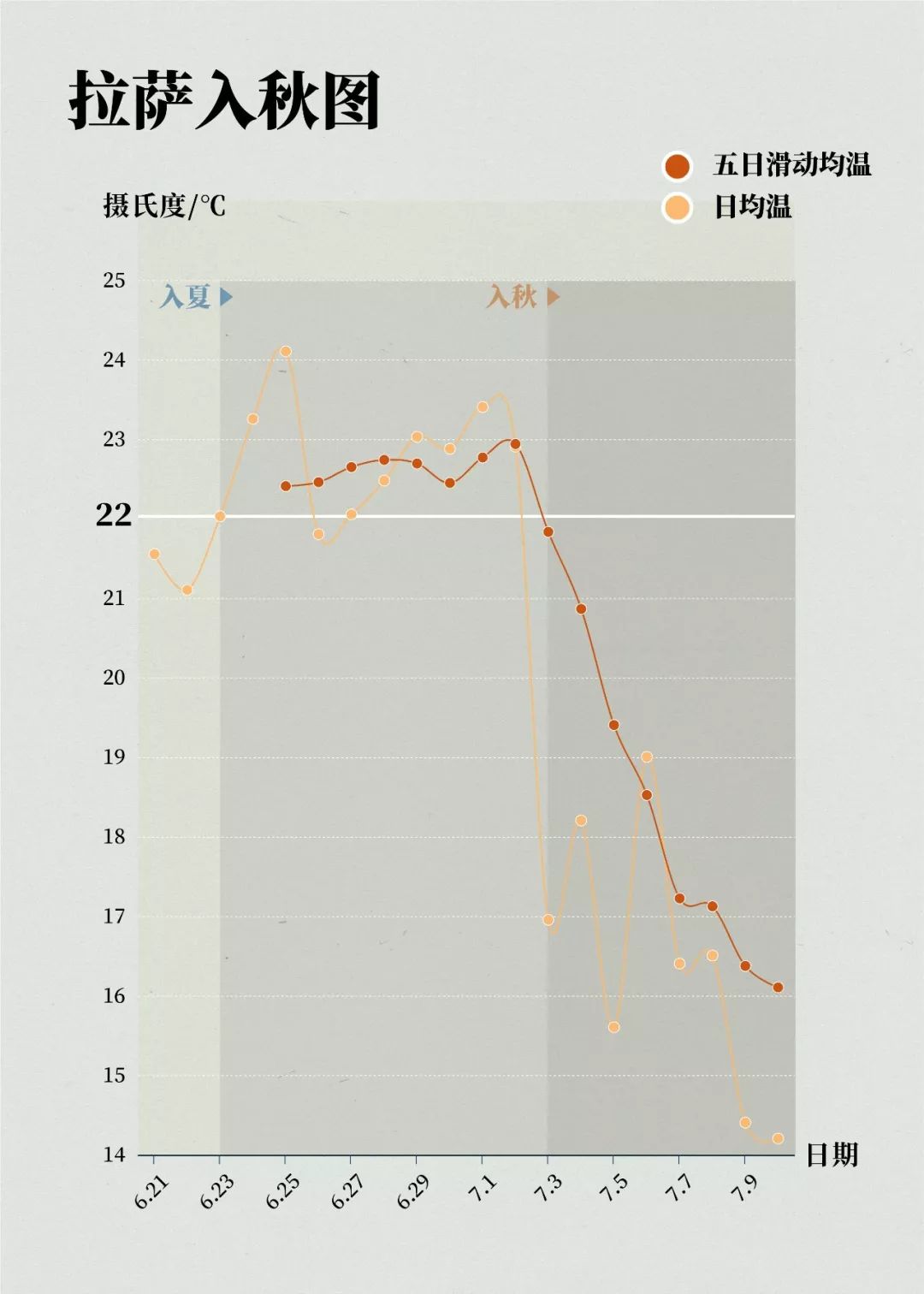

是的,拉薩通常沒有氣候意義的夏。

1949年后有氣象記錄以來的唯一一次,

是從2019年6月25日開始,

連續五天滑動均溫突破了22度,

于是以首個日均溫突破22度的日子,

即6月23日作為氣候入夏日。

拉薩就這樣迎來首個氣候夏天,

但持續到7月3日即告入秋。

▼

20.2019年,拉薩首次迎來了短暫的氣候夏天,持續僅十日;某日(n日)的滑動均溫是該日前后五天(從n-2日至n+2日)的溫度之和再除以五得到的溫度值。按照《氣候季節劃分》規定,當滑動平均氣溫序列連續5天大于22℃即告入夏,并以第一個普通日均溫超過22度的日期作為氣候入夏日,故為6月23日。數據來源拉薩氣象站(編號55591),制圖:陳睿婷,鞏向杰

一道在東部常屬于春末夏初的景致,

在拉薩卻常常屬于氣候上的秋季。

油菜花,

滿山遍野的油菜花,

鋪滿谷地的油菜花。

▼

21.拉薩河谷某地的油菜花盛景,圖源:VCG

這種金黃色的小花,

總是能夠撩撥人們的心弦。

就像所有其他金黃色的田野一樣,

意味著一年將有一個好收成。

這些,

是人們舌尖可以感知的秋色。

可是在西藏,

你絕對不會錯過的秋色,

卻掛在遙遠天邊。

04

長夏之地,秋色在云端

經過念青唐古拉山的助力后,

雅魯藏布江變得更加波瀾壯闊,

最終在南迦巴瓦山腳下畫出一個大彎,

經喜馬拉雅山南麓的藏南地區流往印度。

于是,高聳入云的喜馬拉雅東構造結被河水切開

塑造出世界上規模最大的高山峽谷,

雅魯藏布大峽谷。

起點從林芝市米林縣大渡卡村算起,

至墨脫縣巴昔卡村為止,全長504.6千米。

▼

22.墨脫縣城西側約5公里處的果果塘大轉彎,雅江自左向右流淌,山間的植被和縹緲云霧彰顯出一派亞熱帶景觀,圖源:第二次青藏科考隊

印度洋暖濕氣流沿地勢襲來,

來自大海的熱量和水汽,

源源不斷進入藏南和藏東南的高山深谷,

使這里的降水量和溫度都十分可觀。

喜馬拉雅山南麓的藏南地區,

有大量區域處在熱帶氣候的控制之下,

全年沒有氣候意義的冬季。

▼

23.云霧墨脫景觀,墨脫只有很短暫的冬季。圖源:VCG

不知是高山引起降水,匯聚河流侵蝕深谷,

還是深谷引來暖濕氣流,促成高山降水,

總之,天地間的復雜作用,

讓西藏東南地區,

出現了一山見四季的特殊景觀【5】。

▼

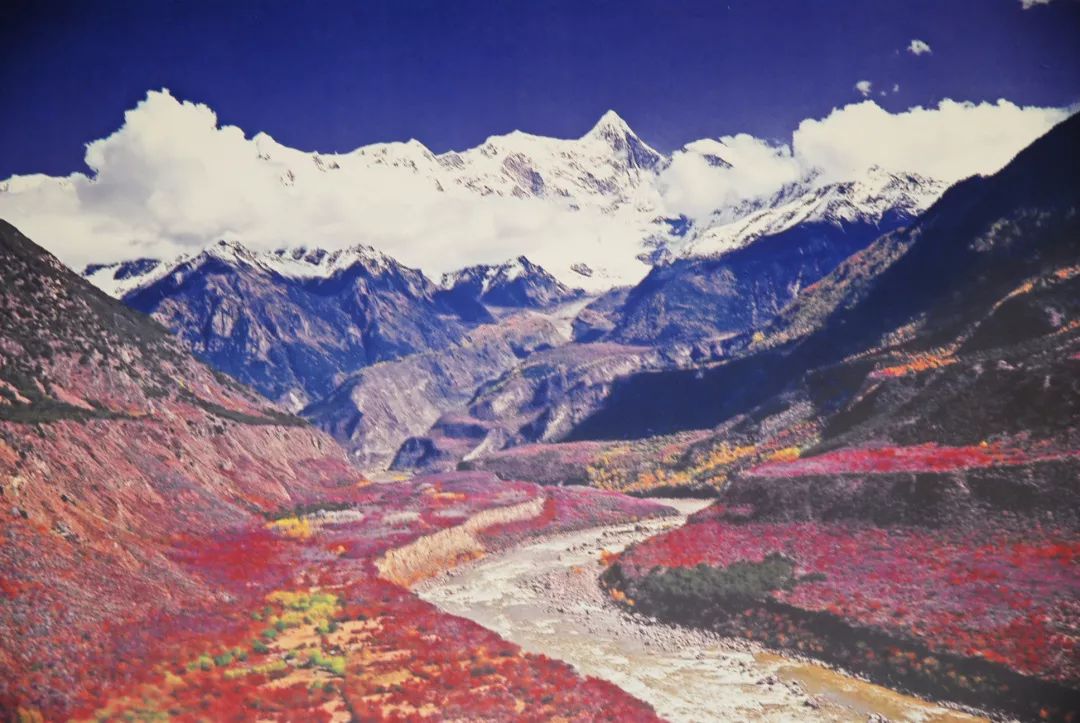

24.林芝地區視角遙望南峰時,可見遠處大片高山紅葉林,圖源:第二次青藏科考隊

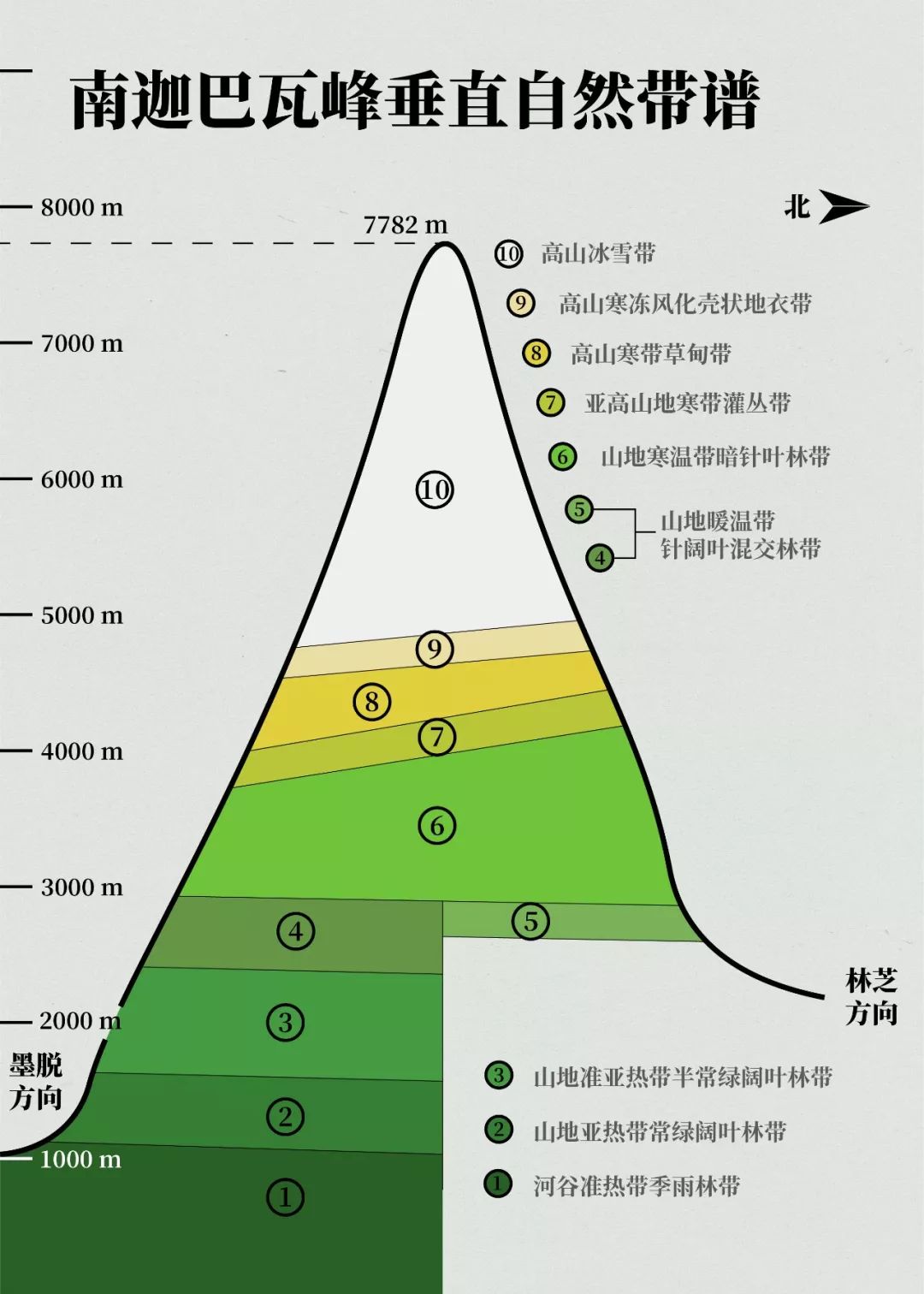

以喜馬拉雅山東段最高峰,

7782米高的南迦巴瓦峰為例,

南翼的雅江峽谷海拔600多米,

相對落差達到6000米;

北翼林芝地區河谷海拔3000米,

相對落差達到3000米。

山高谷深,極為壯觀,

來自印度洋的優越水熱條件,

在南迦巴瓦峰周邊

造就出相當完整的垂直自然帶譜【11】。

▼

25.喜馬拉雅山東段,南迦巴瓦峰的垂直植物帶譜,改自文獻【12】,制圖:鞏向杰、陳睿婷

南峰東南側的墨脫方向,

被亞熱帶-熱帶氣候籠罩,

山坡上生長著四季常青的森林,

常綠闊葉林和常綠針葉林占據統治地位。

只有林間偶爾出現的少量落葉樹木,

才會在10-11月間略微變色,

聊表對秋的些許敬意。

▼

26.南迦巴瓦峰東南側,山腰可見少量泛黃的落葉樹木,圖源:VCG

南峰雪線附近的高山灌木和草甸。

無論常綠林如何巋然不變,

至少云端的草木,

還是會向凜冽寒風低頭,

用星星點點的褐黃,

宣示高山之巔的秋色。

▼

27.2018年10月南迦巴瓦峰北坡航拍,靠近雪線的草甸及灌木開始呈現秋色,圖源:VCG

南峰北側是藏東南的林芝地區,

一個有著西藏最美秋色的地方。

在海拔3500-4000米,

針闊混交林和暗色針葉林中,

分布有大片落葉松、糙皮樺、

白樺、四蕊槭等落葉喬木【13-18】,

會在秋季露出紅黃各異的季相。

▼

28.季相是植物在不同季節表現出來的外貌。圖為林芝地區的南迦巴瓦峰北側山谷里的黃葉林,可見半山腰大面積的顯示出秋季的季相,圖源:VCG

雪山的掩映下,

大片紅的黃的樹林隱藏在半山腰,

將秋色顯露的淋漓盡致,

為這高原的人間,憑添一抹亮色。

05

守護人間秋色

從冰冷的藏北高原,到暖濕的東南谷地,

從上游的涓涓細流,到下游的雷霆萬鈞,

從田間地頭的豐收喜悅,到高山之巔的云端秋色,

▼

29.藏羚羊在處于枯黃季的草地活動,圖源:VCG

西藏的秋色從來不等于秋季,

任性,灑脫,立體,有型的秋色,

永恒綻放在雪域高原的每一處角落,

點綴著這里的煌煌人間。

▼

30.藏東南林芝地區尼洋河的立體秋色,圖源:VCG

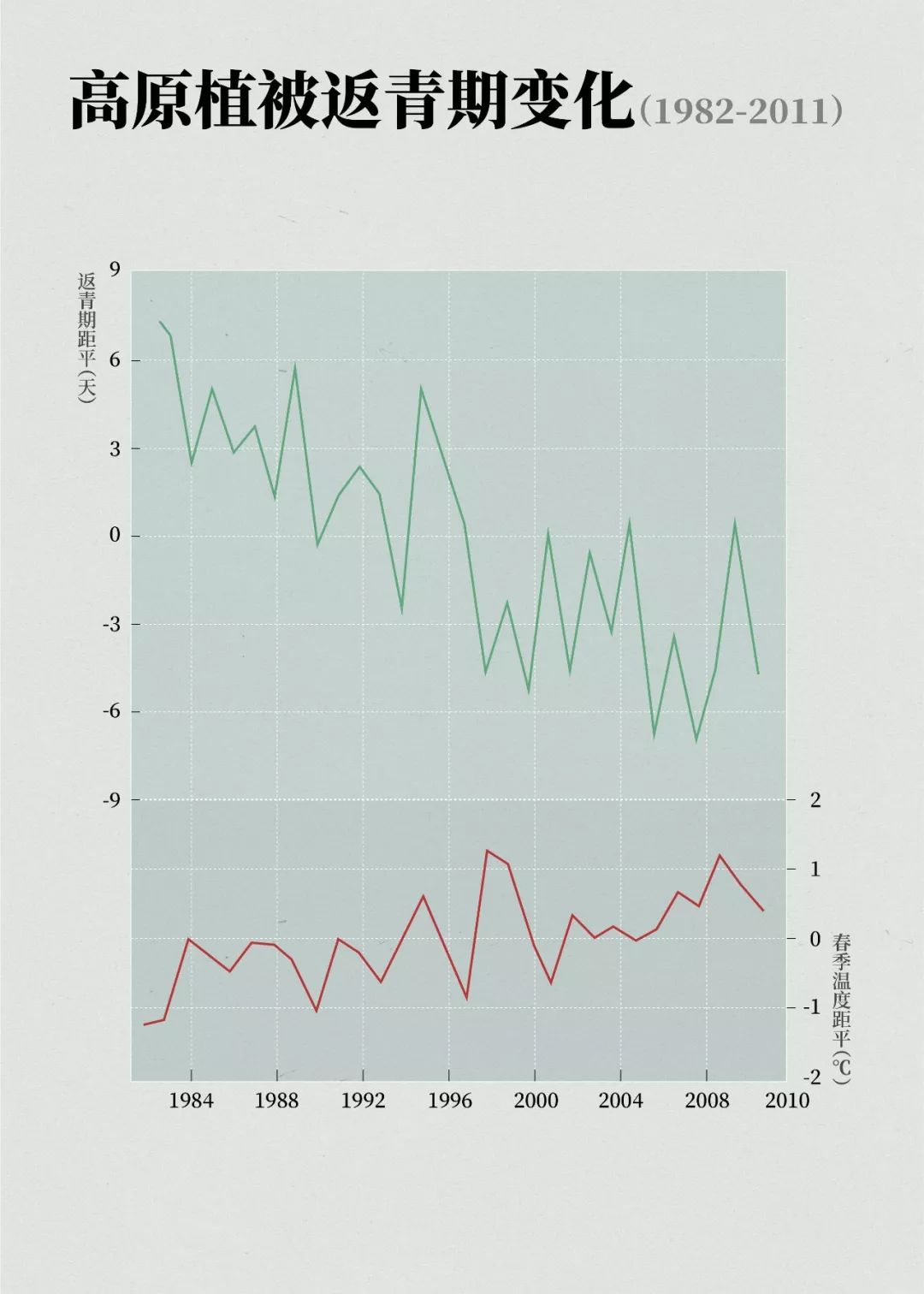

隨著全球變暖加劇,

青藏高原成為中國升溫最快的地理區域。

近五十年來,

西藏的平均升溫速率是全球同期的兩倍,

本世紀已達到每十年上升0.3~0.4攝氏度【22】。

西藏正在逐漸變暖變濕,

已經成為當代十分顯著的環境變化,

全球變暖為西藏秋色帶來新的變數。

在藏北高原,

草地的返青季提前,枯黃季延后,

每年的生長季隨之延長,

秋色來到的時間推延,

但草地植被的生產力漸漸提高。

▼

31.隨著全球變暖的加劇,西藏高原植被的返青季顯著提前,春季溫度也有明顯提高。改自文獻【26】。制圖:陳睿婷,鞏向杰

在藏南谷地,

氣候變暖使一些傳統農業種植區的范圍發生變化,

總體呈現變大、變高的趨勢,

如上世紀70年代以來,青稞的種植上限升高【22】。

變暖還使產量提升、復種指數提升、種植品種增多,

總體而言,全球變暖在一定程度上

客觀提升了西藏農牧民的生活水平,

為秋天的收獲又增添了幾分喜悅。

▼

32.因豐收而滿臉喜悅的藏族農婦,圖源:VCG。

在自然變遷之外,

灑脫的高原秋色也需要人們守護。

在藏北高原,

成立于2001年的羌塘國家級自然保護區

已經默默守護草原19年。

但它不是“一個人在戰斗”,

西藏擁有中國總面積最大的自然保護區群,

它們默默守護著這里的一草一木。

在未來,

本著“綠水青山就是金山銀山”的信念,

西藏將把生態環境保護推動到更高水平,

繼續守護高原的寶貴秋色。

▼

33.藏北高原的牧民與自然和諧相處,來源:VCG

2004年,西藏啟動退牧還草工程,

至今已堅持了15年。

根據驗收結果,截至2013年時,

工程區內植被覆蓋度從49.66%提高到57.97%【23】,

盡管有西藏變暖、草原擴張的大背景,

但退牧圍欄區內的各項植被指標,

都顯著大于圍欄區外【24-25】,

圍欄封育3年即可使草地覆蓋度提高16.9%。

圍欄內的植被覆蓋度提高了9.9%至22.5%【25】,

退牧還草取得了良好的成效,

使藏北草原的秋色景觀更顯厚重。

▼

34.藏北草原的退牧還草圍欄一景,左側為退牧保護區域,草地的植被覆蓋度、植株大小和植物種類都優于未做退牧保護的右側。供圖:第二次青藏科考隊。

天然林保護工程也在西藏取得豐碩成果,

2000-2010年間的第一期天保工程,

使昌都市三個工程區的森林覆蓋率

從38.65%提高至39.35%;

2010年至今的第二期工程,

使森林覆蓋率又增加到39.75%【20-21】。

19年來,中國人不僅守護了一方森林,

也守護了那些云端上的秋色。

▼

所以,西藏秋色何處尋?

西藏的秋色不等于秋季,

它可以出現在一年中的每個時段;

它可能出現在長冬之地,

只要水熱適宜;

也可以出現在長夏之境,

只要山峰夠高;

36.天保工程實施后,藏東南森林的初秋景觀,圖源:第二次青藏科考隊。

更會出現在熙攘人間,

只要你有勤勞的雙手去灑下種子,

有堅定的信念去守護草原,

有無限的堅韌去呵護森林;

37.隨著生態保育力度加大,拉薩河南側的荒山也開始布滿植被,圖源:第二次青藏科考隊。

然后,

還要有一雙發現秋色的眼睛,

靜待時節變遷,

秋色,

就一定會如約到來。

▼

38.林芝市米林縣直白村,掩映在一山秋色中的房屋,圖源:圖蟲創意。

感謝閱讀

創作團隊

策劃 |姚檀棟、安寶晟、戴玉鳳、王偉財、周蕾蕾、姚汝楨,云舞空城撰文 |張憲洲、云舞空城審核 | 姚檀棟、安寶晟、張憲洲、劉勇勤圖編 | 謝禹涵

參考文獻:

【1】林之光.中國氣候[M].氣象出版社, 1987

【2】林之光.關注氣候:中國氣候及其文化影響[M].中國國際廣播出版社, 2013.

【3】王曉軍,程紹敏.西藏主要氣候特征分析[J].高原山地氣象研究, 2009(4).

【4】孫航,楊丹,陳建偉.雅魯藏布大峽谷,從熱帶到寒極[J].森林與人類,2012(12).

【5】趙濟.新編中國自然地理[M].高等教育出版社, 2015.

【6】除多,德吉央宗,普布次仁, et al. 西藏藏北高原典型植被生長對氣候要素變化的響應[J].應用氣象學報, 2007, 18(6):832-839.

【7】宋春橋,游松財,柯靈紅, et al. 藏北高原植被物候時空動態變化的遙感監測研究[J].植物生態學報, 2011(8):853-863.

【8】田發益,金艷梅,張曉慶, et al. 林周河谷高寒草甸和灌叢草場可飼用天然牧草時空變化特征[J].中國草食動物科學, 2019, 39(01):39-44+52.

【9】農業部小宗糧豆專家指導組,全國農業技術推廣服務中心. 2017年青稞生產技術指導意見[J].農村科學實驗, 2017(4).

【10】胡頌杰.西藏農業概論[M].四川科學技術出版社, 1995.

【11】彭補拙.關于西藏南迦巴瓦峰地區垂直自然帶的若干問題[J].地理學報, 1986, 53(1):51-58.

【12】 徐慧,彭補拙.南迦巴瓦峰與托木爾峰山地垂直自然帶的比較[J].山地學報, 2002, 20(4):432-437.

【13】李倩中,劉曉宏,蘇家樂.我國槭樹科植物研究進展[J].江蘇農業科學, 2008(6):184-186.

【14】李渤生.東喜馬拉雅南翼山地的半常綠闊葉林[J].植物學報, 1985(3):112-114.

【15】次仁多吉,旦增措拇. 2009年拉薩市冬小麥全生育期農業氣象條件及年景評價[J].西藏科技, 2010(6):54-56.

【16】羅大慶,鄭維列,王景生, et al. 西藏米拉山白樺種群生物量和生長量研究[J].應用生態學報, 2004(8).

【17】陶德玲.西藏落葉松生長特征研究[J].西藏科技, 2010(10):35-37.

【18】陳風杰.松柏類植物景觀調查研究[D].浙江農林大學.

【19】張麗瑋.冀北山地主要景觀生態林結構與景觀質量評價研究[D].河北農業大學, 2013.

【20】布阿牛.西藏天保十年成就顯著[J].林業經濟, 2011(10):42-43.

【21】薛輝.西藏實施天保工程(二期)的實踐與探索[J].綠色科技, 2016(21):68-69,共2頁.

【22】姚檀棟等.西藏高原環境變化科學評估[R]. 中科院青藏高原所, 2014.

【23】農業部:中國西部地區實施退牧還草工程成效顯著(http://www.gov.cn/gzdt/2011-08/04/content_1919844.htm)

【24】孫銀良,周才平,石培禮, et al. 西藏高寒草地凈初級生產力變化及其對退牧還草工程的響應[J].中國草地學報, 2014, 36(4):5-12.

【25】王小丹,程根偉,趙濤, et al. 西藏生態安全屏障保護與建設成效評估[J].中國科學院院刊, 2017(01):35-40.

【26】Shen M, Zhang G, Cong N, et al. Increasing altitudinal gradient of spring vegetation phenology during the last decade on the Qinghai–Tibetan Plateau[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2014: 71-80.