冰川學研究獲系列進展

冰川物質平衡是表征冰川積累和消融最重要的參數之一,是目前國際冰川學界重點和前沿觀測研究領域。任務二中國科學院西北生態環境資源研究院李忠勤研究團隊在新疆天山冰川國家野外科學觀測研究站(簡稱天山冰川站)長期致力于物質平衡研究,近期取得了系列研究成果并在國際期刊發表。

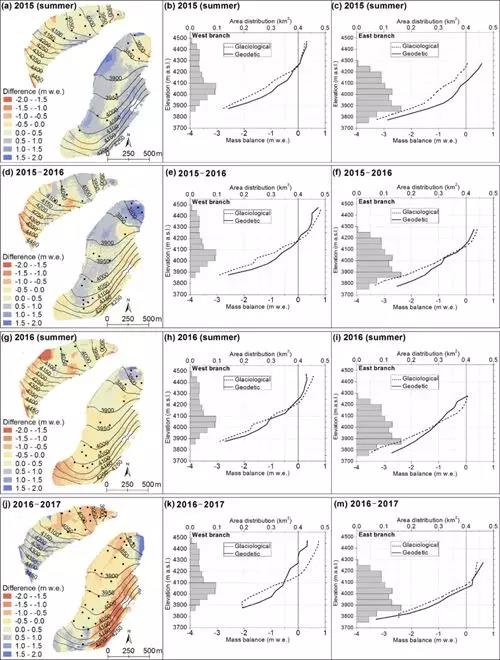

(1)基于地基三維激光掃描技術的物質平衡觀測研究。2018年天山冰川站啟動中科院野外站重點科技基礎設施建設項目,建立面向我國西北干旱區6條參照冰川的觀測網絡,引入國際先進的Riegl VZ-6000地基三維激光掃描系統,開展冰川物質平衡觀測研究。目前在天山烏魯木齊河源1號冰川的研究已取得進展。研究發現,基于地基三維激光掃描技術的大地測量法冰川表面高程變化值與冰川學法獲取的同名點的高程變化值相關。大地測量法冰川物質平衡與冰川學法物質平衡在冰川大部分區域空間差值的絕對值很小,兩種方法計算出的物質平衡線高度十分接近(圖1)。這一結果表明采用地基三維激光掃描技術開展年度或年內物質平衡觀測研究具有巨大潛力,是傳統冰川學物質平衡觀測的最佳替代。

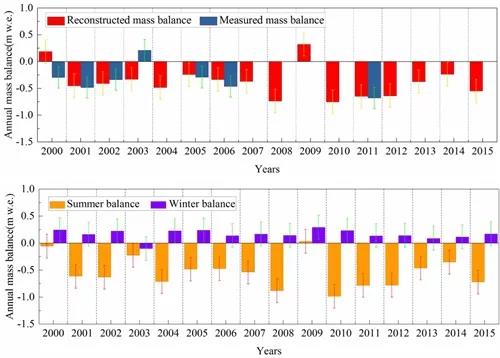

(2)長序列物質平衡重建。冰川物質平衡觀測異常困難,全球外長序列觀測資料十分有限,彌足珍貴。20世紀90年代以來,中亞地區僅有數條監測冰川的長序列物質平衡資料由于前蘇聯解體出現了中斷,該區的實測物質平衡資料更為稀少。為此天山冰川站于1998年開啟天山中段奎屯河流域哈希勒根51號冰川的物質平衡觀測工作,但資料尚不連續。近期的研究基于該冰川7年的物質平衡實測資料,結合冰川表面氣象資料和再分析數據,利用冰川物質平衡模型重建了該冰川1999-2015年的年物質平衡和季節物質平衡(圖2),并揭示了其變化規律和控制因素,為中亞地區冰川物質平衡觀測增添了珍貴的長序列數據。

(3)物質平衡關鍵參數的觀測研究。冰川表面反照率和表磧覆蓋是影響冰川物質平衡的兩個關鍵參數。針對烏源1號冰川的反照率遙感反演研究表明,消融初期,冰川表面反照率值很高,平均在0.7以上,空間變化不明顯。隨著消融的進行,反照率逐漸降低,至消融中后期降至最低,在0.3左右,空間上呈現隨海拔升高而增大的趨勢,且物質平衡線附近增加最快。冰川反照率的這種時空格局除了受入射輻射(云量和太陽高度角)影響外,冰川表面特征(積雪、裸冰范圍及吸光性物質的含量等)是決定其變化的主導因素。圍繞天山托木爾峰青冰灘72號冰川的研究,通過對氣候變化、冰川響應延遲、冰川地形特征和表磧覆蓋影響的綜合分析,揭示了隨氣候持續變暖,表磧范圍和厚度增大,對冰川消融抑制作用增強,表磧覆蓋型冰川退縮會有所減緩的響應規律。

此外,天山冰川站雪冰化學研究團隊還對西北干旱區的大氣污染物(揮發性有機物、黑碳、水溶性離子及氣態前體物等)變化特征和成因進行了深入研究,并取得高水平成果。

上述研究成果相繼在國際地學期刊發表,其中The Cryosphere 一篇、Journal of Glaciology 三篇、Global and Planetary Change 一篇、Science of the Total Environment 兩篇。第一作者為徐春海(兩篇)、岳曉英、張慧、王璞玉、周茜和汪芳林,通訊作者為研究員李忠勤等。

上述成果獲得中科院A類戰略性先導科技專項泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設(XDA20020102、XDA20060201)、第二次青藏高原綜合科學考察研究專項(2019QZKK0201)、國家自然科學基金國際(地區)合作研究項目(41761134093)和冰凍圈科學國家重點實驗室基金(SKLCS-ZZ-2019)等資助。

基于Riegl VZ-6000的大地測量法和冰川學法冰川物質平衡的空間差值(a, d, g, j)及海拔梯度的對比(b, c, e, f, h, i, k, m)

2000-2015年天山奎屯河流域哈希勒根51號冰川物質平衡重建