第二次青藏高原綜合科學考察研究之 “地氣相互作用與氣候效應”立體綜合加強觀測試驗第二階段(季風中)工作圓滿完成

為深入研究青藏高原地氣相互作用過程及其影響天氣氣候的機理,在“第二次青藏高原綜合科學考察研究”、“中科院戰略性先導科技專項(A類)“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”、國家重點研發計劃“重大自然災害監測預警與防范”之重點專項“青藏高原地-氣相互作用及其對下游天氣氣候的影響”和國家自然科學基金重大研究計劃青藏高原地-氣耦合系統變化及其全球氣候效應”之重點項目“泛第三極地區多圈層地氣相互作用過程及其影響區域能量和水分循環的機制研究”等項目的支持下,7月28日至8月1日,我所“地氣作用與氣候變化研究”團隊聯合國內外十余家單位在青藏高原及周邊地區開展了綜合立體觀測試驗。觀測期間,每日四次定時探空觀測,該探空試驗可獲取到由地面到高空約30 km范圍內的氣溫、氣壓、濕度、風速、風向等數據,與第一階段相比,此次試驗在外場試驗觀測和研究內容上均進行了改進:地基垂直指向雷達、微波輻射計、地面雨滴譜和無人機等被用于地基-天基—空基三維立體綜合觀測,建立了新一代衛星遙感、探空、雷達、地面長期綜合觀測系統。

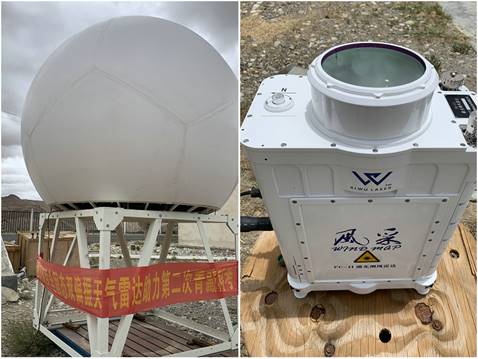

珠峰站參與探空試驗的地基雷達

根據試驗安排,本年度立體綜合加強觀測試驗第一階段已在今年南亞季風爆發前的5月14-19日結束。根據印度氣象局對南亞季風監測,今年南亞季風已于7月2日影響到青藏高原全域,因此此次試驗選在南亞季風斷面上不同地點同步進行,分別是珠峰大本營、林芝、阿里、那曲、沱沱河、平涼、敦煌以及喜馬拉雅南麓尼泊爾加德滿都。立體觀測試驗站點涵蓋了青藏高原及周邊地區的荒漠礫石、林間草地、高寒草甸、黃土塬上、戈壁沙漠等諸多典型陸地下墊面。南亞季風結束后,本年度第三階段(季風后)立體加強試驗也將于10月下旬開展。

試驗人員監控氣球升空后狀況

為獲取這些科學數據,野外觀測人員付出了艱辛的勞動:首先是高原反應,其次是深夜觀測。基于探空觀測要求,探空氣球釋放兩個時次選擇在凌晨1點和清晨7點,接收信號持續約90分鐘。每次探空實驗結束時間基本都是凌晨或清晨,盡管又困又乏,但大家都為有一個好的觀測數據而高興。由于是多地探空試驗同時進行,探空天線的調試、聯調、組裝、探空氣球的使用等,均增加了此次觀測任務的復雜性。全體觀測人員各司其職協同作戰,圓滿完成了各項綜合觀測任務。

晨曦初露,科考人員開始準備釋放球

此次科學試驗按照第二次青藏高原綜合科考領導小組的要求和專家指導組的指導建議,加強與試驗參與單位的密切合作,推進天-地-空和新型設備相結合的立體觀測與資料共享應用,加強青藏高原地-氣物理過程及其對我國天氣氣候影響的原創性研究。將為進一步研究青藏高原大氣邊界層-對流層-低平流層大氣結構及其物質輸送與交換、季風降水過程水汽輸送通道與來源等科學問題提供第一手觀測資料,發展適用于高原復雜地形的青藏高原陸面-大氣耦合模式系統,同時也為驗證多種再分析資料在青藏高原地區的準確性提供數據支撐。