青藏科考,萬里追風!——中科院地球環境研究所科考分隊出征

2019年6月28日下午,第二次青藏高原綜合科學考察中科院地球環境研究所分隊集結準備出發。

科考隊全體成員合影

劉禹所長代表科考分隊發表出征講話:他首先對研究所能承擔這次青藏科考的西風-季風歷史演化及協同作用的任務表示高興。交代科考隊員一定要“不忘初心,牢記使命”,克服一切困難,圓滿科考任務,不負黨、國家和科學院所托。同時,他也囑咐科考隊員野外的一些安全注意事項,希望大家平安歸來。

劉禹所長講話

安芷生院士也來到出征儀式上,他說雖然這么多年我們所扎根在西部做了很多工作,但是仍然有不足的地方。這次科考,他請隊員們注意一個他本人一直很關心的科學問題:西部的水汽來源,是北冰洋,西風,還是季風。最后安院士也囑托科考隊高高興興出門,平平安安歸來,并授旗科考分隊隊長孫有斌副所長。

安芷生院士授旗

青藏高原是世界屋脊、亞洲水塔,也是我國重要的生態安全屏障和戰略資源儲備基地。1972年中科院制定了青藏高原綜合科學考察規劃,以“青藏高原的隆起及其對自然環境和人類活動影響”為主題,組織地學、生物學、農學等多個專業,從1973年至1980年開展了多學科綜合研究。此次考察積累了大量第一手科學資料,填補了青藏高原一些地區和學科研究的空白,為青藏高原生態保護和社會經濟發展提供了堅實的科學基礎。

第二次青藏高原綜合科學考察研究將對青藏高原的水、生態、人類活動等環境問題進行系統研究,分析青藏高原環境變化對人類社會發展的影響,提出青藏高原生態安全屏障功能保護和第三極國家公園建設方案。

此次中科院地球環境研究所參加科考的主題為“青藏科考:西風-季風歷史演化及協同作用”。未來5年將基于西風、季風縱橫斷面的科學方案,在青藏高原5大綜合考察研究區開展系統的黃土、石筍、湖沼、樹輪等材料的廣泛調查采樣。以高準確度年代標尺和高分辨率多類型環境指標的提取和綜合分析研究,建立最近13萬年以來季風和西風氣候在不同時間尺度上的變化序列。本專題將為深刻理解現代西風-季風相互作用提供歷史相似型和機理的理解,為預估未來季風、西風發展趨勢及其對高原水資源的影響提供科學依據。

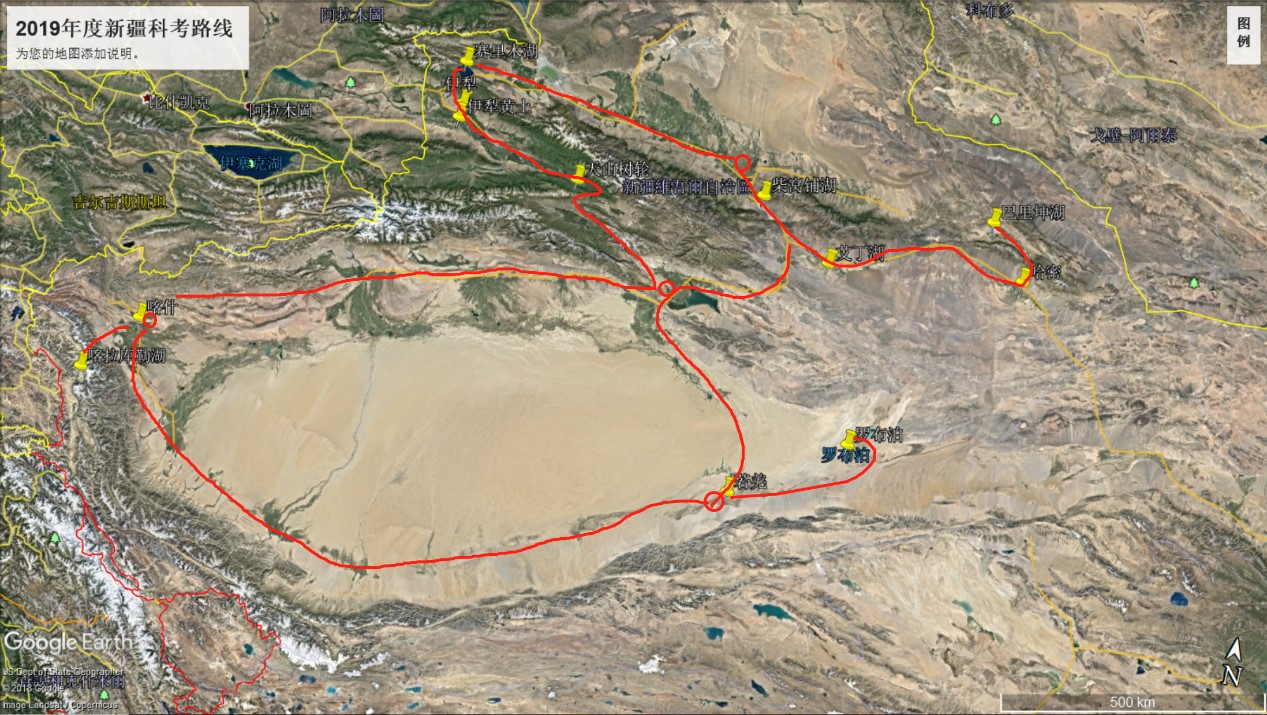

2019年度地環所分隊天山-帕米爾區科考路線圖(國內段)

科考隊成員具有豐富的青藏高原研究經驗,發表了大量有關青藏高原及周邊地區環境變化的高水平研究論文。

樹輪小組在青藏高原東北部及周邊區域開展了大量的樹輪研究工作,建立了高原東北部2485年年均溫度序列,發現20世紀在過去1000年中最暖,提出太陽輻射千年尺度周期決定了溫度趨勢變化的長期走向, 百年尺度周期控制了溫度變化的幅度。

樹輪小組合影

黃土小組在亞洲內陸干旱荒漠區、黃土高原與黃土沙漠過渡區等地開展了綜合考察,尤其在天山-帕米爾地區,包括伊犁盆地、楚河谷地、費爾干納盆地以及塔吉克凹陷內開展了大量的野外黃土調查,多次完成青藏高原腹地、滇西、川藏、青藏等多線路專題綜合科學考察。

黃土組小組合影

石筍小組已經在江河湖源和一江兩河區、天山、帕米爾地區、以及橫斷山高山峽谷區等研究區進行多次野外洞穴科考,并對吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等國家開展了數次中外聯合科考,采集一批優質石筍樣品,發表了青藏高原的石筍古氣候記錄,對高原南部降水氧同位素的解釋和降水同位素古高度重建提出新認識。

石筍小組合影

湖沼小組多次對青藏高原腹地的可可西里、羌塘高原、柴達木盆地、青海湖,以及橫斷山地區的洱海、程海、瀘沽湖等湖泊開展過綜合科學研究,并對天山-帕米爾地區的賽里木湖、卡拉庫里湖等進行了環境鉆探。

湖沼小組合影

本次科考,還設立了綜合小組,專門保障科考所獲數據的和資料的處理及分析,以及科考分隊的行動的協調和安排。

綜合小組合影

這次出征,地環所科考成員將謹記習總書記對青藏科考的囑托:發揚老一輩科學家艱苦奮斗、團結奮進、勇攀高峰的精神,聚焦水、生態、人類活動,著力解決青藏高原資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方面的問題,為守護好世界上最后一方凈土、建設美麗的青藏高原做出新貢獻,讓青藏高原各族群眾生活更加幸福安康。