泛越第三極

文/ 吳飛翔

審校/ 張強弓、王偉財、李久樂

編輯/ 馮新玥

青藏高原如何隆起成為今天的“世界屋脊”?

它曾怎樣影響高原和周邊地區的生態環境?

生物又如何響應如此重大的地質、環境事件而演化?

![]()

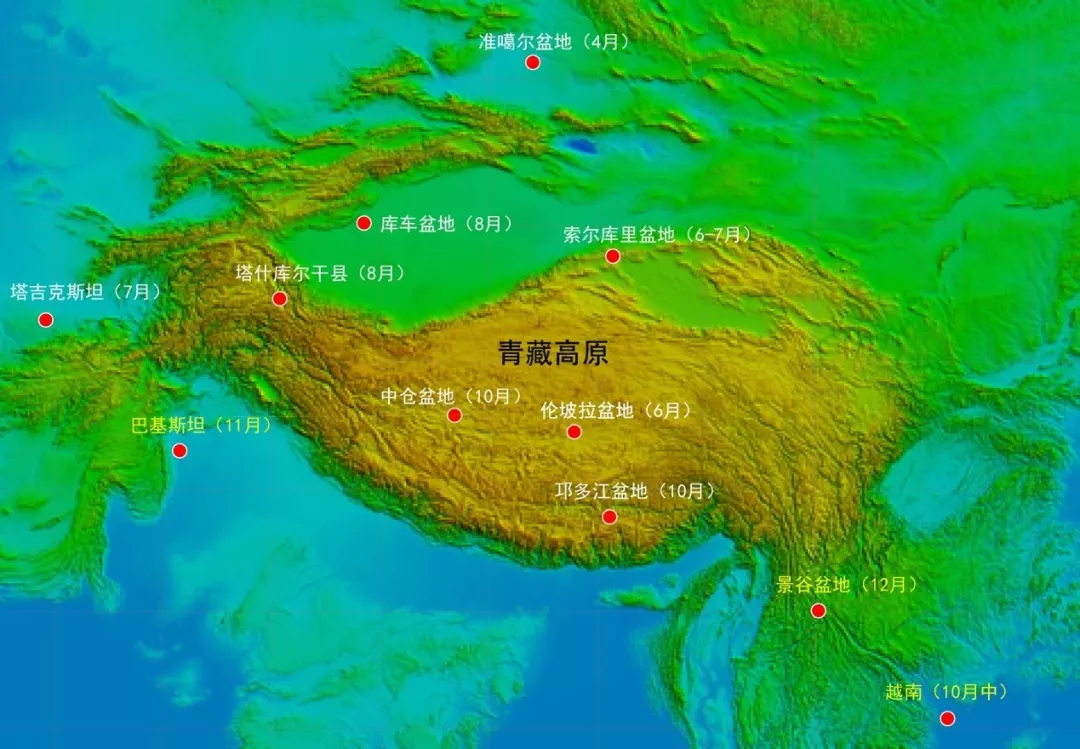

古生物科考隊2018年考察地點

追隨第二次青藏高原綜合科學考察研究的動員號角,古生物科考隊在中科院先導專項“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”、“關鍵地史時期生物與環境演變過程及其機制”、中科院生物演化與環境卓越創新中心和第二次青藏科考項目的支持下,奮力奔走于這片神秘的土地,苦心追索,試圖解開高原地質和生命歷史之謎。

在往年考察的基礎上,2018年古生物科考隊完成了青藏高原及周邊昆侖-阿爾金、中亞、南亞和東南亞多個地點的科學考察,收獲頗豐。

藏北尋寶

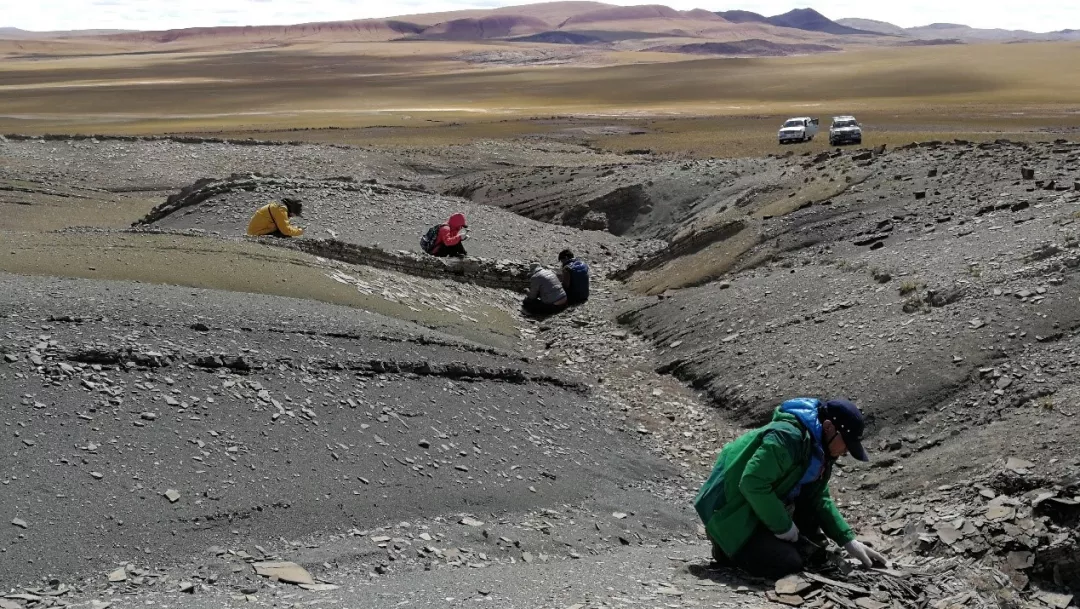

6月,中科院古脊椎所吳飛翔副研究員和西雙版納熱帶植物園蘇濤研究員領科考隊員展開今年的青藏高原野外發掘工作,在藏北倫坡拉盆地采集了豐富的化石標本。

藏北化石點,左下白點為車隊(無人機拍攝)

開山探寶

雖然選擇在地表出露的巖層發掘,對草場影響很有限,但發掘后我們還是在牧民兄弟們幫助下回填,將發掘對工作點附近的環境影響最小化。

數月后再臨經高原冰風雨雪修飾后的“發掘舊址”,不禁感嘆人類力量在大自然面前的渺小。

我們該時刻保有一份謙遜和對大自然的敬畏,可能這也是我們科考的終極意義吧。

高原餐會

挖掘點回填,風吹雨潤,生態恢復

重返云南

6月,倪喜軍研究員邀請國際知名靈長類學者美國堪薩斯大學Christopher Beard教授對中國中南-西南地區的一些古近紀化石點進行了實地考察,考察的化石點包括湖北松滋早始新世阿喀琉斯基猴化石坑和相鄰產化石地層、湖南衡東中始新世嶺茶、栗木坪、荷塘村及云南曲靖晚始新世-早漸新世蔡家沖-李家洼、中始新世石林等地。

考察過程中在嶺茶采集到一件完好的蜥蜴頭骨,在石林地區新發現一個化石富集、可進行小哺乳動物篩洗的層位。

放眼準噶爾

7月下旬,李強研究員率隊赴新疆準噶爾盆地南戈壁地區進行古近紀生物地層考察,采集古新世產化石層位砂樣8噸。

帕米爾深處

為研究青藏高原及其周邊地區新生代古生物多樣性及其對高原隆升、環境變化的響應,古生物研究者們已經在青藏高原的南端、東南端和東北緣進行了許多研究,挖掘出許多保存精美且意義重大的明星物種,如西藏披毛犀(Coelodonta thibetana)、邱氏狐(Vulpes qiuzhudingi)、布氏豹(Panthera blytheae)和喜馬拉雅原羊(Protovis himalayensis),古生物學家據此提出了冰期動物“走出西藏”假說,轟動一時。

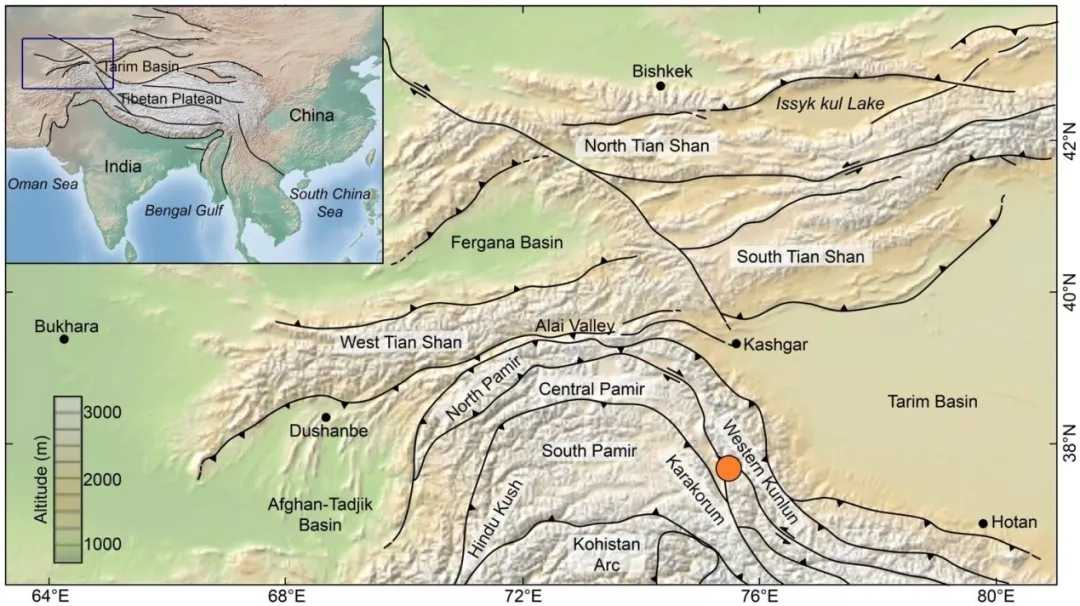

青藏高原的西北緣也是地質上非常重要的區域,科學家們已經對高原隆升與塔里木海退卻、中亞干旱化和天山及西昆侖隆起的關系進行了許多研究,但尚缺乏來自古生物的證據,對于新生代青藏高原北緣和西北緣的生物多樣性我們也還知之甚少。

2018年8月,古生物科考隊來到青藏高原北緣西昆侖山腳下,到祖國的最西端,新疆喀什地區進行新生代沉積盆地和古生物科考,試圖找到一些動植物化石以期描繪出在千百萬年前高原西北緣的生命畫卷。

本次科考由古脊椎所所長鄧濤研究員帶隊,會同西雙版納熱帶植物園蘇濤研究員的古植物團隊,科考隊員們大多是第一次來到南疆,十分期待。

科考隊從喀什出發,向南沿國道G314順著昆侖山脈,往塔什庫爾干塔吉克自治縣進發。塔什庫爾干塔吉克自治縣(以下簡稱塔縣)位于西昆侖褶皺帶上,為喀喇昆侖山脈等若干山脈的聯結處。科考隊的目的地是塔縣附近一化石點,過去曾報道這里出露一套出產真骨魚類化石、時代存疑地層,前人將其時代定為早白堊世。

橙點示塔縣位置

途中能看到美麗的慕士塔格峰,被譽為“冰川之父”。

有詩為證:

冰峰皚皚接蒼穹,

周穆瑤池不再逢。

我輩欲思千載問,

細尋鯀禹變魚蟲。

(鄧濤作。注:1.相傳西王母住在昆侖山的瑤池,穆天子曾西巡與之相會。2.魯迅先生在《理水》中提到帕米爾高原,他還調皮地寫到:“‘禹’是一條蟲,蟲蟲會治水的嗎?我看鯀也沒有的,‘鯀’是一條魚。” 詳見鄧濤科學網微博《帕米爾深處》)。

神秘的慕士塔格峰

貧瘠的山坡

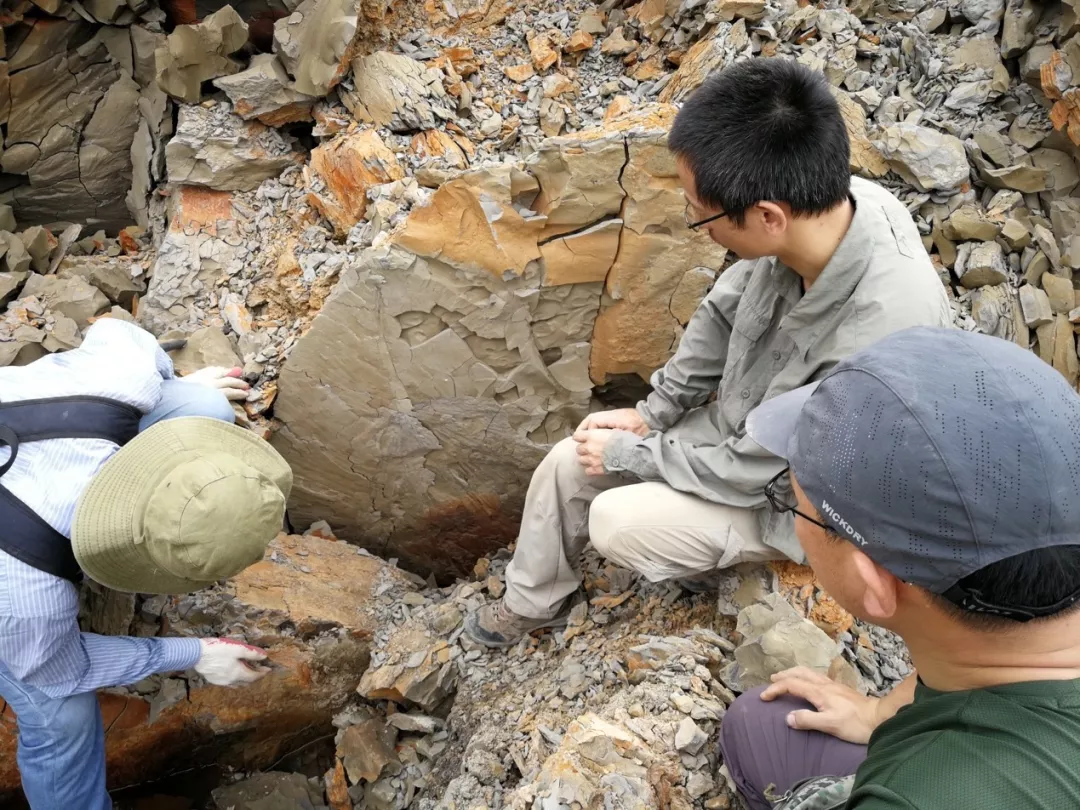

露頭在一條小路旁,除了尋找大化石,科考隊員還在整個剖面上系統采集了巖石樣品,以后帶回實驗室提取地層中的孢粉化石。

化石點景觀(無人機拍攝)

功夫不負有心人,科考隊員們在這里果真發現了如前人描述極為相似的魚類化石,也發現了一些植物葉片化石。所采葉片化石尺寸都比較小,反映一個較為干旱的環境,且從組成成分來看,這套地層的年代應該是新近紀以來形成的,至少之前早白堊世的說法是可以推翻了。

植物化石

除了化石以外,科考隊員還采集了化石點附近一些野生現生植物,既然時代較新,那么認識一些本地現生植物可能會對植物化石的鑒定有幫助。

植物

收獲超出預期,隊員躊躇滿志,相約明年再來。

探究自然奧秘,細品人文歷史。

有詩為證:

崎嶇苦旅越蔥嶺,血谷從來路不平。

蒲犁天馬夏肥草,塔什石城秋滿冰。

千軍瓦罕仙芝帳,獨客盤陀玄奘行。

公主高崖空守候,日神不來負深情。

(《塔縣懷古》,鄧濤作,詩中所指為塔縣附近各處歷史古跡)

塔縣考察隊合影

科考隊驅車回到喀什,繼續往東北方向走,沿公路進行新生代沉積盆地的考察。科考隊8號再次從喀什出發,走國道3012向東北方向進發,經阿克蘇,庫車,最終到達庫爾勒。

尋找化石層

拜城新生代地層

本次南疆新生代古生物科考就到此結束。

索爾庫里“淘金”

8月-9月,倪喜軍研究員、李強研究員率隊赴新疆、青海兩省交界的阿爾金山索爾庫里盆地進行生物地層考察,考察了盆地中的中始新世-早中新世地層,進行了地層對比、剖面測繪和化石調查,發掘出一件保存較好的巨犀頭骨,新發現一個小哺乳動物化石層位,并進行了砂樣采集。

索爾庫里 荒原“淘金”

回到山南

9月-10月中,考察隊在西藏那曲地區、阿里地區和山南地區開展了新生代沉積地層與古生物的綜合科考,旨在尋找潛在的化石生物群,以深入研究青藏高原隆升及其環境變遷,為將來更加系統全面的野外工作打下前哨戰。

![]()

喜馬拉雅山脈中段合影

前排左起:王騰翔、李航、張馨文、胡珉琦、吳飛翔

后排左起:夏加、房庚雨、阿瓊、旦巴、鄧濤、蘇濤

第一個考察點位于那曲地區申扎縣附近,平均海拔4700米。

目標是眼前的河邊一套紅色巖層看著不是很遠,中間只隔了幾條小溪,但當我們走近時才發現,溪流湍急,并且比想象中的要寬很多。

我們嘗試涉水過溪,但是溪水冰冷刺骨,所以我們驅車繞路到溪流對面的山上,從那里下來。

![]()

申扎中秋:坐等冰河生玉輪

走近觀察,這個剖面主要為紅色粗砂巖,遺憾的是我們沒有找到化石。但卻拾得了名字不雅但筋骨老健的馬尿泡果殼,頗為驚艷。

![]()

茄科馬尿泡果脈纖維(楊永平研究員鑒定)

在甲崗山下,冰川融水匯成的幾股溪流繞過雄梅鎮,我們在這里第一次親見了高原上的中秋月,那份靜謐與神圣,終生難忘。

![]()

高原中秋月更圓(雄梅鎮)

第二個考察點位于雙湖縣協德鄉。途徑西藏第一大湖泊色林措,在草原上奔馳了將近兩個小時后到達了目的地。非常幸運,我們在這里找到了一些保存精美的新生代植物、魚類化石。

雙湖縣協德鄉化石點

返程時天色已晚,視線不佳,兩輛越野車都不幸陷入泥中。我們嘗試了人力推車,但是由于泥土松軟,車越陷越深。

![]()

人力推車

十月的藏北,夜晚的溫度已經零下,雖然車上帶足了睡袋與被服,食物與用水,但能不睡車里當然是上選。

于是我們決定去尋找附近剛經過的藏民家借宿一晚。趁著月夜,走了一個多小時,終于到了一個叫平措的大叔家中。

夜訪牧家

平措大叔和卓瑪阿姨待人極好,面對深夜的打擾,很熱情的請我們喝酥油茶。他們拿出家里所有的被子,把主臥室留給我們這群“不速之客”。

第二天,我們跟藏族同胞一起齊心協力,直到下午終于把車從泥潭里拉出來了。

![]()

卓瑪阿姨和平措大叔

接下來的幾天,我們分別前往尼瑪縣、改則縣和措勤縣進行了考察,沿途敲敲打打,但化石收獲不多。十月一日,經措勤,南木林我們返回拉薩。

![]()

打包化石

之后,考察隊前往山南地區邛多江盆地。鄧濤研究員手氣極佳,找到了一個哺乳動物化石!

遠眺邛多江

哺乳動物化石

境外·科考塔吉克

7月,倪喜軍研究員和李強研究員赴塔吉克斯坦共和國,與塔吉克科學院地質、地震工程與地震學研究所的Ilhomjon Oimuhammadzoda所長、中科院地質與地球物理所孫繼敏研究員等人對塔吉克盆地內的海陸交互相地層進行了聯合考察,對阿克蘇剖面進行了測量、古地磁取樣和化石調查,對庫爾干秋別西邊地區進行了地層對比和化石調查。中塔雙方一致同意下一步將盡快開展海洋微體化石取樣和研究工作。

山高人為峰

穿行越北

東南亞地區通過諸多大江與青藏高原相連,與高原古環境的變遷有著千絲萬縷的聯系,因此科考隊積極開展東南亞地區的考察。

首次越南之行在2017年4月,主要是與越南國家自然博物館合作找尋越南北部新生代化石點和考察現生植被環境,為以后的科研工作做鋪墊,而在這次科考基礎上,我們又開啟了今年的越南科考工作,由來自北京古脊椎與古人類研究所和西雙版納熱帶植物園的一共5名研究人員,在越南國家自然博物館Turong等3人的陪同下,完成了對山蘿省、諒山省和廣寧省的科考工作。

1

越南國家自然博物館

要在一個國家開展我們的科考工作必須與當地的政府和科研機構合作,越南國家自然博物館就是我們在越南的合作方,也是我們此次越南之行的第一站。我們與博物館館長等越南方代表在館內會議室介紹了雙方的研究機構,分享了雙方在各自科研領域取得的成果,并簽署了多項關于深入開展科研合作和加強人才交流培養的協議。

雙方交換合作文件

2

越南山蘿省

我們野外工作的第一站是山蘿省,我們依據文獻記載在山蘿省的幾個地區尋找化石點,工作并不像想象的那么順利。

山蘿省風景,清晨靜謐的農田

席地而坐,分享具有越南特色的美食。

在多個點搜索無果后,我們又根據當地村民的介紹,來到一處靠化石點很近的山洞進行考察希望能碰碰運氣。

山洞有兩條道,一條通往山的對坡,另一條向上延伸,漆黑一片,由于工具有限,我們稍作考察之后未發現有古生物和古人類活動的痕跡,便撤了出來。

山洞考察

3

諒山省,那陽煤礦

雖然山蘿省并沒有給我們帶來令人驚喜的發現,但是我們沒有氣餒,繼續往下一站那陽煤礦前行。

那陽煤礦位于中越邊境諒山省,在工作點甚至能用中國移動和電信的4G信號上網,整個煤礦十分狹長。

狹長的那陽煤礦

開采地層由老到新,底部積水形成了一個小的池塘。

考慮到要在出差時間內考察完整個那陽煤礦,我們一共分了三個組,一組負責采集植物化石樣本,一組負責采集動物化石標本,還有一組負責孢粉采集工作。

在轟鳴的機械間的我們,采集植物孢粉

煤礦上隨處可拾得糞便化石(圖為西雙版納熱帶植物園蘇濤研究員)

我們戰果頗豐,在兩天的時間內,我們一共采集了整套層位的孢粉樣品,大量的植物化石,動物糞便以及貝殼、龜甲和鱷魚化石樣本。

各種形狀的糞便化石

貝類化石

龜甲化石

鱷魚頭顱

4

越南下龍灣

第二站豐富的戰果讓我們信心倍增,第三站位于美麗的廣寧省下龍灣,是我們之前已經發現的化石點,但是這次,我們有了更多,更大的發現,如圖片展示的棕櫚化石。

棕櫚化石

第二塊棕櫚化石

下龍灣論道

5

中越邊境:河口-老街

中國河口口岸

此次越南科考,加深了我們與越南自然歷史博物館之間的合作。

雖然在山蘿省沒有大的發現,但是在那陽煤礦和下龍灣發現的大量動植物化石,能夠與我們在東南亞其他地區的化石點結合,反映出整個東南亞植物區系的演化歷史,對我們了解新生代東南亞地區生物多樣性的成因,地質環境背景變化和亞洲季風形成有重要的意義。

中-巴古生物學聯合科考

2018年11月18日至12月8日,應巴基斯坦費薩拉巴德政府學院大學(Government College University,Faisalabad,GCUF)邀請,中科院古脊椎所倪喜軍研究員、李強副研究員、張立民工程師與巴基斯坦費薩拉巴德政府學院大學Khizar Samiullah博士、科哈特科技大學(Kohat University of Science and Technology, KUST)Abudl Majid博士等共15人組成中-巴古生物學聯合科考(Sino-Pakistan Paleontological Expedition, SPPE)在巴基斯坦開展了首次聯合科考。考察期間,中-巴古生物聯合考察隊對巴基斯坦旁遮普省的拉瓦-慶吉(Lava-Chinji)地區的中中新世-晚中新世西瓦里克群(Siwalik Group)、阿塔克(Attock)地區的Ganda Kas始新世海陸交互相地層和開伯爾-普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)的Panoba-Chorlaki地區始新世海陸交互相地層開展了古生物化石和巖石樣品采集、地層對比等工作。

海陸交互相地層對比

考察隊重新核實了早期西方學者發表的多個經典化石地點的原始坐標和巖石屬性等信息,糾正了一些關鍵的錯誤記錄,并發現了多個新的化石地點和層位。

此次考察不僅發現了多個適合開展哺乳動物化石篩洗工作的化石層位,還在Panoba-Chorlaki地區的庫爾達納組(Kuldana Formation)下部的長期以來沒有任何化石記錄的地層中發現了大量保存精美的魚類化石,為進一步開展中-巴古生物學合作研究、探討東特提斯海消亡與青藏高原隆升背景下的新生代脊椎動物演化與響應機制提供了珍貴的標本材料。

魚類化石新發現

考察期間,中-巴聯合考察隊得到了費薩拉巴德政府學院大學、科哈特科技大學、伊斯蘭堡奎德阿薩姆大學(Quaid-i-Azam University,QAU)和科哈特市政府的大力支持。這些大學和機構不僅為考察隊的食宿、交通等提供了幫助,而且還安排了武裝警察和安保人員,全程陪護考察,確保工作順利、安全地進行。伊斯蘭堡奎德阿薩姆大學校長Muhammad Ali教授、科哈特科技大學校長Jamil Ahmad教授、動物學系主任Shahid Niaz Khan教授和費薩拉巴德政府學院大學教務長Farhat Jabeen教授更是親自關心考察隊員的生活、安全、學術交流等事務,對考察工作的高度重視、充分反映了中-巴兩國政府和人民之間的深厚友情。

重裝護衛下的考察隊

利用考察間隙,倪喜軍研究員、李強研究員、Khizar Samiullah博士在費薩拉巴德政府學院大學及科哈特科技大學分別做了如下學術報告:

“Fossil Tree Shrews from China and Their Phylogenetic Positions”、

“Origin and Early Diversification of Primates”、

“Brief introduction of Cenozoic Vertebrates on Tibetan Plateau in China”

“Siwalik Group and Fossils in Pakistan”

行者無疆,探索無限(帕米爾瓦罕走廊)

他們還與學生和青年學者開展了面對面的交流活動。報告和交流活動引起兩所大學師生的強烈反響,激發了巴基斯坦青年學者和學生對古生物學研究的濃厚興趣。巴方學者表示,希望能夠與中科院古脊椎所等研究單位在古生物領域建立長期、穩定的合作關系。

結語

旌旗獵獵凱歌旋

青藏高原是生物演化的“天然實驗室”,

而這千百萬年間演化的“實驗”結果

就封存在高原廣闊地域的巖層中。

尋找并發掘這些證據,

必將為完善并創新生物演化理論做出貢獻。

高原古生物科考隊將繼續前行!